「手作業で顧客リスト作り」から一転! 常陽銀行“本気の営業DX”の中身

茨城県を中心に国内に182店舗を構える常陽銀行では、これまで資産運用ビジネスの顧客リストを“手作業”で作成してきた。このやり方では、本部行員がデータを取得、蓄積し、反映するまでにリードタイムが長くなってしまう。

地域経済の停滞や低金利、ネット銀行の台頭など地銀への逆風が吹き荒れる中、価値あるサービスを顧客に届け、選ばれる銀行であり続けるにはDXが不可欠と考えた常陽銀行。非効率な状況から、どのように「営業プロセス変革」を行い、データの利活用を進めていったのか。同行の倉持達也氏(営業企画部 戦略企画グループ 調査役)に話を聞いた。

顧客データが「あるのに見えない」 非効率な状況を打破

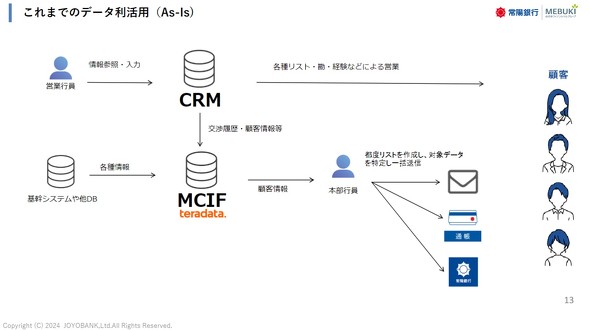

各支店の営業行員は、CRM(顧客関係管理システム)に顧客情報を入力、参照する。しかしこれには、本部側で行う営業活動の記録は含まれていなかった。

顧客情報はMCIF(マーケティング用顧客データベース)に集約されており、これを基に本部側でも都度、手作業で顧客リストを作成。メールマガジンやアプリによるプッシュ通知、非対面でのサービス案内などを行ってきていた。こうした、本部が顧客に直接行う働きかけは、支店の営業行員には見えない状態になっていた。データが散在してしまっていたのだ。

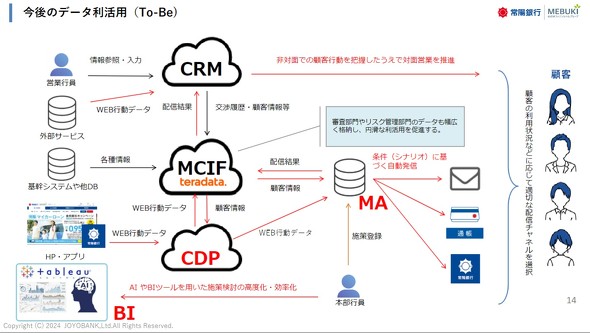

こうした状況を解決するきっかけになったのがCRM、MCIF、そしてCDP(顧客データ基盤)のクラウド化だった。

日本テラデータのTeradata VantageCloud on Azureを活用し、扱えるデータ量を持株会社のめぶきフィナンシャルグループと常陽銀行の2社合わせて10テラバイト程度に拡大。各データを連携したほか、MA(マーケティングオートメーション)ツールの利用を始めたことで、メールマガジンやアプリのプッシュ通知などを、条件に合致する顧客に自動で送信できるようになった。

これまでMCIFで扱ってきたデータは、顧客が届け出ている年齢、属性、住所などの属性情報や、 口座の残高、口座の移動明細といった取引情報、営業行員の入力した交渉の記録などに限定されてきた。これを、Webの行動データなども連携させることで、預金残高と行動特性の掛け合わせでセグメントし、顧客の心理状態や嗜好を見える化した。

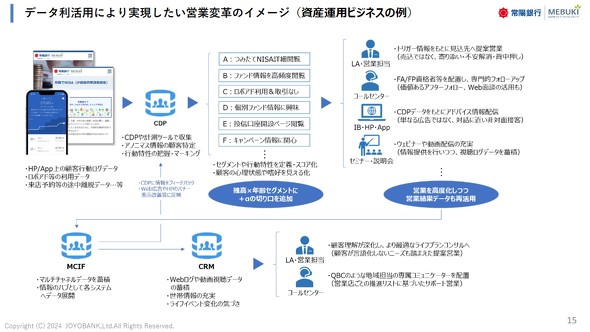

例えば資産運用ビジネスにおいては、「つみたてNISAの情報を閲覧している」「ロボアドを利用しているが、取り引きはない」「個別のファンド情報に興味がある」といった行動特性を定義し、スコア化。営業行員は見込先に対し、売り込み色の強くない提案営業ができるようになる。また、コールセンターでのアフターフォローの精度向上やアドバイス情報の発信、ウェビナーや動画配信の充実化などを図る。

今後はMCIFにグループ会社データや、AI活用に必要となるデータ群を格納し、統合データベースとしての活用を図っていきたいという。

また、データの利活用を「当たり前」にするため、行内のMCIF利用者研修を活性化させ、データハンドリング技術の向上を図る。従業員数は3000人余りの同行だが、2025年3月末までに400人のDX人材の育成を掲げる。

昨今、他業界からの金融サービス参入が相次ぐ。価値のあるサービスの提供にはデータの利活用を含むDXが不可欠と見なした同行。激化する競争を、データの利活用による営業の高度化で勝ち抜けるか。

関連記事

タクシーは3時間待ち──地方の深刻な人手不足は「むしろ勝機」 地銀9行が手を組み、何を仕掛けるのか

タクシーは3時間待ち──地方の深刻な人手不足は「むしろ勝機」 地銀9行が手を組み、何を仕掛けるのか

人手不足にあえぐ地方の中小企業を、ベンチャーとのマッチングで好転させられないか──。UB Venturesと地方銀行9行は7月3日、「地域課題解決DXコンソーシアム」を発足した。どのような取り組みを進めていくのだろうか。 「PayPayのおかげ」? 鹿児島で拡大中「Payどん」の差別化戦略

「PayPayのおかげ」? 鹿児島で拡大中「Payどん」の差別化戦略

鹿児島県内で、独自のQR決済「Payどん」の存在感が高まっている。QR決済サービスといえば、大量の資金を投下してキャンペーンを実施し、ユーザー・加盟店ともに拡大していくのが“勝ち筋”のようだが、地方の金融機関にそうした資金力の確保は難しい。何を強みとし、拡大を進めてきたのか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング