急成長中の日本ワイン 礎を築いた先駆者たちの挑戦:日本ワイン 140年の真価(1/5 ページ)

日本で本格的なワイン造りが始まってから140年。いまや急成長を続ける「日本ワイン」はいかにして生まれ、発展してきたのだろうか。先人たちの苦闘と挑戦の歴史を追った。

秋が深まり、新酒の季節がやってきた。

かつては新米を収穫するとすぐに清酒(日本酒)を造っていたことから、新酒は秋の季語にもなっている。

清酒に限らず、秋がブドウの収穫期であるワインも新酒と言えばこの時期だ。有名なのがフランスの「ボージョレ・ヌーボー」だろう。ワインに詳しくなくても、11月第3木曜日がボージョレ・ヌーボーの解禁日だというのを知っている人は多いはずだ。

そんなワインが今、日本で大きな変革期を迎えているのをご存じだろうか。

日本でワイナリーが急増しているワケ

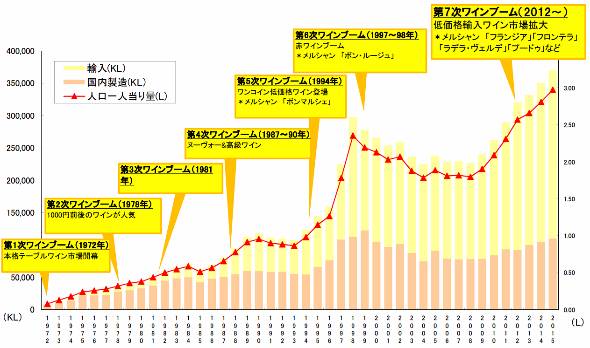

今でこそ日常的にワインを飲む人は多いだろうが、日本では1970年代から一般の人々にも徐々にワインが飲まれ始めるようになった。以降、何度かワインブームが起きている。中でも爆発的な普及につながったのが、90年代後半の赤ワインブームである。これは赤ワインに多く含まれるポリフェノールが健康に良い効果をもたらすということで、それまでほとんどワインを口にしなかったような消費者も取り込んだ。

その後、ワイン消費量は減少を続けたが、リーマン・ショック前後の時期を底に、再び右肩上がりに。直近で見ると、国内ワイン市場は2011年から4年連続で消費量が過去最高を更新し、人口一人当たりのワイン消費量は10年前の1.6倍に増えた。その背景にあるのが、チリワインに代表されるニューワールドワインの台頭だ。低価格でありながらも良質なワインの流通量が急増したことで、消費者はより手軽にワインを飲めるようになった。15年にチリワインが年間輸入数量でフランスワインを抜いて初めてトップに立ったのも、それを象徴する出来事だろう。

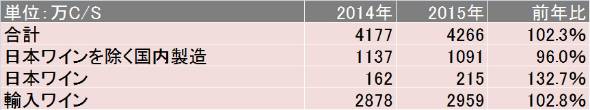

国内のワイン課税数量の内訳を見ると、15年は全体で4266万ケースと前年比2.3%増。そのうち約7割は輸入ワインだが、ここで注目してもらいたいのが「日本ワイン」だ。国内で栽培したブドウのみを使い、国内で醸造した日本ワインが、輸入ワインをはるかに上回る勢いで成長している。現状は215万ケースとまだわずかだが、前年比で32.7%増、シェアは5%に拡大している。

日本でワインの産地と言えば、山梨や長野、北海道などがよく知られるが、今や全国にワイナリーは約280と、至るところでワインが造られているのである。とりわけ近年になってワインの造り手が急速に増えている。その理由は何か。

1つは新規参入の障壁が下がったことだ。内閣府による構造改革特区として「ワイン特区」に認定された地域では、酒税法の定める最低生産量の6000リットルではなく、2000リットルで果実酒造免許が取れるようになったため、異業種からも新しいプレイヤーが入ってくるようになった。彼らの中には耕作放棄地を譲り受けるなどしてブドウの栽培から醸造までを一貫して行うケースも少なくない。

また、日本のワインが国際的に著名なコンクールで入賞するなど、レベルがどんどん上がっていることで、“ワイン通”の消費者も輸入ワインだけではなく日本ワインにも注目し、積極的に飲むようになった。これもワイン造りの後押しになっているだろう。こうした動きを受けて、日本ワイナリー協会などが主催する国内のワインコンクールでは、これまで「国産ワイン」と表現していたものを15年から「日本ワイン」に変えるなど、より日本ワインのブランディングの強化を図っているのだ。

今年は日本でワイン造りが始まってから140周年にあたる。どのようにして日本ワインはここまでの道のりを歩んできたのだろうか。倒産からの復興、日本独自のブドウ品種の開発、そして海外ワインと勝負するための大号令――。先人たちの苦闘と挑戦の歴史を追った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

星野リゾート「リゾナーレ八ヶ岳」の成長が止まらない理由

星野リゾート「リゾナーレ八ヶ岳」の成長が止まらない理由

2001年、ホテル・旅館の運営会社として星野リゾートが手掛けた第1号案件が、山梨県にある「リゾナーレ八ヶ岳」だ。運営開始から3年後に黒字化、現在の売上高は40億円を超える。その好業績の裏側に迫った。 22年間で487倍に! 「安さ」だけではない、チリワイン輸入量急増のわけ

22年間で487倍に! 「安さ」だけではない、チリワイン輸入量急増のわけ

長らく首位を守り続けてきたフランスの牙城がついに崩れた。2015年のスティルワイン年間輸入数量でチリがフランスを抜きトップに躍り出たのだ。その急成長の理由とは――。 地ビールブームから一転、8年連続赤字で“地獄”を見たヤッホーブルーイング

地ビールブームから一転、8年連続赤字で“地獄”を見たヤッホーブルーイング

現在、11年連続で増収増益、直近4年間の売り上げの伸びは前年比30〜40%増と、国内クラフトビール業界でダントツ1位に立つヤッホーブルーイング。しかしここまではいばらの道だった……。井手直行社長が自身の言葉で苦闘の日々を語る。 世界が注目する東北の小さな町のイチゴ革命

世界が注目する東北の小さな町のイチゴ革命

東日本大震災によって大きな被害があった宮城県山元町。この地で作られているイチゴが今、国内外から注目を集めている。「ミガキイチゴ」という商品ブランドを立ち上げた岩佐大輝さんの挑戦に迫る。 業績回復に導いた、オリオンビールの徹底したブランド戦略とは?

業績回復に導いた、オリオンビールの徹底したブランド戦略とは?

今年に入って初の海外拠点を設立するなど、今では沖縄以外でも手軽に飲めるようになったオリオンビール。売り上げを伸ばし続ける裏側には徹底的なブランド戦略があった。