希望退職の“キラキラネーム化”──黒字なのに人員整理に向かう企業の「ある事情」(1/2 ページ)

2024年の春闘賃上げ率は33年ぶりの大幅なものでした。ある程度予想できたことですが、そのしわ寄せは中高年に及んできています。最近の希望退職募集の特徴として、「キラキラネーム」化していることと、黒字企業によるものが多いことが挙げられます。

2024年の春闘賃上げ率は33年ぶりの大幅なものでした。ある程度予想できたことですが、そのしわ寄せは中高年に及んできています。

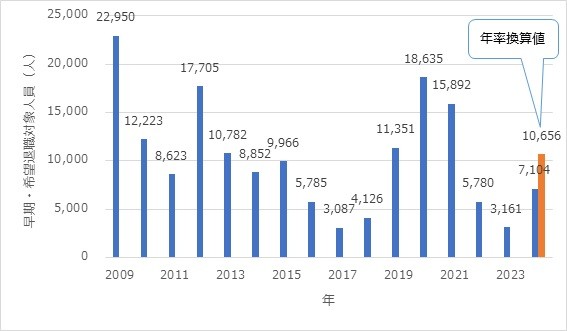

東京商工リサーチの調査によると、2024年1〜8月における上場企業の「早期・希望退職者」募集は4月23日時点で7104人で、前の年の同時期に比べて急増しています(図1参照)。

図1:上場企業の「早期・希望退職」募集状況/東京商工リサーチ「2024年1-8月上場企業『早期・希望退職募集』状況」より。2024年の7104人は1〜8月の実績。1万656人はこれを年間ベースに換算した値。

希望退職の「キラキラネーム化」に隠されたもの

最近の希望退職募集の特徴として、「キラキラネーム」化していることと、黒字企業によるものが多いことが挙げられます。

キラキラネームとは、希望退職募集らしからぬ名称のことです。実際に次のようなものが見受けられます。

- 富士通:セルフ・プロデュース支援制度

- 博報堂:ライフプラン選択支援制度

- フジテレビ:ネクストキャリア支援希望退職制度

- LIXIL:希望退職プログラム「ニューライフ」

- スタンレー電気:特別転進支援施策

- 大和ハウス:キャリアデザイン支援制度

- リコー:セカンドキャリア支援制度

はっきり希望退職とうたっているのはフジテレビだけで、他は福利厚生制度と見紛うようなものばかりです。しかしこれは欺瞞(ぎまん)ではなく、企業側にとってむしろ、正当な行為であるというメッセージが込められていると考えられます。

希望退職募集が整理解雇への布石であることは明らかです。「整理解雇の4要件」というものがあります。整理解雇(余剰人員を削減するための解雇)が適法であるためには、

- 必要性:人員削減をすることが必要であること

- 解雇回避努力:解雇以外のコスト削減努力を十分に講じたこと

- 人選の妥当性:解雇の対象者が道理的な基準で決められていること

- 十分な協議:解雇対象者や労働組合などと誠実かつ十分に協議したこと

が必要であるという基準です。これらは法律として制定されているわけではありませんが、裁判例から確立しています。

希望退職で退職者が予定人員に達しなかった場合、解雇回避努力を尽くしたとして、次の段階で整理解雇に踏み切ることは十分に予想されます。整理解雇になると割増退職金や再就職支援などの優遇措置は受けられません。どちらが有利であるかは明らかです。

しかしそうであるからといって、希望退職募集が解雇や脅しになるわけではありません。希望退職は、働く人と会社が合意した上で労働契約を解消する「合意解約」か、働く人が自らの意思で会社を辞めるという形を取る円満なものです。解雇とは異なり、会社側が一方的に契約を解消するわけではありません。

キラキラネームの希望退職募集は、「悪いことをしているわけではない」という、企業側の信念の表れでしょう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

50代なら早期退職には「手を挙げるべき」なのか? ベテラン層が狙われる理由を考える

50代なら早期退職には「手を挙げるべき」なのか? ベテラン層が狙われる理由を考える

勤め先で早期退職の募集が行われた際、労働者はどのような選択を取るのが賢明なのでしょうか。これを考えるには、企業が人材を採用・育成していく上での「後払い賃金」の存在が欠かせません。また、早期退職の募集は、なぜシニア層が対象なのでしょうか。2つの問題を考えていきます。 「自分で考え、動ける社員」を作る──リコーは何をしているのか

「自分で考え、動ける社員」を作る──リコーは何をしているのか

「リコーは2020年にOAメーカーからデジタルサービスの会社になると宣言している」――リコーの長久良子CHROは、自社の人的資本戦略に変革が必要になった理由をこのように話す。リコーが2020年から進めてきた、自律的に考えて提案できる社員を育む人的資本戦略と、見えてきた課題感とはどのようなものか。 「社内公募」続けて約60年 ソニーが新たに編み出した、経営人材の育成法とは

「社内公募」続けて約60年 ソニーが新たに編み出した、経営人材の育成法とは

ソニーグループが半世紀以上にもわたり、社内公募制度を継続してこられたのはなぜなのか。多角経営する同社だからこそ編み出した、経営人材の育成方法とは。 パナソニックHD、人事業務にAI活用 50人分の工数削減、その舞台裏は

パナソニックHD、人事業務にAI活用 50人分の工数削減、その舞台裏は

パナソニックホールディングスは新人事システムにAIを活用して、50人分の工数削減につなげた。どのようなシステムなのか。 苦労して採った優秀人材が「合わない」とアッサリ離職……“採用の悲劇”を防ぐ2つのポイント

苦労して採った優秀人材が「合わない」とアッサリ離職……“採用の悲劇”を防ぐ2つのポイント

採用活動の多くの時間や費用を投じ、せっかく入社してもらった優秀人材が「この会社には合わない」と退職を決めてしまった──担当者が頭を抱える、このような事態を防ぐためには、まずは採用を見直すことです。