それ「偽装請負」じゃない? 物流工場のアウトソースを点検する方法:仙石惠一の物流改革論(1/2 ページ)

工場の中の業務をアウトソースしている会社は多いと思われるが、意外と盲点になっていることに「偽装請負」的な運用の恐れが挙げられる。

ITmedia デジタル戦略EXPO 2025冬

ビジネスパーソンが“今”知りたいデジタル戦略の最前線を探求します。デジタル経営戦略やAI活用、業務効率化など、多岐にわたるビジネス課題を解決。

【注目の基調講演】生成AIを社員約1.8万人が利用、平均3.3時間を削減――パーソルHDの“AI推進大作戦”、その舞台裏

連載:仙石惠一の物流改革論

物流業界における「2024年問題」が顕在化している。この問題を克服するためには物流業の生産性向上以外の道はない。ロジスティクス・コンサルタントの仙石惠一が、運送業はもちろん、間接的に物流に携わる読者に向けて基本からノウハウを解説する。

前回の記事では「その外注、本当に必要? 物流現場の“アウトソース”を見直すべき理由」と題して、物流工場のコスト削減におけるアウトソースのあり方を考え、「もうかる」アウトソースを成功させる秘訣を紹介した。

今回も、工場におけるアウトソースについて考えていきたい。

そのアウトソース、「偽装請負」になってない?

工場の中の業務をアウトソースしている会社は多いと思われるが、意外と盲点になっていることに「偽装請負」的な運用の恐れが挙げられる。もし工場内で物流作業を特定の会社にアウトソースしているのであれば、それは「構内請負」という契約になる。

少々難しい説明になるがこれを知っていないと「法令違反」になる可能性もあるので、しっかりと確認しておきたい。「構内請負」が成立するためのポイントをまとめると以下の通りとなる。

(1)請負事業主が、請負業務に従事する労働者に対して、直接業務指示をし、その労務管理の全てを行なっていること。

(2)請負事業主が、請負業務遂行の為に要する資金の全部を自らの責任の下に調達し、かつ支払っていること。

(3)請負事業主が、請負業務で使用する機械・設備・器材・材料などの全てを自ら調達・準備していること(単に労働力だけを提供するものでないこと)。

(4)請負事業主が、請負業務に対して、民法などの法律に規定された事業主責任を全て負っていること。

要はいったん仕事を任せたのであれば、請負事業者の作業者に直接指示をしてはならないし、請負事業主がフォークリフトなど必要な機材を自ら準備しなければならない(工場から有償で借り受ける場合を除く)ということである。この点について誤解していると偽装請負と言われてしまう可能性がある。単なる労務の提供であればそれは労働者派遣であるとみなされてしまうのである。

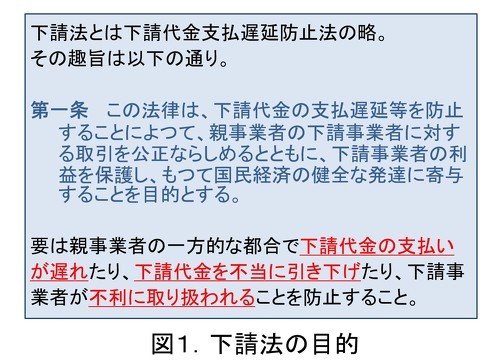

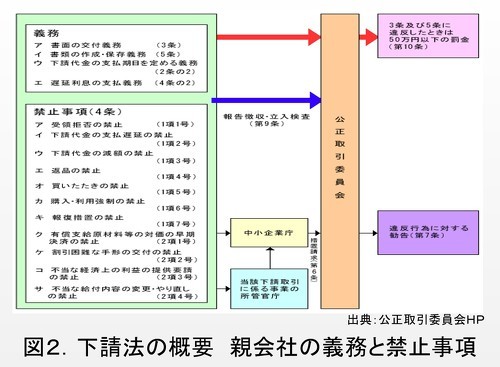

また工場内物流業務をアウトソースするとそれは製造委託ということで下請法の対象にもなる。下請法は正式には「下請代金支払遅延防止法」と言い、親会社と下請会社との間の取引において、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を目的としている。概略を図1、図2にそれぞれ記したのでそちらを参照いただきたい。

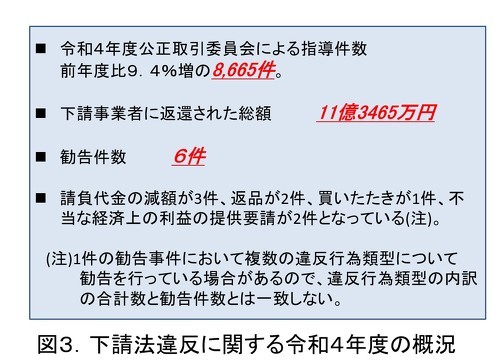

詳細の説明は省くが、下請法違反で勧告あるいは指導を受ける会社もあるので注意が必要である。(図3)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

その外注、本当に必要? 物流現場の“アウトソース”を見直すべき理由

その外注、本当に必要? 物流現場の“アウトソース”を見直すべき理由

今回から、委託先の管理ポイントを明確にするとともに、工場管理者の方がちょっとした工夫をすることで、「もうかる」アウトソースを成功させる秘訣を紹介していく。 「物流コスト」の中身、把握できてる? “物流キーマン”が押さえておくべき7つの基礎知識

「物流コスト」の中身、把握できてる? “物流キーマン”が押さえておくべき7つの基礎知識

まだまだ工場には大きな改善ネタが残されている。それは「物流改善」だ。認識はしてはいるけど物流が分かっている人がいなくて……と嘆く管理者の皆さんに「物流キーマン」の鍛え方を紹介したい。 「物流業務の出来栄え」数値で評価できますか? 正しくKPIを立てる方法

「物流業務の出来栄え」数値で評価できますか? 正しくKPIを立てる方法

物流会社の多くで業務の出来栄えを評価する「管理指標」が存在していない。工場収益につなげるためには、本気で工場物流のムダを発見してつぶし、物流の出来栄えをきっちりと認識し評価できるようにすることが必要だ。 宝の山「輸送費」にメスを 物流コスト改善の一手とは?

宝の山「輸送費」にメスを 物流コスト改善の一手とは?

今回は物流コストの改善に向け、輸送コストの構造を理解し、今すぐできる輸送管理の見直し方を解説する。 物流で守るべき「一対一の原則」とは? 工場物流は「回収作業」を通して生産統制を実行せよ

物流で守るべき「一対一の原則」とは? 工場物流は「回収作業」を通して生産統制を実行せよ

工場内での回収作業において厳守したい「一対一の原則」とは――。