「物流業界のマッチングサイト」その仕組みは? ヤマトHD・富士通がタッグ、2月から始動

ヤマトホールディングス(HD)と富士通は2月1日から、荷主企業と物流事業者のマッチングを行う新たな共同輸送サービス「SST便」を始める。「物流業界のマッチングサイト」とも呼べる新たなサービスの仕組みとは?

物流の担い手不足などの課題が表面化する中、ヤマトホールディングス(HD)と富士通は2月1日から、荷主企業と物流事業者のマッチングを行う新たな共同輸送サービス「SST便」を始める。

富士通が開発したオープンプラットフォーム上で、荷物を送り出す荷主と、荷物を運ぶ物流業者をつなぎ合わせて最適な輸送ルートを作成し、物流の効率化を図る取り組みだ。

「物流業界のマッチングサイト」とも呼べる新たなサービスの仕組みとは?

「物流を標準化していく。オープンプラットフォームの構築がその第一歩となる」

1月27日、都内で会見に臨んだヤマトHDの長尾裕社長は、そう意気込んだ。

これまで個社ごとに展開されてきた物流の営みは、労働力人口の減少などに伴って、維持することが困難になりつつある。そこで構想されてきたのが、企業の枠組みを越えた共同輸送のあり方だ。

ヤマトHDは2024年5月、荷主企業や物流事業者などが参画できる共同輸送のオープンプラットフォームを提供する新会社「Sustainable Shared Transport」(SST)を設立し、サービス提供に向けて準備を進めてきた。

プラットフォームの基盤づくりを担った富士通の時田隆仁社長は会見で、「物流の課題は1社1業者では解決できない。荷主や配送業者が柔軟につながるプラットフォームが必要だ」と強調した。

荷主と物流業者をつなぐ「マッチングサイト」 その仕組みは?

企業間の垣根を越えた共同輸送を実現するオープンプラットフォームとは、どのような仕組みなのか。

プラットフォームは、分かりやすくたとえると、列車の経路検索アプリのようなものだ。

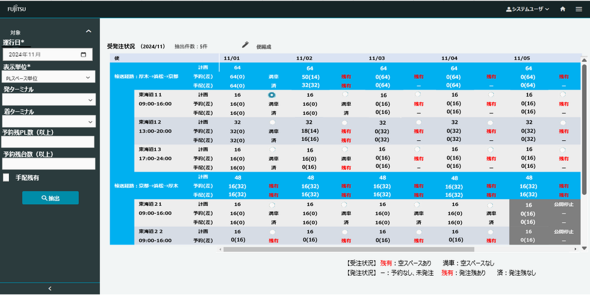

荷主側が予約管理画面で配送日、出発地、到着地、荷物情報を入力する。すると、事前に登録された物流事業者の運行計画をもとに、最適な輸送計画が作成・表示される。荷主側は、一覧表示された配送可能便の中から選んで予約できる――という仕組みだ。

これにより、荷主側は同一区間でも複数の時間帯・輸送手段の中から標準パレットスペース単位で最適な輸送方法を選べるため、効率的に輸送できるようになる。

物流事業者にとっても、復路の空車走行の減少(帰り荷の確保)による積載率や稼働率の向上、ドライバーの負担軽減などにつなげられる。

新会社SSTの高野茂幸社長は「従来は、ものを発注する『商流』情報と、ものを運ぶ『物流』情報が分断されていたため、過剰な検品などといった非効率が生まれていた」と指摘。これらのデータをつなぎ合わせて、ムダをなくすのが、今回のオープンプラットフォームの役割だ。

物流・商流データを自動で標準化

時田氏は、オープンプラットフォームの特徴について「物流・商流データの標準化」を挙げる。個社ごとに異なる定義で格納されたデータをプラットフォーム上で自動的に標準化させることが可能で、データ連携に要する労力・コストの削減につながるという。

また、同社のブロックチェーン技術を生かしたセキュリティ対策も講じ、外部からの閲覧防止や、第三者による改ざんの検知・対応・復旧を可能にしている。

このほか、データとAIを掛け合わせ、車両やドライバー、利用拠点の最適な配置の実現や、量子コンピューティング技術も生かした配送ルートの最適化を進めるとしている。

今後の事業計画は?

2月からスタートする新サービスSSTでは、宮城〜福岡間において1日16便を運行(2025年2月時点)。標準パレットスペース単位で利用できる「定時運行」「中継輸送」「混載」による幹線輸送を提供する。

今後はトラック輸送だけでなく、鉄道や船舶の活用も想定し、2026年3月末を目途に80線便まで拡大することを目指す。

長尾氏は「現段階は売り上げ規模、顧客数などの目標を掲げるタイミングではない」とし「サービスを動かし始めることで見えてくる課題をアジャイルに回しながら、よりよいものにしていきたい」と話した。

物流業界ではEC隆盛の一方で労働力人口が減少するなど、輸送力不足が課題となっており、物流の効率化に向けた取り組みが求められている。2025年4月以降は「物資の流通の効率化に関する法律」の施行を控えており、物流事業者だけでなく、荷主企業にも物流の効率化に向けた努力義務が課せられるなど、法改正への対応が迫られている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

それ「偽装請負」じゃない? 物流工場のアウトソースを点検する方法

それ「偽装請負」じゃない? 物流工場のアウトソースを点検する方法

工場の中の業務をアウトソースしている会社は多いと思われるが、意外と盲点になっていることに「偽装請負」的な運用の恐れが挙げられる。 米コストコが「反・多様性」に堂々と“NO”を突き付ける理由

米コストコが「反・多様性」に堂々と“NO”を突き付ける理由

「反DEI」の動きに真正面から対峙するコストコの動きは、他の企業にとってどのような意味を持つのか。米ビジネスメディア「Retail Dive」のレポートを紹介する。 異色のホームセンター「ハンズマン」が、あえてPOSシステムを導入しないワケ

異色のホームセンター「ハンズマン」が、あえてPOSシステムを導入しないワケ

今回はハンズマンの事例を通して、デジタル化の本来あるべき姿や、独自性がいかに市場における競争優位性を形作っていくかを考える。