定性的な項目を「定量的」に評価する方法は? 自治体の「プロポーザル型事業者選定」を考える(1/2 ページ)

「使いやすさ」という人によって評価が異なりそうな項目を定量的に評価するにはどうしたらいいのでしょうか? 今回も自治体のプロポーザル型事業者選定を効果的に実施するための調達仕様書、審査基準の構成について考えます。

著者プロフィール:川口弘行(かわぐち・ひろゆき)

川口弘行合同会社代表社員。芝浦工業大学大学院博士(後期)課程修了。博士(工学)。2009年高知県CIO補佐官に着任して以来、省庁、地方自治体のデジタル化に関わる。

2016年、佐賀県情報企画監として在任中に開発したファイル無害化システム「サニタイザー」が全国の自治体に採用され、任期満了後に事業化、約700団体で使用されている。

2023年、公共機関の調達事務を生成型AIで支援するサービス「プロキュアテック」を開始。公共機関の調達事務をデジタル、アナログの両輪でサポートしている。

現在は、全国のいくつかの自治体のCIO補佐官、アドバイザーとして活動中。総務省地域情報化アドバイザー。公式Webサイト:川口弘行合同会社、公式X:@kawaguchi_com

こんにちは。全国の自治体のデジタル化を支援している川口弘行です。

年度末に近づくにつれて、職員向け研修に関わることが増えてきました。研修のテーマは、以下を複合したような内容をオーダーされることが多いです。

- 自治体のDX推進計画の立案に関する機運醸成を目的とした研修

- 自治体職員向けのセキュリティ研修

- 生成AIの利活用に関する研修

- 契約や委託管理に関する研修

- BPR(業務の見直し、再構築)に関する研修

特に年度末が研修実施にふさわしいとは考えにくいのですが、「来年度に向けた布石の研修を今のうちにやっておく」という狙いがあるのでしょうか。いずれにしてもそれぞれの自治体に役立つようなヒントをお伝えできればと考えています。

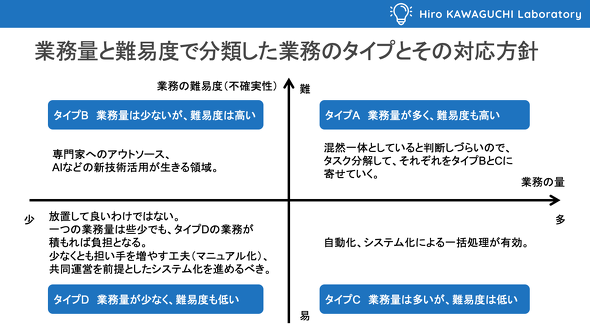

その中で、業務の見直しをテーマにした研修の際に、次のようなスライドを見せることがあります。

このスライドでは、自治体で抱える業務を、業務量と業務の難易度(不確実性)で4つのタイプに分けて整理することを提案しています。ただ、一般的なセオリーからは外れているかもしれません。

- タイプA(業務量も多く、難易度も高い)

- タイプB(業務量は少ないが、難易度が高い)

- タイプC(業務量は多いが、難易度は低い)

- タイプD(業務量は少なく、難易度も低い)

まず多くの人がタイプAの業務に注目して、デジタルツールなどを駆使していきなり課題解決に向かおうとするのですが、おそらくそのままの状態で取り組むと非常に苦労します。そもそも、タイプAの業務において課題が複合していることが多いため、私の場合は、業務の内容を細分化して後述するタイプBとタイプCに分割します。

タイプBは、デジタルツールでの出口が適切なのかをよく吟味する業務です。ただ、最近は生成AIなどの新しい技術でこの業務の課題を解決することが期待できます。

タイプCは、デジタルツールを最大限に活用すべき業務です。これまでの業務改善は主にこのタイプの業務で行われてきました。特に自動処理、一括処理で省力化を狙うべきでしょう。

そしてタイプDの業務が残されることになります。これまでは、このタイプの業務は解決の優先度が低く、放置されていました。

しかし、現在の自治体は慢性的な人員不足でもあり、タイプDの業務が積み上がって、知らず知らずのうちに職員に負担をかけている可能性があります。特に小規模自治体にその傾向が強いです。

私自身はこのタイプDの業務に注目しています。このタイプの業務の解決方法は「潜在的な担い手の増加」にあります。

職員誰もが、このタイプの業務を一定品質で処理できるようにすることで、組織全体の負荷を減らすことができます。そのためには、業務マニュアルの整備などで品質を担保させる仕組みが必要でしょう。

それでも、小規模自治体では担い手不足に陥りがちです。その場合は、単一自治体にとどまらず、近隣の自治体や県域などで事務を集約して処理量を増やした上で、タイプCの業務として自動処理、一括処理に誘導するという施策が有効だと思います。

「業務の見直し」というと、どうしても業務フローの作成による業務の可視化を経て、システムの適用を行うというパターンになりがちですが、業務の可視化の段階で職員が疲弊してしまい、失敗するケースが散見されています。

これらの手順は、教科書的には最適なアプローチなのかもしれませんが、現在の自治体では、それに対応するための自由なリソース(人員、予算)が与えられていないことがほとんどなので、実効性の点からも留意すべきでしょう。

自治体の調達事務の改善:「プロポーザル型事業者選定」について

さて、今回もプロポーザル型事業者選定を効果的に実施するための調達仕様書、審査基準の構成について一緒に考えていきましょう。

以前私の書いた記事「自治体職員は必見 悪質な仕様書をChatGPTで見破る方法」において、次のようなコメントをくださった方がいらっしゃいました。

要件に使いやすいと言う曖昧で人によって評価が異なる指標を入れる方がおかしい

このコメントはかなり重要な指摘だと思います。

前回の記事では、運用するシステムが障害などで停止した場合に、どれだけ迅速かつ新しい状態に復旧してもらいたいかのレベルを示す「目標復旧水準」のうち、RPO(目標復旧地点)を例にしました。

RPOの優劣は日数の短さで比較することができたので、案外分かりやすいのですが、「使いやすさ」を比較するような審査項目はどうすればよいのでしょうか? 前回も書きましたが、審査の際に人によって評価にバラツキが出ないよう、審査項目は定量的に評価をするようにするべきです。そこで、もう少し深く考えてみましょう。

「使いやすさ」を定量的に評価するにはどうしたらいいのか?

「使いやすさ」というものを定量的に評価するにはどうしたらいいのでしょうか? 私ならば「使いやすさ」の代替指標を検討します。

使いやすいということは → 操作に要する時間が短い

→ 操作のための手数が少ない

→ 操作のために人間の判断を必要とする要素が少ない

これらは私が今思いついたもので、正解というわけではありませんが、これで話を進めましょう。実はこの3つの代替指標はいずれも、「測定可能」で「比較可能」です。比較可能というのは、大きいか小さいか、多いか少ないか、高いか低いか、長いか短いか、速いか遅いか、など単一の尺度で扱えるということです。

さらに、これらの代替指標の中で、評価が重複しているものを除外したり、なるべく測定しやすい指標や、なるべく「使いやすさ」を代表できるような指標を選びます。

上記の「使いやすさ」の代替指標ですが、測定のしやすさを考えると「操作に要する時間が短い」ならば、実測することで比較は容易です。

しかし、プロポーザル審査の現場で職員に操作の時間を比較させられるのか、という課題が残ります。そのため、提案書による審査で使いやすさを判断せざるを得ない場合は、むしろ「操作のための手数が少ない」や「操作のために人間の判断を必要とする要素が少ない」という点をそれぞれの事業者に主張させるという方法も無視できないのではないかと思います。

なお、プロポーザルの審査会のメンバーは部課長などの管理職や、私のような外部の有識者が務めることが多く、現場の意見が反映されないという課題もあるので、私が過去に関与したプロポーザル審査では、審査会の前に担当職員向けに各社製品の操作体験会を行い、体験会のアンケート結果をもって、使いやすさを評価したこともあります。

このあたりは私自身もまだまだ改善の余地があると考えています。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

プロポーザル型事業者選定、自治体職員が押さえておきたい「調達仕様書」の書き方

プロポーザル型事業者選定、自治体職員が押さえておきたい「調達仕様書」の書き方

今回は「プロポーザル型事業者選定」のための調達仕様書の書き方を解説する。 DeepSeekの破壊的な推論能力 自治体にとって“転換点”だと言えるワケ

DeepSeekの破壊的な推論能力 自治体にとって“転換点”だと言えるワケ

今回のテーマはローカルLLM。中国のAI企業DeepSeekが自社開発の大規模言語モデル「DeepSeek-V3」「DeepSeek-R1」を発表した。ローカルLLMとしてのDeepSeekの出現は、自治体にとっての一つの転換点となる可能性がある。 動画生成AI「Sora」でプロモーション動画を制作してみた 自治体での活用法は?

動画生成AI「Sora」でプロモーション動画を制作してみた 自治体での活用法は?

今回は、自治体のプロモーション動画制作などにも応用できそうなAIによる動画生成を活用した事例を紹介する。 ChatGPTを使って「文書機密レベル」を判別する方法 自治体の情報セキュリティについて考える

ChatGPTを使って「文書機密レベル」を判別する方法 自治体の情報セキュリティについて考える

今回は「自治体における情報セキュリティの考え方」について見ていきたい。情報資産の「重要性レベル」をいかに判別していくべきなのか。 ChatGPTに重要な情報を送っても安全か? 自治体のネットワーク分離モデルから考える

ChatGPTに重要な情報を送っても安全か? 自治体のネットワーク分離モデルから考える

自治体における生成AIの利活用、今回は「送信された情報の管理の問題」、つまり「ChatGPTに重要な情報を送信しても安全なのか?」という点について考えたい。