なぜ「カレー店」の倒産が続くのか 個人店を追い詰めるチェーンの戦略(1/4 ページ)

帝国データバンクの調査によると、2024年度のカレー店の倒産件数は過去最多となった。飲食業界ではさまざまな業態で倒産が相次いでいるが、その理由は何なのか……。

本連載について:

都市ジャーナリストでチェーンストア研究家の谷頭和希氏が、現代のビジネスシーンを深く掘り下げる。都市再開発の成功例や課題、企業戦略の変化、消費者文化の進化に注目し、表面的な現象だけでなく、その背後にある背景を探る。日々変化する消費トレンドを通じて、社会や企業の動きに迫り、これからのビジネス環境や戦略について考えさせられる視点を提供していく。

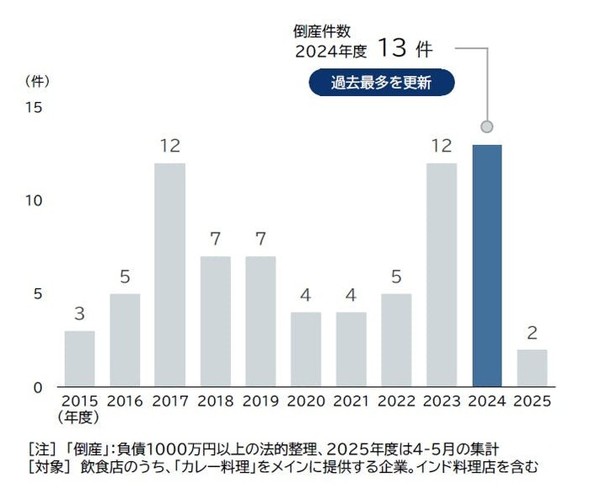

帝国データバンクの発表によると、2024年度(2024年4月〜2025年3月)のカレー店の倒産件数が2年連続で過去最高となったという。

この背景には何があるのか。「個人店」対「チェーン店」という比較を軸に考えていこう。

倒産が多いのは、「カレー店」だけなのか?

大前提として、このニュースの取り扱いには注意が必要だ。「過去最高」という見出しのニュースが出ると、どうしても「大量倒産」を想像してしまうが、実際の数はそのイメージとはズレがある。

2024年度のカレー店の倒産件数は「13件」で、2023年度が「12件」。2024年(2024年1月〜12月)に過去最高を記録したラーメン店の倒産が「72件」であることと比べると、その数はかなり少ない。従って、まず、このニュースについては「過去最高」という言葉に踊らされず、冷静に捉えることが必要だ。

そもそも、ラーメン店をはじめ、2024年に倒産件数が過去最高を記録したのはカレー店だけではない。中華料理店や西洋料理店、飲み屋など、飲食店のあらゆる業態で倒産が最多だったのである。

特に厳しいのが個人店だ。ここ最近のインフレ傾向や人件費の上昇などによる大打撃を受ける中で、比較的値段が安定していたはずのコメの価格高騰が追い打ちをかけた。

また、制度面の問題として、コロナ禍で行われた新型コロナ緊急融資の返済開始のピークが2024年にあったことから、その返済に追われて倒産した可能性もある。コロナ禍という未曽有の出来事による融資で、結果的に延命させられていた個人店が、せきを切ったように倒産していると見ることもできる。

こうした要因が重なったことで、飲食業全体の倒産件数が増えているのである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「麻布台ヒルズ」はなぜ批判されるのか? 森ビルが“共感されにくい”理由

「麻布台ヒルズ」はなぜ批判されるのか? 森ビルが“共感されにくい”理由

「第2六本木ヒルズ」の計画を進めている森ビル。これまでも、都市開発により都市の安全性を高めたり、緑化を強化したりと、大きく貢献しているにも関わらず、なぜか批判の声が目立つ。その理由は何なのか? 「廃虚アウトレット」の乱立、なぜ起こる? 絶好調なモールの裏で、二極化が進むワケ

「廃虚アウトレット」の乱立、なぜ起こる? 絶好調なモールの裏で、二極化が進むワケ

業績を大きく伸ばすアウトレットがある一方で、ほとんど人も来ず、空きテナントだらけのアウトレットが増えている。その原因は何なのか? 「紅茶戦争」の幕開け? セブンやスタバが注力するティー業態の裏側

「紅茶戦争」の幕開け? セブンやスタバが注力するティー業態の裏側

これまでコーヒーの提供を行ってきたコンビニやコーヒーチェーン各社が、紅茶事業にも注力し始めている。コーヒーに続き、「紅茶戦争」の幕開けとなるのか……。 「中野サンプラザ 白紙化」の衝撃 なぜ再開発は止まったのか

「中野サンプラザ 白紙化」の衝撃 なぜ再開発は止まったのか

再開発が頓挫する場所が出ている。資材や人件費の高騰などが原因ではあるが、今後の再開発はどうあるべきなのか……。 入場料1万円超えは当然 ディズニーやUSJの止まらない値上げが、「消耗戦」を招くワケ

入場料1万円超えは当然 ディズニーやUSJの止まらない値上げが、「消耗戦」を招くワケ

次々と値上げとなる遊園地の入場券。値上げにより、入場者数が減って来園者が快適に過ごせるというメリットもあるようだが、果たして来園者はそれをきちんと享受できているのか……。