“累計1000万枚”のブランド構築術 尾崎豊を支えたアートディレクターの「視点」とは?:浜田省吾も担当(2/2 ページ)

CD市場の縮小やデジタル配信の台頭により、音楽業界の収益構造やブランド戦略が大きく変わってきている。尾崎豊氏や浜田省吾氏のブランド構築に貢献してきたアートディレクター、田島照久氏にクリエイティブ業界における成功の要点を聞いた。

早期のIT導入がもたらしたデザイン革新と競争優位

――「機動警察パトレイバー」「攻殻機動隊」といったアニメのパッケージや「恐竜写真集ディノピクス」「ガンダム・フォトグラフィー」など、デジタル技術やテクノロジーと関わる仕事も多く手掛けてこられました。テクノロジーは田島さんの仕事にどのような影響を与えましたか。

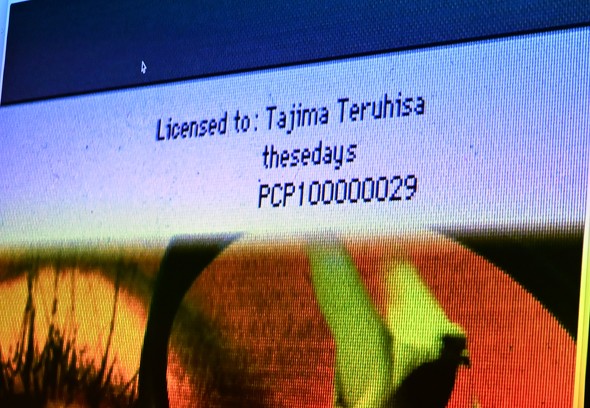

PCとの出会いがなければ、今の自分はなかったと思います。デザインの現場にPCを導入したのはかなり早い時期で、Mac SEあたりを購入した当時は、50万円ほどかかりましたが、迷わず導入しました。モノクロ画面で容量が30MB(メガバイト)しかないのに。

当時の日本の写植は英文フォントが非常に限られていて、20〜30種類しかなくて、自由にフォントを打てない時代でした。時間がかかり調整にも苦労しましたが、PCを使えば「文字を自在に操る世界に行ける」と直感したのです。

――コンピューター導入初期の具体的なエピソードはありますか。

当時はレーザーライターの性能もまだ十分ではありませんでした。当時の出力ではフォントの曲線部分には、解像度が不足していてジャギー(ギザギザ)が出ていました。そこで、あえて大きくプリントアウトしてアナログで縮小し、その紙焼きを貼り込んで版下を作るという工夫をしていました。これが私の最初のコンピューターの使い方です。1980年ころのことですね。

――デザインにおけるテクノロジーの重要性について、どのように考えていますか。

デザインにおいて重要な要素とはイメージと書体です。PCを使うことで、書体を自由に扱えるようになったことは大きな転機でした。Adobe Photoshopなどの進化によって、今では昔の200〜300倍ほど性能の差があります。早い段階でデジタルに取り組んだことが、今の自分の仕事に大きな影響を与えたと感じています。

AI時代のクリエイティブ戦略と人間中心主義

――尾崎さんのデザインで使用した書体について、写植時代の経験がなければ生まれなかった表現だと感じているそうですが、なぜですか?

尾崎さんのジャケットに使った書体は、実は全てアナログで制作したものです。写植を使っていて、当時はアナログならではの良さがありました。特に「Univers」という書体が、写植で扱える中で最も美しいと感じていました。

尾崎さんのほとんどのデザインや広告は、このUniversを徹底して使っています。たくさんの書体を使うのではなく、一つの書体で統一することで、アーティストのイメージを強く印象づけることができたのではと思っています。

――なぜUniversという書体にこだわったのでしょうか。

Universの起源は古く、完成された書体であり、非常に安定して美しいと感じていました。Helveticaなど他にも有名な書体はありますが、尾崎さんの世界観にはUniversが最も合っていたと思います。いわゆるCI戦略のように、書体を統一して継続的に使うことで、アーティストのイメージをより明確に伝えようと考えました。日本語表記の「尾崎豊」ではなく、「Ozaki」と英語表記にしたのも広告戦略的な意図がありました。情報をあえて絞ることで、見る人の想像力が分散しないようにしていました。

――テクノロジーが進化し、AIがデザインにも関わる時代になりました。今後、田島さんご自身はこの変化と、どう向き合っていきますか。

AIがどれだけ進化しても、やはり人と人との信頼関係や、その場で生まれる空気感、会話から生まれるアイデア。そういったものは、簡単に置き換えられないと思っています。これからも、目の前のアーティストやクライアントとしっかり向き合いながら、自分にできることを全力でやっていきたいですね。

――AIや最新テクノロジーの活用について、今後どのように考えていますか。

これからはAIもどんどん使っていくつもりです。まだ自分なりの使い方を模索している段階ですが、最先端のテクノロジーは積極的に取り入れていきたいと考えています。

例えばPhotoshopが登場した時も、2枚の写真を重ねてパーセンテージで調整するなど、それまでできなかった表現が可能になりました。AIにも同じように、デザインの世界を大きく進化させる力があると思っています。今後はAIを使い倒すくらいの気持ちで、自分の表現に生かしていきたいです。

――テクノロジーの進化による懸念や不安はありませんか。

懸念が全くないわけではありません。デザイナーの感性が奪われてしまうのでは、という指摘もありますが、私はテクノロジーのよい面しか見ていません。もちろん、今後さまざまな問題やトラブルが起きることもあるでしょう。しかし、いずれは「こういう使い方はやめよう」といった社会的なルールも整備されていくと思います。私は「AIやテクノロジーは、自分の表現を大きく伸ばしてくれる存在」だと前向きに捉えています。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相

「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相

鳥山明氏の『DRAGON BALL(ドラゴンボール)』の担当編集者だったマシリトこと鳥嶋和彦氏はかつて、同作のビデオゲームを開発していたバンダイに対して、数億円の予算を投じたゲーム開発をいったん中止させた。それはいったいなぜなのか。そしてそのとき、ゲーム会社と原作元の間にはどのような考え方の違いがあったのか。“ボツ”にした経緯と真相をお届けする。 YOSHIKIが描く「AIと音楽ビジネス」の未来 日本主導のルール整備はなぜ必要か

YOSHIKIが描く「AIと音楽ビジネス」の未来 日本主導のルール整備はなぜ必要か

日本を代表する作曲家・音楽プロデューサーでもあるYOSHIKIに、エンタメ業界でのAI活用の可能性と課題をインタビューした。 HYDEが“兄貴”と慕う「画狂人 井上文太」が画集を出版 「承認欲求を捨てないとアーティストは成功しない」

HYDEが“兄貴”と慕う「画狂人 井上文太」が画集を出版 「承認欲求を捨てないとアーティストは成功しない」

HYDEさんが企画とプロデュースを務めた画集『閃き 〜 INSPIRATIONS 〜 画狂人 井上文太』が、先行販売ながら異例の売れ行きを見せている。その裏には30年以上前の著者の井上文太さん、HYDEさん、そして2人が「先生」と呼ぶ金子國義画伯の不思議な出会いと、それぞれの軌跡があった。 HYDEが心酔した画家・金子國義 美術を守り続ける息子の苦悩と誇り

HYDEが心酔した画家・金子國義 美術を守り続ける息子の苦悩と誇り

L'Arc-en-Cielのhydeさんが“心酔”した画家が、2015年に78歳で亡くなった金子國義画伯だ。金子画伯は、『不思義の国のアリス』などを手掛け、退廃的で妖艶な女性の絵画を多く残した。その作品を管理し、販売している金子画伯の息子である金子修さんに、アートビジネスの現場の苦労と、芸術を受け継いでいく難しさを聞く。 仲間の死、脳梗塞に倒れたドラマーの復活 ラウドネスが切り開くビジネスモデルの「誕生前夜」

仲間の死、脳梗塞に倒れたドラマーの復活 ラウドネスが切り開くビジネスモデルの「誕生前夜」

デビューから41周年を迎えた日本のヘヴィメタルバンド「LOUDNESS(ラウドネス)」。所属事務所の社長に、コロナ禍以降のラウドネスの活動、ビジネスモデルについて聞く。 運慶からスカジャンまで 横須賀美術館が仕掛けた「市内との相互誘客戦略」

運慶からスカジャンまで 横須賀美術館が仕掛けた「市内との相互誘客戦略」

「運慶 鎌倉幕府と三浦一族」が約2カ月間で、5万人の来場者を集めた横須賀美術館。好調の背景には、「美術館を街づくりに生かしていく」というコンセプトを打ち出す横須賀市による「誘客戦略」があった。画狂人・井上文太さんとの取り組みなどから、その背景をひもとく。