中堅・中小企業の読者に聞いた「これからのIT投資課題」とは?:ノークリサーチ・岩上シニアアナリストが徹底解説

このたびアイティメディアとSAPジャパンは、中堅・中小企業のIT投資実態などをテーマにした読者調査を実施。そこで明らかになった中堅・中小企業の課題について、ノークリサーチ・岩上氏が対策を提言した。

安倍政権の経済政策「アベノミクス」をはじめ、政府が中心となって日本の景気回復に向けたさまざまな取り組みを行うものの、依然として日本企業の足元の経営環境は厳しい。長らく顕在化している国内市場の成長鈍化によって、例えば、多くの企業が新たな収益の源泉を求めて海外進出を加速させているが、とりわけ中堅・中小企業においては、コスト圧迫や人材不足など、さまざまな問題から、目に見える具体的な成果を生み出せないでもがき苦しんでいるケースが少なくないのだ。

こうした市場背景を受け、アイティメディアとSAPジャパンは共同で「中堅・中小企業のビジネスニーズとIT課題」に焦点を当てた読者調査を実施。多くの中堅・中小企業では、IT業務の属人化やIT部門の人材不足といった課題や、レガシーシステムによるビジネスの遅延や運用管理コストの増大などに悩みを抱えていることが明らかになった。また、特に業務システムの中核となるERP(統合業務パッケージ)システムに関しては、運用管理が容易だったり、導入コストが低く抑えられたりすることを、導入時の重要な判断材料にしていることが分かった。

また、こうした調査結果から浮かび上がってきた中堅・中小企業の問題点に対し、IT調査会社のノークリサーチでシニアアナリストを務める岩上由高氏が、専門家の立場から中堅・中小企業が抱える問題解決のための糸口や、今後取り組んでいくべきポイントなどを提示した。

以下では、調査結果の内容を具体的に見ていく。

システム老朽化、個別システムによる属人化が引き起こすビジネス課題とは?

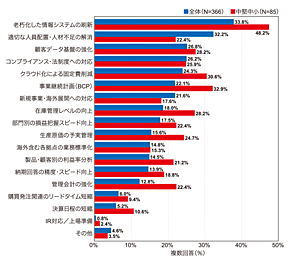

本調査は、2013年4月〜5月の期間で、「ITmedia エンタープライズ」の読者を対象に実施。366人から回答を得た。その中から、「1000億円未満の売上規模」「SIを除く業種」「IT部門および経営企画の職種」という条件を基に抽出されたものを中堅・中小企業(N=85)と定義した。

勤務先の成長や存続のために実現が望まれているビジネスニーズについて、中堅・中小企業で最も割合が高かったのは「老朽化した情報システムの刷新」(48.2%)で、半数近くの回答を得た。IT予算が限られている中堅・中小企業の多くは、減価償却を終えた情報システムでも使い続けざるを得ず、急激なビジネスの変化に対応できなくなることも珍しくない。

次は「事業継続計画」で32.9%、以下は「クラウド化による固定費削減」(30.6%)、「顧客データ基盤の強化」(28.2%)、「在庫管理レベルの向上」(28.2%)、「コンプライアンス・法制度への対応」(25.9%)となった。(図1)

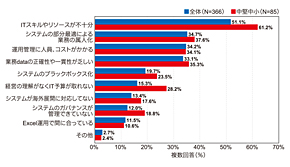

では、上記で掲げられたようなビジネスニーズを満たしていく上で、中堅・中小企業における現状の情報システムにはどのような課題、問題点があるのか。「ITスキルやリソースが不十分」との回答が最も多く、61.2%の割合を占めた。調査全体の結果と比較しても10ポイント以上も高いことから、中堅・中小企業では深刻なIT人材不足、スキル不足がビジネス成長の大きなボトルネックになっていることが想定される。

以下は、「システムの部分最適による業務の属人化」(37.6%)、「業務データの正確性や一貫性が乏しい」(35.3%)、「運用管理に人員、コストがかかる」(34.1%)、「経営の理解がなくIT予算が取れない」(28.2%)、「システムのブラックボックス化」(23.5%)と続いた。例えば、業務データの不正確性は経営の意思決定に大きな悪影響を及ぼす恐れがあり、システムのブラックボックス化については、業務プロセスの変更に対してシステムが柔軟に対応できないなどの問題を引き起こす。(図2)

ノークリサーチ・岩上シニアアナリストのポイント解説(1)

Q. 個別導入のシステムや部分最適なシステムによって、具体的に発生している問題とは何でしょうか?

よく言われるように、中堅・中小企業では、会計システムはA社製、販売管理システムはB社製といった個別導入/部分最適が行われてきました。これによって、データや業務フローの整合性が保てないという問題が発生します。例えば、会計システム上で商品別や顧客別の経営分析を行いたいと思っても、商品マスタは販売管理システム、顧客マスタは顧客管理システムがそれぞれ持っています。

そこで例えば、会計システムに対して個別にマスタ情報を登録して対処したとしましょう。しかしながら、同じデータを2カ所で管理することになるので、新しい商品データを会計システムに登録するのを忘れてしまうといった事態が起きやすくなります。これはデータの一貫性が保てないケースです。

また、各システムの書式などが違うことで販売管理システムから渡されたデータを会計システムの仕訳にスムースに取り込めないといった問題も生じます。その結果、途中で手作業による修正を余儀なくされる場合もあります。これは本来スムースに進むべき業務フローが途切れてしまうケースといえるでしょう。このように、個別導入のシステムや部分最適なシステムは、業務上の無駄やミスを発生させ、企業のパフォーマンスを大きく低下させる原因となります。

【関連記事】SAP事例で学ぶ!中堅・中小企業のIT投資課題への取り組み

→ システム老朽化や個別システムによる属人化を解消するには?

最小限のコストで自社の規模に見合ったERP製品を探すには?

企業の情報システムの中でも、財務、会計、人事などさまざまな業務の基幹となるシステム製品が「ERP」である。以降では、ERPにテーマを絞り、中堅・中小企業の導入ポイントなどを解説する。

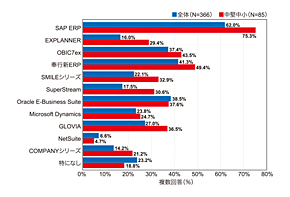

図3は、国内市場で提供されている主なERP製品の中で、中堅・中小企業が認知している製品を聞いた結果である。これによると、SAPジャパンのERP製品シリーズが75.3%で、最も高い認知度となった。続いてOBCの「奉行新ERP」が49.4%、オービックの「OBIC7ex」が43.5%となった。

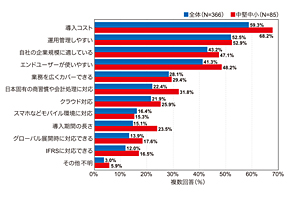

では、ERPシステムを導入する上で、重視するポイントは何だろうか。図4はそれに対する回答結果を示したものである。中堅・中小企業が最も重視するのは「導入コスト」で、68.2%という高い数字となった。次に挙げられたのが「運用管理しやすい」という点で、こちらも52.9%と回答の過半数を超えた。IT予算も人的リソースも潤沢とはいえない中堅・中小企業にとって、最小限の投資で効率的なERPシステムの運用管理を行うことが不可欠だということが分かった。

そのほか、「エンドユーザーが使いやすい」(48.2%)、「自社の規模に適している」(47.1%)、「日本固有の商習慣や会計処理に対応」(31.8%)、「業務を広くカバーできる」(29.4%)、「クラウド対応」(25.9%)、「導入期間の長さ」(23.5%)などが重視するポイントに挙がった。

大企業とは異なり、中堅・中小企業では利用することのない機能を盛り込んだ大規模なERPシステムを導入する必要はない。そうではなく、自社の身の丈にあったERPシステムを採用したり、企業規模や業務範囲に応じて段階的に拡張したりすることが肝要である。加えて、コスト抑制や急激なビジネス変化への対応という観点から、短期間でスピーディーにシステム導入し、すぐさま業務活用できることが重要な指標となる。特に中堅・中小企業においてはERPシステムの構築、導入に何年も費やすことは、企業体力などの面で難しいというのは説明するまでもないだろう。

ノークリサーチ・岩上シニアアナリストのポイント解説(2)

Q. 中堅・中小企業では、システムコストや人的リソースが限られています。最小限の導入コストとITリソースで、どのようにERPへの投資を検討すべきでしょうか?

ERP導入においては「作る」時の費用や期間だけに目がいってしまいがちです。これまでもアドオンやテンプレートといったさまざまな手法により、システム構築時の工数を削減する工夫がなされてきました。こうした手法はもちろん有効なのですが、それには前提条件があります。「選んだ手法が自社の現状や今後の取り組みにマッチしているか」ということです。

昨今は製造業と小売業の要素を併せ持ったSPAに代表されるように、従来の業種区分だけではカバーできないビジネス形態も登場してきています。本来は小売業の要素も含んだERP導入を行うべきなのに、製造業向けのアドオンやテンプレートのみに選択肢が限られていたとしたらどうでしょう。いくら短工数で構築できたとしても、そのシステムは使いづらいものになってしまいます。ですが、中堅・中小企業にとって自社のビジネススタイルを客観的に見つめ、最適な選択肢を見いだすことは容易ではありません。そこはノウハウを蓄積した専門家の力を借りる必要があります。「作る」ことだけではなく、それ以前の自社分析も含めてERPへの投資を考えることが大切です。それが導入時の費用削減だけでなく、自社に合ったERP活用を実現する最重要ポイントといえます。

【関連記事】SAP事例で学ぶ!中堅・中小企業のIT投資課題への取り組み

最小限のIT予算と人的リソースでも実現する「クラウドERP」という選択肢

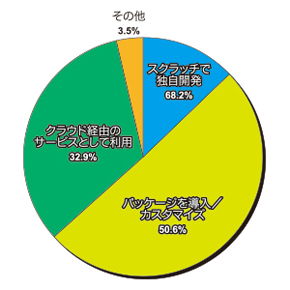

今後、中堅・中小企業がERPシステムの導入を検討する際に、どのような形態を望んでいるのか。調査結果によると、「パッケージを導入/カスタマイズ」と回答したのがほぼ半数に当たる50.6%だった。「スクラッチで独自開発」が12.9%であることを考えると、中堅・中小企業においてもERPパッケージの採用が標準的になりつつあることが分かる。(図5)

一方で、ERPのクラウドサービスにも関心が強いことが調査結果から浮かび上がってきた。その背景として、既に示した中堅・中小企業のビジネスニーズやIT課題の中で「クラウド化による固定費削減」や「ITスキルやリソースが不十分」が上位に挙げられていることから、システムコスト削減やITリソース補完などへの期待として、クラウドERPへの注目が高まっているのではないかということがうかがえる。

ノークリサーチ・岩上シニアアナリストのポイント解説(3)

Q. ERPの選択肢が広がり、従来のオンプレミスに加えて、クラウドに対するニーズも高まっています。それぞれを判断する際の着眼点は何でしょうか?

クラウドとは、あくまでシステムの構築/運用における1つの手段にすぎません。従って、「なぜ、クラウドなのか?」の答えとなるそもそもの目的を明らかにすることが重要です。

例えば、「サーバなどのインフラ維持コストを削減すると同時に、急な負荷増大に対しても素早く対処をしたい」という場合には、既存システムをIaaS(サービスとしてのインフラストラクチャ)に移行するというクラウド活用が有効でしょう。「社外からもアクセスが可能な経費精算や顧客管理の仕組みを新たに導入したい」というのであれば、それらに特化したSaaSを導入し、社内の既存システムと連携させるという手法も考えられます。

一番失敗しやすいのは、「とにかくクラウドに移行すればコストが抑えられる」「クラウドにすれば従来の課題は解消する」などの過剰な期待を抱いてしまうことです。抑えたいコストとは何のコストなのか、今抱えている課題とは何なのかを冷静に判断し、それは本当にクラウドによって解決できるのかということを販社やSIerとも相談しながら見極める必要があります。例えば、前述の部分最適によって生じる弊害は「自社内運用(オンプレミス)なのかクラウド環境なのか」というよりは、システム導入計画そのものに原因があるといえます。クラウドで解決できることとできないことをしっかり区別することが、まずは大切な第一歩といえます。

【関連記事】SAP事例で学ぶ!中堅・中小企業のIT投資課題への取り組み

SAPは「大企業向け」「複雑・スペックが高すぎ」「導入コストが高い・導入期間が長い」はホント?

さて、以上のように、見てきたように、中堅・中小企業のERPに対する課題点が明らかになった。こうした企業に対して積極的な支援を行っているのが、世界80カ国以上でビジネスを展開し、24万8500 社以上の顧客を持つERP最大手のSAPである。

意外だと思われる読者も多いだろう。SAPのERPシステムといえば、「大企業向け」「複雑でスペックが高すぎ」「導入コストが高い」「導入までの工数が多い」など、中堅・中小企業にとっては時としてネガティブなイメージがあるのも否めない。しかしながら、実はユーザー顧客の約80%が中堅・中小規模の企業であるだけにとどまらず、製造、金融、流通・小売など幅広い業種におけるグローバルでの導入実績やベストプラクティスを持つのだ。

こちらの記事では、ユーザー企業の事例を通して、中堅・中小企業に対するSAPの具体的な取り組み施策を紹介している。果たして、SAPが中堅・中小企業のビジネス課題解決にマッチしたソリューションを提供しているのか、その真偽を確かめていくことにしよう。

SAP ジャパンについて

SAP ジャパンは、あらゆる業種・規模の企業を支援しているエンタープライズ・アプリケーション・ソフトウェアにおけるマーケットリーダーSAP AGの日本法人として、1992年に設立されました。世界120カ国に拠点を設け、80カ国以上でビジネスを展開しており、現在24万8500社以上の企業で利用されています。40年に渡ってビジネスアプリケーションの世界を牽引してきたSAPの経験に基づき、サポートしているベストプラクティスは25の主要業種。パートナーやお客様との共同開発を含むと1300以上の業種別ソリューションを提供しています。また、SAPは中規模企業向けERPに関するガートナー社* のマジック・クワドラントレポートの中で「リーダー」と評価されており、実はそのお客様の「80%」が中堅・中小企業のお客様です。* 出典:ガートナー社「Magic Quadrant for ERP for Product-Centric Midmarket Companies」(2010年12月17日)

◆製品・サービスに関する問い合わせ先

http://www.sap.com/japan/contactsap/ TEL:0120-786-727 (受付時間:平日9:00-18:00)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:SAPジャパン株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2013年8月31日

| 本社 | 〒102-8022 東京都千代田区麹町 1-6-4 SAPジャパンビル |

| TEL | 0120-786-727 (受付時間:平日9:00-18:00) |

| URL | http://www.sap.com/japan/ contactsap |

◆製品・サービスに関する問い合わせ先

http://www.sap.com/japan/contactsap

TEL:0120-786-727 (受付時間:平日9:00-18:00)

岩上由高氏

岩上由高氏