“メールは届いて当たり前”は過去の話? 大トラブルに発展する前にできること:半径300メートルのIT

クラウドサービスの急な仕様変更などへの対応は、利用する上で避けられないものですが、「電子メール」にもついにこの波がやってきました。送信者側として取るべき対策は何でしょうか。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

クラウドサービスのメリットの一つとして、事業者による自動アップデートがあります。ただ、これに伴う新機能追加や仕様変更をユーザー側で把握できず、設定ミスや意図していない構成変更が起きてしまうことは最近の課題として認識されつつあります。特に、クラウドサービスを利用する上で、非公開情報に設定したつもりでいたものが外部から“まる見え”になっていたという事件はよく聞きます。

そしてこれは、私たちがよく利用するSaaSといったクラウドサービスだけの問題ではなく、電子メールにおいても同じことが言えるというのはあまり気付かれていないかもしれません。

多くの利用者がいるSaaS、それは「電子メール」

フィッシング対策協議会の月次報告書を見ると、フィッシング報告件数は月ごとに一進一退を繰り返しており、この数字が上下するだけで一喜一憂しても仕方ないことが分かります。ちなみに2023年12月はフィッシング報告件数やフィッシングURL、ブランド件数ともに増加していました。

この報告書には事業者と利用者それぞれに向けたフィッシング対策情報が載っています。特に事業者に向けては、2024年2月1日から実施が予定されている「Gmail」の仕様変更に伴う事前対応について、引き続き注意を促しています。報告書によると、「2024年2月1日以降は、要件を満たさない電子メールの一部にエラーが返されはじめ、4月から非準拠メールへの拒否率を引き上げていく」とされています。なお、Googleの電子メール送信者に向けたガイドラインはこちらです。

電子メールのなりすましを防ぐための技術としては、SPFやDKIM、DMARCなどが注目されていますが、報告書によると、もはやなりすましメールの中でもSPFやDKIMをパスしているものが確認されているそうです。そのため電子メールをビジネスで利用する事業者はDMARCへの対応が喫緊の問題となっています。

電子メールはインターネット初期から使われているプロトコルを利用して実現しているものですが、利用者が一気に増えた2000年代初頭には迷惑メールが問題となり、以降、単純なメール送信/受信プロトコルとは別のところで、迷惑メール対策が付け加えられています。

気が付くと、自分で電子メールサーバを管理するのではなく、サービスとしてこれを利用するスタイルも一般的になりました。利用者がメールサーバを自分で運営するのはまれで、多くの人がGmailや携帯電話事業者の電子メールといった「SaaSを利用する」スタイルになっています。

こうした変化の中、GmailやYahooメールの変更されたガイドラインを電子メール送信者側が守れないとどうなってしまうかというと、電子メールはブロックされたり迷惑メールフォルダに分類されたりしてしまいます。電子メールというプロトコルを守っていても、SaaSベンダーのガイドラインを守らないことで電子メールが届かなくなる、と考えてください。

電子メールは“死んだ”のか?

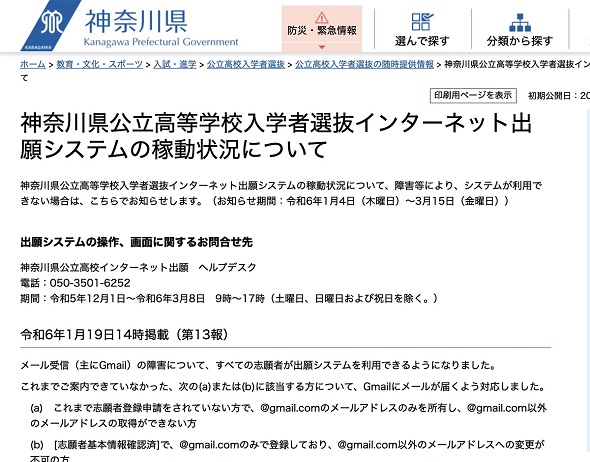

一方でちょうどこのガイドラインとは恐らく違う話で「電子メールが届かなくなる」問題が神奈川県で発生しました。原因は明らかになっていませんが、電子メール送信サーバが迷惑メールを送信する悪質なサーバと判断されてブラックリスト入りしてしまった、という状況に見えます。

迷惑メールを減らしたい、というGmailなどの意向は理解できますし、そのためにインターネットを利用する全ての人が何かしら手を打つ必要があるというのも理解できます。しかし「電子メールは届くもの」から「電子メールは消えるかもしれないもの」と、信頼度がかなり下がってしまったというのが個人的な印象です。

かつて「ウイルス対策ソフトは死んだ」という言葉が大きな話題となったように、このままでは電子メールの信頼性が下がることも考えられます。そのとき、一体どうやってパスワードをリセットしたり、本人確認を実施したりできるのか、非常に気になるところです。

電子メールにはこれまで積み重ねてきた信頼があるゆえに、送信側は「電子メールは届くもの」だと思い込んでいる一方で、受信側としてはそもそも何も届かないので認識のしようがないというのが大きな問題です。

2024年2月になってすぐに大きな影響が出るかと言われると、そこまで破滅的な状況にはならないとは思いますが、B2Cで一般利用者に電子メールを送るビジネスをしている場合、何かしらの影響は間違いなく出ます。先の報告書にあるように、DMARCへの対応が必要となるでしょう。

さらに、この不安に乗じたサイバー攻撃も想定しておいた方がいいでしょう。電子メールが不達となった場合「急いで請求書記載の口座に入金してほしい」とFAXを送るケースなどがあるかもしれませんが、これを装ったビジネスメール詐欺が発生する可能性もあります。電子メールが届かないこともそうですが、普段とは異なる対応には、どんなに急ぎと言われても社内の正しいフローに載せ、多くの人の目に触れる方法で対処するようにしてください。

Gmailなどの電子メールサービスを提供している事業者による、迷惑メール削減のための新たなガイドライン提示に関しては、個人的には準備期間も短く、周知徹底されていないと考えています。DMARC対応は電子メールを使う全ての企業が対応すべきですが、電子メール機能を提供しているSaaS事業者側も「電子メールは死んだ」となる前に、もう少しソフトランディングできる仕組みを整えてほしいです。

関連記事

フィッシングにまみれてしまった「メール」の今後を考える

フィッシングにまみれてしまった「メール」の今後を考える

フィッシングが激化する昨今、「Gmail」などのメールサービスにおいて電子メール送信者の要件が変更になります。これを踏まえてサービス事業者はどのような対策を講じればいいのでしょうか。 “運用”ではなく“仕組み”で守ろう フィッシングメール対策の次なる一手は

“運用”ではなく“仕組み”で守ろう フィッシングメール対策の次なる一手は

サイバー攻撃の中でもフィッシングは古典的ゆえに根絶が難しいものの一つです。この対策を従業員任せにするのではなく仕組みで守るためにはどうすればいいのでしょうか。 サポート詐欺を“疑似体験”してみよう IPAが作ったWebサイトの再現度が高すぎる

サポート詐欺を“疑似体験”してみよう IPAが作ったWebサイトの再現度が高すぎる

最近非常に手口が巧妙化している“サポート詐欺”。これを疑似体験できるWebサイトをIPAが公開しました。その手口を知ることでこうしたフィッシングに冷静に対処していきましょう。 2024年版、アカウントの正しい守り方を考える

2024年版、アカウントの正しい守り方を考える

米国証券取引委員会のXアカウントが乗っ取り被害に遭いました。こうしたアカウント窃取はXだけでなく全てのサービスで起こり得るでしょう。これを防ぐために私たちができることを考えます。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意

- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測

- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御

- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散