Google Cloudの「AIによるAIのためのデータ探索基盤」機能強化 まとめ:「Gemini、分析資料を作って」が現実に

DataCloudサービス群の新機能などが、Google Cloud Next Tokyo ’24に合わせて発表された。エンタープライズシステムでのAI活用を視野に入れた機能強化が目立つ。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

2024年4月に米国で開催されたGoogle Cloud Nextでは、データ基盤およびAI関連のさまざまなサービスが発表された。これをつけて2024年8月1日から開催されたGoogle Cloud Next Tokyo ’24では、春の内容に加えてデータ基盤に関する新たな機能群が複数発表された。

発表されたのは、RAG実装向けのデータベースサービス拡充や、ビッグデータ基盤とVertex AIの連携、Geminiを活用したデータプリパレーションやアプリケーション開発支援などに加え、レガシーな商用システムのクラウドリフトを支援する内容が中心だ。企業IT環境で生成AIを初めとしたAIが本格的に活用される時代を見据えた機能拡充だといえる。

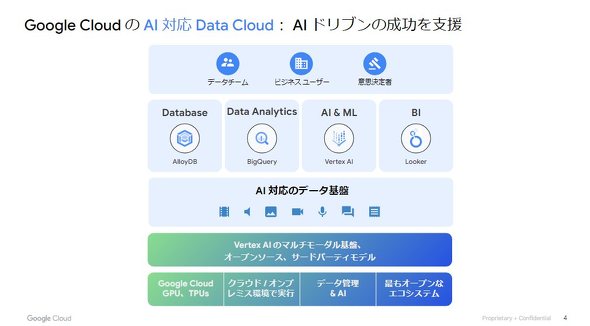

マルチモーダルAIのための環境強化

ブラッド・カルダー(Brad Calder)氏(Google Cloud プラットフォーム & テクニカル インフラストラクチャ バイス プレジデント兼ジェネラル マネージャー)は、記者向けの説明会において、Google Cloudが提供するデータクラウドサービスが「OSSをサポートするAI対応のマルチモーダルデータ基盤」であることを示した。

BigQueryは「Icegerg」「Delta.io」「Hudi」「Apache kafka」「Aaoche Spark」といった、オープンソースのデータ基盤ソフトウェアに対応した。これらの異なるデータ基盤も「Analutics Hub」に登録することでリアルタイムデータフィールドを参照可能になった。

「顧客のデータ、ダークデータを開放する。単にデータを活用するだけでなく、シンプルでパワフルなインターフェースが使えるようになる」(カルダー氏)

BigQueryからVertex AIへの直接アクセス(プレビュー): チャットや検索、生成、処理、ストリーミングが可能になった。

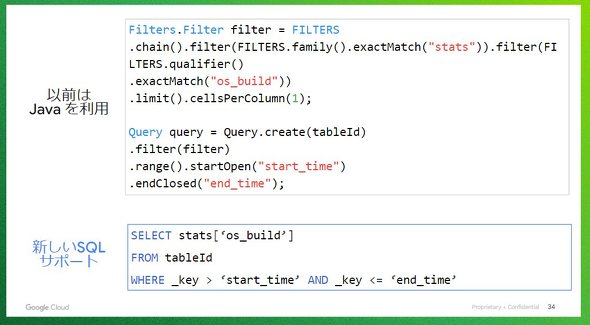

BigTableにおけるSQLへの対応(プレビュー): 従来、BigTableのネイティブ検索はJavaコードの実装が必要だったが、標準SQLでデータ探索が可能になった。SQLを使ったリアルタイムでのデータ検索機能を実装できるようになる。なお、SQLの対応はあくまでもデータの読み出しに特化したものとなっている。

BigTable分散カウンター(GA): リアルタイム分析機能を組み込んだスケールなアプリケーションを開発できるようになる。

「Gemini in BigQuery」

BigQueryのデータ探索のインターフェースとして生成AIを活用できるようになる。SQLコード生成やPythonコード生成の他、パーティショニングやクラスタリングの推奨事項をGeimiが支援する。従来、専門知識が必要だったBigQueryの操作が容易になる。

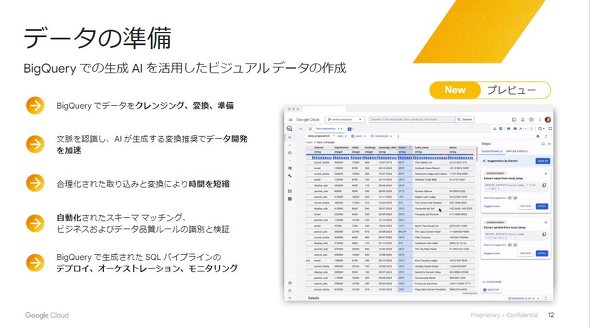

データプリパレーションサービス(プレビュー): データ活用の前工程となるデータプリパレーション向けには、欠損データ補完、非構造データの構造化データ変換などでGeminiを活用した機能を提供する。

BigQuery向けコードアシスタント(GA): PythonコードやSQLクエリを自動生成する。

Apache Hubからリアルタイムストリーミング: 社内データとAIアセットをリアルタイムで共有可能になった。

Gemini in Looker: AIを活用した数式アシスタントや、スライド自動生成などの新機能が、限定プレビューから一般プレビューになった。自然言語によるチャットからビジネスデータを探索したインサイトを得られる「可視化アシスタント」機能、「会話分析」機能(近日公開予定)なども盛り込まれる。

Spannerはエンタープライズシステムの移行を視野に、AI活用向けの機能強化も

Spannerを中心としたGoogle Cloudの機能アップデートについて説明するアンディ・ガットマンズ氏(Google Cloud のデータベース ジェネラル マネージャー兼バイス プレジデント)

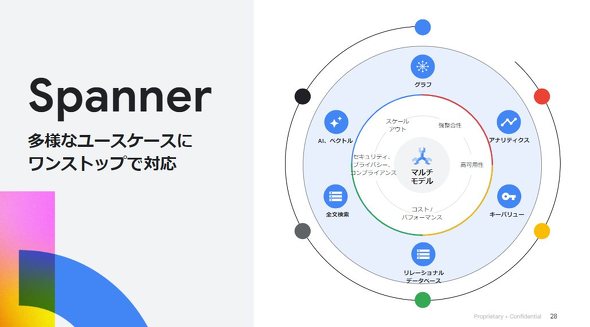

Spannerを中心としたGoogle Cloudの機能アップデートについて説明するアンディ・ガットマンズ氏(Google Cloud のデータベース ジェネラル マネージャー兼バイス プレジデント)Google Cloudが提供する高可用性とスケーラビリティを特徴とするフルマネージドのデータベースサービス「Spanner」は、数日中に「Spannerエディション」を発表する予定だ。組織ニーズと予算に合わせた段階的な価格設定モデルとして、「Standard Edition」(現在GAとなっている機能を提供)、「Enterprise」(Glaphや全文検索、ベクトル検索などを含む)、「Enterprise Plus」の3段階で提供する。最上位エディションであるEnterprise Plusでは、後述するSpannerデュアルリージョン構成などが盛り込まれる。

Spannerは豊富な機能を持つデータサービスに成長したが、他のデータサービスとの使い分けについて、カルダー氏は 「『Oracle Exadata』のようなハイエンド商用データベースのクラウド移行であれば『AlloyDB』を推奨する。高い可用性を求めるシステムではSpannerが向く」としている。

この他、データ活用、AI活用に寄与する機能群の追加やエンタープライズシステムのクラウド移行を意識した機能強化が目立つ。

Spanner Graph(プレビュー): Spannerにグラフデータベース機能を追加した。グラフパターンマッチング、グラフクエリ言語とSQLの両方に対応する。

Spannerベクトル検索(プレビュー): RAG実装に必要になるベクトル検索機能を追加した。ScaNN近似最近傍探索アルゴリズムを使ったベクトル検索、セマンティック検索インデックスやベクトル埋め込みが可能になった。

Spanner全文検索(プレビュー): Google検索で使われている全文検索機能をSpannerに実装。ユーザーの意図と文脈に基づく検索が可能になる。アンディ・ガットマンズ(Andi Gutmans)氏(Google Cloud のデータベース ジェネラル マネージャー兼バイス プレジデント)は「全文検索はGoogleの検索エンジンで使われてきた技術と同様だ。日本語にも対応する。ベクトル検索はAlloyDBと同じものをSpannerで提供するものだ」と説明した。

Spannerのデュアルリージョン構成(GA): グローバルで自動的に分散構成を取る仕組みだったが、デュアルリージョン構成では、同一国内で2つのリージョンで構成可能になった。冗長構成をとっても国外にデータが出ないことから、企業の重要システムのデータベースとしても使いやすくなる。

Spanner地域別パーテション分割(プレビュー): テーブルデータを行レベルでパーティション分割し、よりユーザに近い場所からデータを提供する機能。レイテンシ改善が期待できる。

SQL Server向けのSpanner Enterprise Plusエディションの提供(GA): 災害復旧オプションなども付帯する99.99%の可用性SLAのサービスとして提供する。

「Spannerによって、ナレッジ、キーワード、セマンティクス検索を組み合わせた、文脈に沿ったアプリケーション開発が可能になる」(ガットマンズ氏)

システムモダナイズに向けたプログラム、パートナーシップ拡大

企業のシステムモダナイズやクラウド移行、AI活用を支援するプログラムについても言及があった。

データ移行インセンティブプログラム(GA): BigQueryやマネージドのSpark/Hadoopサービスである「Dataproc」へのワークロード移行を支援するプログラムを提供する。AI対応のデータ基盤構築のためのインセンティブを提供するとしている。

Oracleとのパートナーシップ: Oracle Exadataなどのハイエンド商用データベースを使ったシステムのGoogle Cloud移行を支援。「既存のOracleアプリケーションとGoogle Cloudの組み合わせの他、E-Business SuiteでGoogle Cloudが提供するAI機能を活用できるようになる」(カルダー氏)という。

今回の発表では、エンタープライズITシステムの本格的なクラウド移行と生成AI活用に向けた環境整備を見据えた機能強化が目立った。企業データを利用した生成AI活用の手法が見え始めていることから、これらの機能を強化することで、企業の業務システムの基盤を取り込む狙いがある用に見える。この市場を狙った取り組みにおいては、Microsoft Azure、Amazon Web Servicesなどのハイパースケーラー各社、データクラウド領域のプレーヤーが各々が陣形を整えつつある群雄割拠の状況にある。果たしてどのアプローチが「勝者」となるかは今後も見守っていきたい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意

- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御

- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散

- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

ブラッド・カルダー氏(Google Cloud プラットフォーム & テクニカル インフラストラクチャ バイス プレジデント兼ジェネラル マネージャー)

ブラッド・カルダー氏(Google Cloud プラットフォーム & テクニカル インフラストラクチャ バイス プレジデント兼ジェネラル マネージャー)