日本本社と海外拠点との“DXギャップ”をどう埋める? 3事例を徹底解説:キントーンはなぜグローバルでも選ばれるのか

海外拠点のDX推進には、IT人材不足、言語、商習慣の違いといった壁が立ちはだかる。これをキントーンによる市民開発でいかに乗り越えるか。日系企業3社の事例からヒントを探る。

DXに取り組む企業が増え、日本本社と海外拠点の取り組みの進捗(しんちょく)や成熟度の差に頭を悩ませるケースは多い。

本社はDXが進んでいても、海外拠点はいまだに紙や表計算ソフトで行う非効率な作業が残っているケースは珍しくない。IT人材の不足といった国内と共通する課題に加えて言語や商習慣の違いという壁がある中で、海外拠点に適したITツールを選ぶのは困難だ。こうした理由から海外拠点の業務改善が進まず、国をまたいだ情報共有基盤を確立できていない企業もある。

この課題を解決するための選択肢の一つが、サイボウズのノーコードツール「キントーン」だ。サイボウズが2025年10月に開催したイベント「Cybozu Days 2025」では、アジア主要地域のリーダーが集結して各国の成功事例を共有した。グローバルに広がるキントーン活用の最前線と、プロジェクト成功の要因を探る。

キントーンはなぜグローバルでも選ばれるのか?

Kintone Southeast Asiaの中澤飛翔氏は「グローバル全体で4万社以上がキントーンを利用しており、マレーシアや中国、台湾、タイをはじめ、米国、ベトナム、オーストラリアにも拠点を設置しています」と説明する。マレーシアやタイ、シンガポール、ベトナムなどアジアにはパートナー企業の拠点もあり、どの地域でも現地語と日本語の両方でユーザーをサポートしている。

中澤氏は「顧客が安心して海外拠点でキントーンを利用できるようにセキュリティ対策に力を入れています」と強調する。IPアドレス制限や二要素認証、アクセス権限の設定などをサポートしている他、ISMAPのクラウドサービスリストへの掲載、ISMSに関する第三者認証取得、SOC2 Type 2保証報告書の受領など、外部機関による客観的な評価を獲得している。JavaScriptライブラリを利用した拡張開発によって、現地独自のニーズにも対応できる。

しかし、ITツールを導入するだけでDXが成功するわけではない。DXを成功に導く重要なポイントとして、非エンジニアがアプリを開発する『市民開発』が挙げられるが、ITの知識がない従業員がアプリを開発することは非常に大きなハードルだ。これまでの業務プロセスを大きく変えようとすると、現場の抵抗も予想される。途中で挫折せずに得られる効果を最大化するためにどうすべきだろうか。

事例1:DX人材の育成に貢献した大金清研先進科技(惠州)

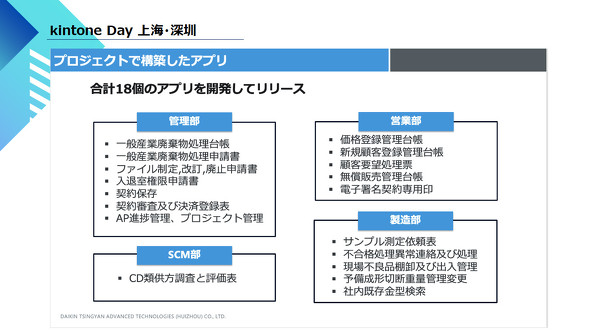

サイボウズ中国の増田導彦氏が紹介したのが、ダイキンの中国拠点である大金清研先進科技(惠州)の取り組みだ。リーダーを務めた管理部IT課IT企画主任の林 延徳(徳は旧字体)氏は、プロジェクトの立ち上げに当たって管理部、SCM部、営業部、製造部から2人ずつ招集。8人全員がプロジェクト開始前はITの専門知識を持っていなかった。林氏が講師となり、要件定義から始まる開発手順の各フェーズでやるべきことを説明して、開発に取り組んだ。

10カ月のプロジェクト期間で、8人全員が業務アプリを開発してリリースにこぎ着けた。完成した18個のアプリのうち、特に評価されているのが営業部の「新規顧客登録管理台帳」だ。これまで表計算ソフトとメールに依存していた業務をキントーンで一元管理したことによって情報の抜け漏れが減り、ステータスを可視化できるといった効果が得られた。

プロジェクト全体を見ると、参加した4部署でペーパーレス化や業務効率改善、外注委託費低減という成果につながった。変革に貢献した実績を買われ、林氏は社内の表彰も受けた。「(海外と中国の開発チームとの橋渡しを担う)ブリッジSEの経験を持つ林氏の果たした役割は大きいと考えています。メンバー8人の頑張りもなければ、プロジェクトは成功しなかったでしょう」と増田氏は評価する。

プロジェクト終了後、メンバーたちは元の所属部門に戻ってDXを進めている。「DX人材の希少性は中国でも同じです。現地の日系企業は、市民開発や業務アプリの内製化に大きな関心を示しています」(増田氏)

事例2:現場のナレッジ活用に取り組む台湾ポーライト

サイボウズ台湾支店の菅沼康太氏は台湾ポーライトの事例を紹介した。台湾に進出してから50年以上たつポーライトは、小型モーターの軸受けで世界有数のシェアを誇る。

長年の事業活動で利用する帳票数は110種類以上。書類データをサーバに蓄積しているものの、データを活用できていないことが問題視されていた。2年前にキントーンを導入した同社は、副総経理の安部良夫氏とエンジニアの林嘉泰氏が中心となって業務改善に取り組んだ。

プロジェクトを円滑に進めるため、同社は40人を選抜して業務アプリ開発のための教育プログラムを受講させた。最終的に残った35人がキントーンをテスト利用し、アプリ開発に取り組んだ。開発した成果物はすぐにはリリースせず、IT部門のチェックを経て本番稼働に進めるようにした。同社は現在、購買申請や出張申請のような申請業務をはじめとする46個のアプリを運用し、ユーザー数は460人を超えている。

キントーンの活用によって業務プロセスの中に自然にナレッジが蓄積される点に、台湾ポーライトは手応えを感じているという。菅沼氏は「パートナー企業は海外でも顧客のカスタマイズニーズに応えています。一連の取り組みを成功に導いたのはパートナー企業のサポートがあってこそでした」と強調する。今後は、生産ラインを含めた全従業員がキントーンで開発した業務アプリを使うことを計画している。

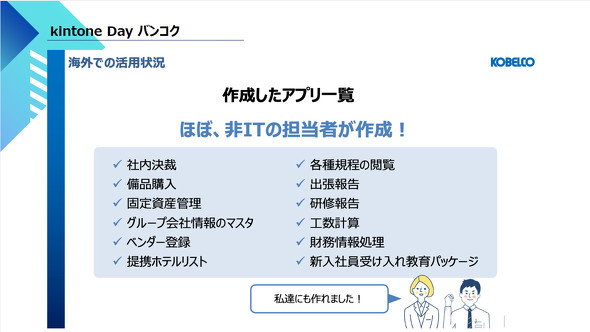

事例3:日本本社とのギャップを埋めたKobelco South East Asia

Kintone Thailandのナミヤ・ワユパブ(Namya Wayuparb)氏は、タイでの成功事例として神戸製鋼所の東南アジアおよび南アジアの総括会社であるKobelco South East Asia(KSEA)の取り組みを紹介した。神戸製鋼所はグループDX戦略の下で変革を推進しており、市民開発は戦略の重要な要素の一つに位置付けられている。ただし、国内と海外にはDX推進の成熟度や業務環境、人材育成面などにギャップがあり、Kobelco South East AsiaでシニアITマネジャーを務める糸数聡氏はそれを埋める必要性を感じていた。

糸数氏は、非IT人材にとって業務アプリ開発の技術的なハードルが低い点を評価して、キントーンの採用を決めた。ナミヤ氏は「日本と比べて、海外の現地法人での選択肢は限られています。現地法人のニーズにピタリとはまる柔軟な開発が可能な製品は、さらに絞られます」と指摘する。

Kobelco South East Asiaは、タイでの取り組みで得た成果を他拠点に展開することを想定して業務アプリの内製化を進めている。同社でもアプリ開発の未経験者がプロジェクトのメンバーに選ばれ、パートナー企業の支援を受けて市民開発に取り組んでいる。

同社は、新入社員受け入れ業務パッケージなど数多くの業務アプリをキントーンで開発している。キントーン導入前はデジタル化が進んでおらず、研修内容を共有できずノウハウが蓄積できないことが課題だった。キントーンで開発したアプリによって、これらの課題を解消できたという。

海外でのDX成功の秘けつ 3事例の共通点

業務アプリ定着の最大のハードルが現場の抵抗だ。アプリを利用してもらうためにどうすべきか。大金清研先進科技は、リーダーの林氏がメンバー選抜時に若手を意図的に選び、各現場でDXの必要性への理解を得てからプロジェクトを進めるようにした。

台湾ポーライトは、プロジェクト開始前にコアメンバーにトレーニングを提供した。1週間ごとにトライアルの対象部門を変えて、各部門の要望と不満を聞き取りながら地道に対応したことで信頼を得た。

Kobelco South East Asiaもトレーニングを重視した。業務アプリをそのまま展開するのではなく、エンドユーザーを対象としたトレーニングではアプリが業務にどのように役立つか、エンジニアを対象としたトレーニングではキントーンがどのように役立つかを伝える点を重視したという。

3つの事例から分かるのは、内製化によって課題解決を図ろうとする現地法人のリーダーシップと、各企業の環境に合わせて開発を支援するサポートの重要性だ。「導入支援から開発、定着までサイボウズとパートナー企業は一体的にサポートを提供し、海外現地法人の皆さまのDXを支援しています」(中澤氏)

関連記事

「データが集まらない」営業現場で起こすSFA改革 「kintone×AI」による“勝ちパターン”の見つけ方

「データが集まらない」営業現場で起こすSFA改革 「kintone×AI」による“勝ちパターン”の見つけ方

大企業向けkintoneコミュニティの歴代会長らが明かす「現場改革のリアル」 業務×AIの成果を導けるDX組織のつくり方

大企業向けkintoneコミュニティの歴代会長らが明かす「現場改革のリアル」 業務×AIの成果を導けるDX組織のつくり方

浸透しにくい市民開発 従業員を“その気”にさせる組織づくりのコツ

浸透しにくい市民開発 従業員を“その気”にさせる組織づくりのコツ

IT人材不足と現場理解の難しさを乗り越える アイホンと山陽特殊製鋼のkintone活用術

IT人材不足と現場理解の難しさを乗り越える アイホンと山陽特殊製鋼のkintone活用術

日産自動車が挑む、業務ノウハウ継承問題 「みんなで育てるAI」プロジェクトの全貌

日産自動車が挑む、業務ノウハウ継承問題 「みんなで育てるAI」プロジェクトの全貌

PwCが語る、ERPとノーコードツールで実現する「AI時代のデータドリブン経営」 周辺業務を資産に変える4ステップ

PwCが語る、ERPとノーコードツールで実現する「AI時代のデータドリブン経営」 周辺業務を資産に変える4ステップ

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:サイボウズ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2026年1月25日

Kintone Southeast Asiaの中澤飛翔氏(代表)

Kintone Southeast Asiaの中澤飛翔氏(代表)

サイボウズ中国の増田導彦氏(総経理)

サイボウズ中国の増田導彦氏(総経理)

サイボウズ台湾支店の菅沼康太氏(支店長)

サイボウズ台湾支店の菅沼康太氏(支店長) Kintone Thailandのナミヤ・ワユパブ氏(代表)

Kintone Thailandのナミヤ・ワユパブ氏(代表)