PwCが語る、ERPとノーコードツールで実現する「AI時代のデータドリブン経営」 周辺業務を資産に変える4ステップ:ノーコードツールでデータ活用をよりスムーズに

AI時代、企業が生き残るにはデータドリブン経営が不可欠だ。しかし、ERPはコア業務に限定され、手作業による周辺業務が残ることでデータ活用が阻害されている。業務プロセス全体をデジタル化してデータ基盤を構築し、AI時代のデータ活用を全社的に推進する道筋を解説する。

AIの進化に伴い、ビジネス環境はこれまで以上のスピードで変化している。企業が競争優位性を維持するには、データに基づいた迅速かつ客観的な意思決定、すなわちデータドリブン経営の実践が不可欠だ。

これを実現するために、企業はERPにデータを集約している。しかし、ERPの標準機能では対応し切れない周辺業務のデータは散在し、業務データを統合したデータ基盤の構築を阻害している。この分断が、AIによる精度の高い経営判断や業務最適化を妨げている。

サイボウズが2025年10月に開催したイベント「Cybozu Days 2025」で、PwC Japan有限責任監査法人(以下、PwC Japan)の浅水賢祐氏はERPとノーコードツールを組み合わせることでAI時代のデータ活用を推進できると提言した。

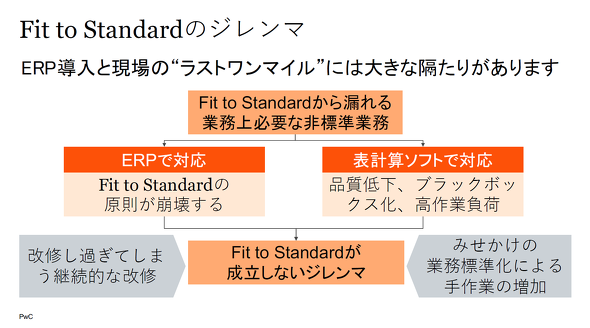

データドリブン経営を阻む「Fit to Standardのジレンマ」と解決策

ERP導入の主流の手法は、業務と機能の差分を詳細に分析する「Fit & Gap」から、ERPの標準機能に業務プロセスを合わせる「Fit to Standard」に変わった。

しかし、ERPが対応できるのはコア業務に限定されるケースが多く、周辺業務は事業部門の担当者が表計算ソフトなどで補完しているのが状況だ。背景には、ERPの標準機能で対応可能な業務とFit to Standardのアプローチから漏れる非標準業務に隔たりがあるという問題がある。

その結果、手作業は増加し、データ品質の低下や業務のブラックボックス化が生まれ、担当者の作業負荷が増えるという課題が生じている。浅水氏は、この状況を「Fit to Standardが成立しないジレンマ」と表現した。

課題を解決するための新たな選択肢として、浅水氏はノーコードツールを提案した。ERPと組み合わせることでERPの強みである標準業務は維持し、レポーティングなどの非標準業務をノーコードツールで補完する。これにより、Fit to Standardを維持して業務の効率化を実現できるという考え方だ。ERPの標準機能で対応できない周辺業務のデータにノーコードツールで対応してコアデータと統合することは、AIによる高精度な分析や全社的なデータ基盤の構築にもつながる。

ERP周辺でノーコードツールが有効な4つのユースケース

浅水氏は、ノーコードツールが有効な4つのユースケースを紹介した。

1つ目は、スプレッドシートのバケツリレーを止めるケースだ。ある上場企業の管理会計部門は、持ち株会社、国内子会社、海外子会社の各担当者が異なるERPやローカルシステムからデータを抽出して表計算ソフトなどを使って複雑な加工をしてレポートを作成していた。

データは共通のデータウェアハウスに集約されているものの活用されず、各担当者が独自の方法でデータマートを作成していた。そのためレポーティングに1カ月以上かかっていたが、ノーコードツールの導入によって2週間に短縮した。

2つ目は、ブラックボックス化した「マクロ」の移行だ。多くの事業部門は個別業務をマクロで自動化しているが、作成者以外は内容の理解が困難なため、深刻な属人化につながっている。

これに対し、浅水氏は生成AIによる解決策を提案。生成AIを活用してマクロのコードから処理内容を整理・可視化し、要件定義や設計のたたき台を作成する。その上でノーコードツールによって業務アプリとして再構築することで、ブラックボックス化した業務を段階的に解消していく。

3つ目は、複合収益モデルを支える柔軟な業務設計だ。サブスクリプション収益とコンサルティング収益といった複合的なビジネスモデルを持つ企業は、ERPだけでは柔軟な課金モデルやプロジェクト管理に対応し切れないことがある。こうしたERPの「隙間」を埋める業務アプリをノーコードツールで開発することで、ビジネスモデルの進化に追随できる柔軟な経営基盤を構築できる。

4つ目は、ERP導入前に業務を標準化するケースだ。ERPの導入には数年かかることが多い。その間に並行してノーコードツールで業務アプリを試作して業務を再現することで、要件定義における事業部門とのギャップを小さくできる。練り上げた要件定義は将来的なERP移行時の貴重な資産となる。

ERP×kintoneで実現するAI時代のデータ活用

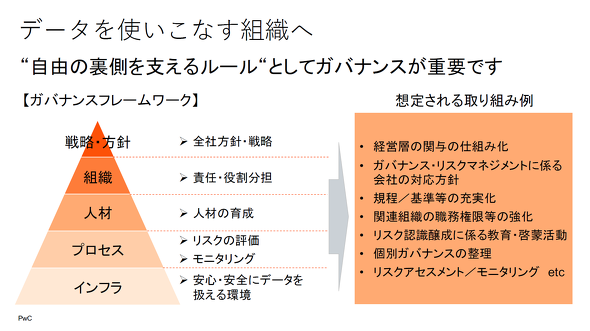

ノーコードツールにはデメリットも存在する。事業部門が自由に業務アプリを開発できることで独自システムが乱立し、結果として新たなブラックボックスが生まれるリスクだ。

浅水氏は、戦略・方針、組織、人材、プロセス、インフラという5階層で構成されるピラミッド型のガバナンスフレームワークを提示した。各階層で、経営層の関与の仕組み化、規定・基準などの充実、リスク認識醸成にかかる教育、啓発活動、個別ガバナンスの整理やリスクアセスメントといった取り組みが必要だ。

「経営層が戦略や方針を策定し、事業部門に浸透させることが重要です。製品の導入で『スモールスタート』という言葉を耳にしますが、企業全体に根付かずに終わるケースも多いでしょう。経営層の理解を得て全社的なツールとして導入することが最良の結果をもたらします」

ノーコードツールによって事業部門の自由度が増すほどにデータ連携やセキュリティ面のコントロールが難しくなり、サイバー攻撃のリスクも上がる。迅速なデータ活用とセキュリティ対策のバランスを取れる適切なガバナンスを設けることが重要だ。

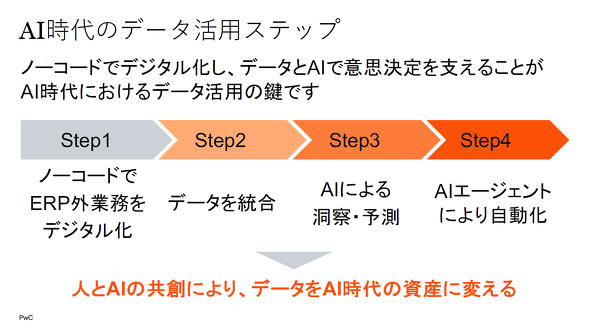

業務プロセスをAI資産に変える4ステップ

AI導入を見据えた業務のデジタル化において、ノーコードツールとERPを組み合わせる最大のメリットは、業務プロセスをAIによる分析や自動化の基盤となるデータベースとして構築できる点だ。浅水氏はAI時代におけるデータ活用の4つのステップを提示する。

ステップ1は、ノーコードでERPの周辺業務をデジタル化する段階だ。電子メールやチャットで処理していた業務をノーコードツールでシステム化することによって、業務プロセスを基にした構造化されたデータが生成される。

ステップ2は、構造化されたデータをERPのデータと統合する段階だ。サイボウズの「kintone」(キントーン)のようなノーコードツールに集約されたERP周辺業務のデータとERPのデータを連携させることでデータ基盤が整備される。

ステップ3は、統合データをAIで分析する段階だ。生成AIに読み込ませたりRAG(Retrieval-Augmented Generation)として使用したりすることで、AIの効率化、高度化につなげる。ERPとノーコードツールから集約されたデータは、ダッシュボードでの可視化やAIによる分析の基盤となる。

ステップ4は、AIエージェントによる業務の自動化段階だ。その先には、AIのオーケストレーションによって複数の業務プロセスが密に連携してシステムが自律的に機能する未来が展望される。浅水氏は「人とAIの共創により、データをAI時代の資産に変えられる。その可能性の一端がノーコードツールに秘められている」と語った。

kintoneで実現するFit to “Company” Standard

各ユースケースに共通するのは、ERPが得意とする標準業務とノーコードツールが補完する非標準業務を明確に分けることで、Fit to Standardのジレンマを解消する点だ。kintoneはどのような機能で業務領域を代替できるのか。イベントに登壇したサイボウズの佐藤太嗣氏は、kintoneによる実現方法を紹介した。

第1のユースケース「スプレッドシートのバケツリレー」で、kintoneはデータウェアハウスからのデータ出力先として機能する。担当者が表計算ソフトで行っていたデータ加工作業をkintoneの業務アプリに集約することで、作業の標準化と効率化ができる。

「kintoneの強みは、データベースとしての機能に加えて簡易ダッシュボードや帳票出力機能を標準で備えている点です。データをkintoneに集約すれば、担当者ごとに異なる資料作成手順を統一してレポーティング期間を大幅に短縮できます。kintoneで関係者間のコミュニケーションも完結させられます」

第2のユースケース「ブラックボックス化したマクロ」は、ERPに入れられない周辺業務をkintoneに集約させることで属人化を解消し、業務を可視化する。

「kintoneの『アプリ作成AI』機能を使用すれば、生成AIが作成した設計書から対話形式で業務アプリを構築できます。マクロで自動化されていた業務を、より保守性の高い形で再構築可能です」

kintoneはJavaScriptによるカスタマイズにも対応している。標準機能を超える機能拡張や複雑な外部システム連携も実現する。

第3のユースケース「複合収益モデル」は、ERPでは対応し切れない柔軟な課金モデルやプロジェクト管理をkintoneが補完する。

kintoneは、プロジェクト管理ツールや勤怠管理システム、ERPのマスターデータ、カスタマーマーケティングツールなど、多様なシステムとの連携が可能だ。API連携やプラグインを使用することで、スタートアップの成長スピードに追随できる経営基盤を構築できる。サブスクリプション収益の管理は顧客ごとの課金モデルに対応し、コンサルティング収益は工事進行基準による収益計上とプロジェクト管理を統合できる。

第4のユースケース「ERP導入前の業務標準化」は、kintoneで業務アプリを試作・運用することで、要件定義を実務の中で磨き上げられる。

「kintoneの利点は、試行錯誤が容易な点です。業務に精通した事業部門が使いながら改善できます。彼らの意見を最大限に反映させて使いやすさを追求できるため、『想定業務と運用が違う』というギャップを小さくできるでしょう」

kintoneによって実現されるのが、「Fit to “Company” Standard」という考え方だ。業務要件からERPのカバー範囲を引いた差分、すなわち自社固有業務をkintoneで対応することでERPの標準機能を維持し、独自の業務プロセスも再現できる。

ERPがどれだけ進化しても、適用できない独自業務は残る。単に業務をシステムに合わせるのではなく、企業が再設計した「標準」に合わせて機能を拡張するハイブリッドなアプローチこそが、AI時代のデータ基盤を構築する鍵となるだろう。

関連記事

「データが集まらない」営業現場で起こすSFA改革 「kintone×AI」による“勝ちパターン”の見つけ方

「データが集まらない」営業現場で起こすSFA改革 「kintone×AI」による“勝ちパターン”の見つけ方

日本本社と海外拠点との“DXギャップ”をどう埋める? 3事例を徹底解説

日本本社と海外拠点との“DXギャップ”をどう埋める? 3事例を徹底解説

大企業向けkintoneコミュニティの歴代会長らが明かす「現場改革のリアル」 業務×AIの成果を導けるDX組織のつくり方

大企業向けkintoneコミュニティの歴代会長らが明かす「現場改革のリアル」 業務×AIの成果を導けるDX組織のつくり方

IT人材不足と現場理解の難しさを乗り越える アイホンと山陽特殊製鋼のkintone活用術

IT人材不足と現場理解の難しさを乗り越える アイホンと山陽特殊製鋼のkintone活用術

浸透しにくい市民開発 従業員を“その気”にさせる組織づくりのコツ

浸透しにくい市民開発 従業員を“その気”にさせる組織づくりのコツ

日産自動車が挑む、業務ノウハウ継承問題 「みんなで育てるAI」プロジェクトの全貌

日産自動車が挑む、業務ノウハウ継承問題 「みんなで育てるAI」プロジェクトの全貌

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:サイボウズ株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2026年2月20日

PwC Japanの浅水賢祐氏(リスクアシュアランス部 ディレクター)

PwC Japanの浅水賢祐氏(リスクアシュアランス部 ディレクター)

サイボウズの佐藤太嗣氏(アライアンスビジネス開発部)

サイボウズの佐藤太嗣氏(アライアンスビジネス開発部)