衛星からミリ波までフル活用したドコモ関西の災害対策――南海トラフ巨大地震を想定した対策も解説

ドコモ関西が災害発生時の設備復旧を想定した総合訓練を実施。南海トラフ巨大地震に備えたネットワークとバックアップ体制、そして光並の高速通信が可能なミリ波帯マイクロエントランスなどを公開した。

NTTドコモ関西支社は10月14日から16日にかけて、災害発生時の設備復旧を想定した総合訓練を実施。移動基地局を使った臨時エリアの構築や、電力バックアップを実際に行う様子を報道陣に公開した。またこの訓練を前に、NTTドコモ 関西支社 ネットワーク部長 松村祐一氏から、ドコモや関西支社の災害対策が解説された。

ドコモの災害対策と南海トラフ巨大地震に備えたネットワーク作り

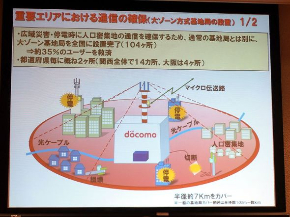

ドコモは、災害時に通信を確保する手段として、全国で「大ゾーン方式の基地局」を導入している。これは、1つの基地局で「半径7キロメートルぐらいの比較的広いエリアをカバーする」ことを目的としたもの。全国で104カ所設置されており、訓練が行われた関西支社が管轄する地域では14カ所に置かれている。

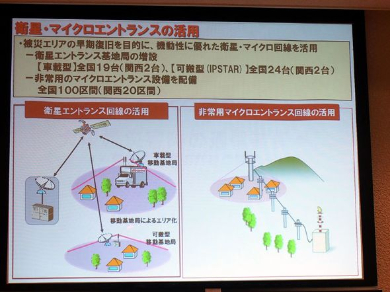

また、災害時には、仮に基地局が倒壊していなくても、それをネットワークにつなぐケーブルが断線してしまうおそれもある。その対策として、衛星エントランスやマイクロエントランスを活用。これはケーブル部分を無線に置き換えたもので、緊急時の通信経路確保を行うことができる。

こうした全国共通の災害対策があったうえで、関西支社では南海トラフ巨大地震に備えた取り組みも行っている。先の松村氏から紹介されたのが、和歌山県南部の沿岸に施された対策だ。ドコモでは「内閣府や各自治体から出ている津波の想定や、ハザードマップを分析」して、シミュレーションを実施。その結果、大ゾーン基地局を稼働させると、和歌山県南部のドコモユーザーを43%カバーできるという。

ただし、これだけでは「沿岸部全体をカバーできない」。そこで、大ゾーン基地局に加えて、災害時に影響を受けづらい基地局を選定。非常時にはその基地局の角度を変え、従来よりも広い範囲をカバーできるようにする。

「通常は半径2キロメールぐらいをカバーするが、選定した重点基地局14カ所は、遠隔でアンテナの角度を変えて範囲を5キロメートルに広げ、沿岸部全体をカバーする」(松村氏)という。

とは言え、災害時には、選定した基地局の光ファイバーも切断されてしまう可能性がある。そこでドコモは「マイクロエントランスで、回線を2重にしている」といった対策を施した。もう1つの対策が電源で、「通信用の補助電源装置として、燃料を入れて発電する仕組みを取り入れ、最低3日間、電力をバックアップできる」ようにした。

こうした対策を行ったのは全国でも関西が初で、この8月に完了した。「今年度末の予定で、兵庫県、大阪府のエリアについても同じような対策を進めている」といい、より広い範囲で同様の取り組みを行っていく。

訓練では衛星エントランス、マイクロエントランスなどを設置

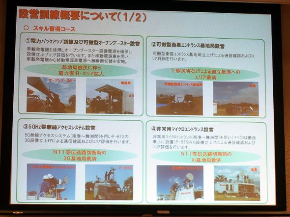

公開された訓練は全部で8つ。ドコモの技術者が、ネットワーク復旧の手順を習得することが主な目的となる。

災害時には臨時のネットワークを構築するために、移動基地局車を出動させる。ただし、車を置いた場所に光ファイバーなどの伝送路があるとは限らない。そこで活用するのが無線通信だ。

ドコモでは「IP-STAR」と呼ばれる衛星や、5GHz帯の無線アクセスシステム、18GHz帯の非常用マイクロエントランス、E-Band(70/80GHz帯のミリ波)などを採用している。携帯電話が移動基地局車につながり、その通信先を無線で確保するという方式だ。

こうした取り組みは従来からのものだが、この中で最新の技術がE-Bandとなる。E-Bandとは、70/80GHz帯という非常に高い周波数帯のことで、ミリ波帯に属する。ドコモによると、上りと下りでそれぞれ5GHz幅を使っているといい、「光ファイバー3本程度の3Gbps」という大容量通信を確保できるのが特徴だ。

この移動基地局車からは、ドコモが持つBand 1(2GHz帯)、Band 3(1.7GHz帯)、Band 19(800MHz帯)、Bnad 21(1.5GHz帯)のLTEや、3Gの電波を出すことができ、帯域も最大で20MHz幅取ることができる。対応端末であれば、下り最大150Mbpsの速度での通信が可能だ。災害時にLTEでのエリアを応急処置的に復旧できるほか、その特性を生かし、人が密集するイベントでの容量増強にも利用できる。導入されたのは2014年に入ってからだが、すでにドコモ関西支社では音楽イベントなどに、このE-Bandを使った移動基地局車を出動させた実績があるという。

ただし、E-Bandは非常に高い周波数のため、「指向性も強い」。通信先との調整がシビアになり、位置や角度は正確に合わせる必要があるという。訓練では、スコープを使って細かく位置を調整しており、約4キロメートル離れたドコモのビルに置かれた設備と通信していた。

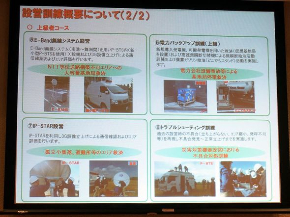

E-Bandの次に容量を確保できるのが、18GHz帯のマイクロエントランス。その次が5GHz帯の無線アクセスシステムとなり、こちらは容量の関係で3Gでしか通信できない。一方でミリ波や18GHz帯のマイクロエントランスに比べると周波数が低いため、細かな調整は不要になる。通信容量が少ない分、設置の柔軟性が増すというわけだ。災害時は、つながることを最優先させるニーズも高いため、ドコモでは、複数のシステムを使い分けている。

このほか、訓練では、電力のバックアップや機器のトラブルシューティングが行われていた。いずれも実践的な内容になっており、災害対策に重きを置くドコモの意気込みが垣間見えた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ドコモ、大規模災害時に帰宅困難者へ自社ビルを開放 飲食物や充電サービスを提供へ

ドコモ、大規模災害時に帰宅困難者へ自社ビルを開放 飲食物や充電サービスを提供へ

ドコモは、9月から大規模災害時に帰宅困難になった人向けに関東信越の自社ビル14カ所を開放し、飲料水や非常食などを提供することを明らかにした。 「現場での連携が課題」――NTTグループが陸上自衛隊と防災訓練を実施【画像追加】

「現場での連携が課題」――NTTグループが陸上自衛隊と防災訓練を実施【画像追加】

NTTグループと陸上自衛隊は3月6日、朝霞駐屯地で防災訓練を行った。首都直下型地震による被災を想定したもので、NTTグループが自衛隊による人命救助と被災地の復旧活動を支援した。 ドコモ関西、クローバーによる基地局緑化でCO2を削減

ドコモ関西、クローバーによる基地局緑化でCO2を削減

ドコモ関西は、基地局の敷地内にクローバーを植える環境対策を発表した。緑化で夏場の表面温度を下げられ、CO2削減になるという。 ソフトバンクモバイル、陸上自衛隊中部方面隊と災害協定を締結

ソフトバンクモバイル、陸上自衛隊中部方面隊と災害協定を締結

南海トラフ地震に備え、連絡体制を確立するとともに、協同訓練を年1回以上実施する。 KDDI、陸上自衛隊中部方面隊と災害協定を締結――南海トラフ地震に備えて連携強化

KDDI、陸上自衛隊中部方面隊と災害協定を締結――南海トラフ地震に備えて連携強化

KDDIと陸上自衛隊中部方面隊は、災害時の相互協力を目的とした協定を締結した。九州を除く西日本全域を管轄する方面隊との連携により、南海トラフ地震への対策を強化する。