「モバイルバッテリー」に寿命が来たらどうなる? 捨てるタイミングと方法をチェック!(3/3 ページ)

スマートフォンやノートPCのバッテリーが足りなくなった時に役立つ「モバイルバッテリー」。しかし、寿命が来たモバイルバッテリーを使い続けると、最悪の場合発火/発煙事故につながってしまうこともある。寿命が来たモバイルバッテリーは、どう処分すればいいのだろうか……?

使い終わった「モバイルバッテリー」はどう処分する?

古くなったり大きく破損したりしたモバイルバッテリーは買い換える……のは当然として、問題になるのが古くなったモバイルバッテリーの処分方法だ。

先述の通り、劣化したモバイルバッテリーには発煙/発火のリスクがある。ゆえに可能な限り早く処分したい所なのだが、その方法はあまり広く知られていない。しっかりとチェックしていこう。

モバイルバッテリーは原則として「ごみ」にできない!

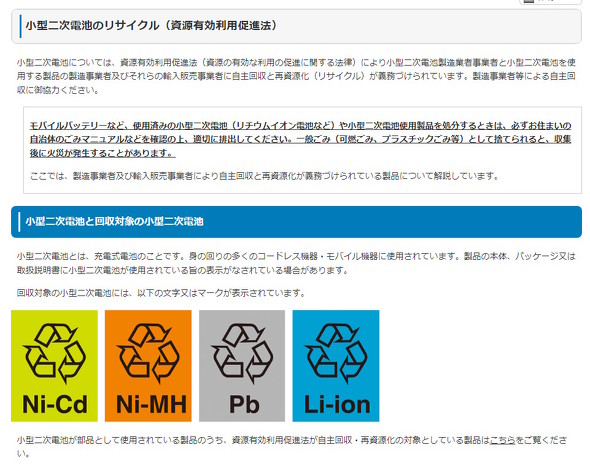

モバイルバッテリーで使われているリチウムイオンバッテリーは、「資源有効利用促進法」によって自主回収と再資源化(リサイクル)が義務付けられている。ただし、この義務は利用者ではなく、バッテリー(またはバッテリーを組み込んだ機器)を製造する者、または輸入者に対する義務である。

そのため、国内で正規に流通しているモバイルバッテリーは、原則として製造者/輸入者が何らかの形で回収に応じている(回収方法は後述する)。

- →小型二次電池のリサイクル(資源有効利用促進法)(経済産業省)

回収に関する法的な義務は製造/輸入者(以下まとめて「メーカー」)にあるのだが、このことに伴い、モバイルバッテリーは原則として「ごみ」として捨てることができない。後述する方法に従って、回収してもらう必要がある。

先述の通り、リチウムイオンバッテリーは衝撃や熱に弱い。「ごみとして捨てればいいんでしょ?」と、一般の家庭ごみに混ぜて捨ててしまうと、ごみ収集車や清掃工場で発煙/発火/爆発事故が発生する恐れがある。実際、モバイルバッテリーが原因でごみ収集車が全焼する事故も報告されている。

安全な方法でモバイルバッテリーを処分するのは、ユーザーの責務ということだけは忘れずにいてほしい。

モバイルバッテリーの回収方法

では、モバイルバッテリーはどうやって回収してもらえるのか。手持ちのモバイルバッテリーによって、方法が異なる(または複数の方法が用意されている)ので、簡単に紹介する。

【方法1:JBRCの回収拠点を利用する】

先述の資源有効利用促進法の制定に合わせて、バッテリーやバッテリー内蔵製品の主要なメーカーは「JBRC」という団体を立ち上げた。JBRCはバッテリーの回収/再資源化を共同で行うことを目的に設立された団体で、全国の家電量販店や一部の自治体でモバイルバッテリーの回収事業を実施している。

JBRCのバッテリーの回収事業では、JBRCに加盟するメーカーが製造/輸入したモバイルバッテリーを回収してもらえる。主な加入メーカーは以下の通りだ。

- アイ・オー・データ機器

- アンカー・ジャパン(Anker)

- エレコム

- オウルテック

- グリーンハウス

- サンワサプライ

- 磁気研究所

- バッファロー

- マクセル

自分の使っているモバイルバッテリーのメーカーがJBRCに加入しているかどうかは、JBRCの「会員一覧」で確認できる。

- →会員一覧(JBRC)

回収に応じている家電量販店や自治体も、JBRCのWebサイトから検索できる。

- →協力店・協力自治体検索(JBRC)

なお、JBRCの回収事業では破損したバッテリー、膨張や水濡れしたバッテリーの回収には応じていない(発煙/発火のリスクがあるため)。また、モバイルバッテリーを分解して取り出したリチウムイオンバッテリー単体での回収も行っていないので注意しよう。

【方法2:自治体の回収事業を利用する】

JBRCの回収事業は、JBRCに加入しているメーカーのモバイルバッテリーのみが回収対象となる。メジャーなメーカーでも、ADATA(エイデータテクノロジージャパン)やRAVPower(サンバレージャパン)のバッテリーは回収してもらえない。Amazonで安価に販売されている中国メーカーのほとんども、JBRCに加入していないので回収してもらえない。JBRC未加盟メーカーのモバイルバッテリーは、どうやったら回収してもらえるのだろうか?

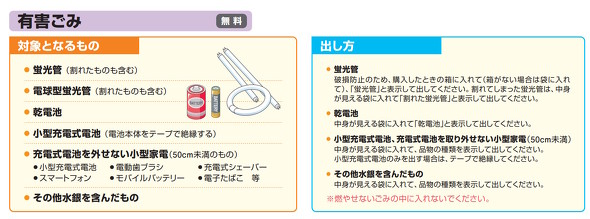

まず検討したいのが、自治体(市区町村)によるバッテリー回収事業だ。先述の通り、モバイルバッテリーは原則としてごみとして捨てられないが、自治体が独自に回収プログラムを用意していることがある。それをうまく活用すれば、自宅近隣のごみ収集場、あるいは自治体が指定する場所にモバイルバッテリーを持ち込むと資源として回収してもらえる。

ただし、モバイルバッテリーを含む各種バッテリーの回収事業を行っている自治体は、それほど多くない。また、JBRCと共同でバッテリーの回収事業を展開している場合は、JBRC未加盟メーカーのバッテリーを回収してもらないこともある。「回収してもらえたらラッキー」と考える程度がいいかもしれない。

東京都目黒区では、2023年3月から独自にリチウムイオンバッテリーなどの回収事業を開始した。同区が指定する10カ所にある回収ボックスに持ち込んで投函(とうかん)する方式で、モバイルバッテリーも対象となる(参考リンク)

【方法3:ごみとして出す】

モバイルバッテリーは小型のリチウムイオンバッテリーの一種とみなされる。そのため、繰り返しだが、資源有効利用促進法の規定もあって、原則としてごみとしては出せない。

しかし、自治体によってはモバイルバッテリーをごみとして回収してくれるケースもある。ただし、資源有効利用促進法を鑑みて「極力、JBRCやメーカーのリサイクルに出すように」という注意も行っている。ごみとして回収してくれる自治体でも、ごみとして出すのは“最後の手段”だと考えるべきだろう。

【方法4:メーカーに回収を依頼する】

上記3つの方法を取ることが難しい場合はどうすればいいのだろうか?

資源有効利用促進法によって、モバイルバッテリーのメーカーはモバイルバッテリーのリサイクルを義務付けられている。そのこともあって、JBRCに加入していないメーカーも何らかの方法で不要モバイルバッテリーの回収を行っている。

例えばADATAでは、メーカーのWebサイトで自社製のモバイルバッテリーの回収方法を案内している。

- →パワーバンクの回収(ADATA)

また、RAVPowerでも、サポートに問い合わせることで回収してもらえるとのことだ。

一方、Amazonなどで販売している中国メーカーの多くは、日本にカスタマーサポート窓口を設けていない。ゆえに回収を依頼しても、応じてもらうことが困難である可能性が高い。

いくら安くても、使い古したモバイルバッテリーを回収してもらえないとなると、いろいろ困ることになる。購入する前に「古くなったバッテリーを回収してもらえるか?」と尋ねてみることを強くお勧めする次第である。

ただ、一部の家電量販店やリサイクル業者では、メーカーを問わずバッテリーを回収してくれることもある。諦めずに、回収してくれる業者を探すことも重要である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

スマホやノートPCをバッテリー切れの危機から救う! 「モバイルバッテリー」選びで気を付けるべき4つのポイント

スマホやノートPCをバッテリー切れの危機から救う! 「モバイルバッテリー」選びで気を付けるべき4つのポイント

スマホ、タブレットやノートPCをバッテリー切れの機器から救う「モバイルバッテリー」だが、選ぶ際に気を付けるべきポイントが4つある。これから買う人も、既に持っている人も、ぜひ参考にしてほしい。【訂正】 スマホのバッテリー劣化の指標「充電サイクル500回」って結局どういうこと?

スマホのバッテリー劣化の指標「充電サイクル500回」って結局どういうこと?

「バッテリーが劣化するから、スマホの利用限度は2年程度」――こんな話を聞いたことはありませんか。これは、スマホの「充電サイクル」と「500回」という2つのワードが組み合わさって生まれた“通説”です。 「ながら充電」や「100%のまま充電」はNG? スマホのバッテリー寿命を延ばす方法

「ながら充電」や「100%のまま充電」はNG? スマホのバッテリー寿命を延ばす方法

スマートフォンを使う上で「バッテリーの寿命をどれだけ延ばせるか」は重要なポイントだ。充電のタイミングや方法によってはバッテリーを劣化させる恐れがある。少しでもバッテリーの寿命を長くするには、どんなことに注意すればいいのか。4キャリアに聞いた。 スマホが発熱! 「絶対にやってはいけないこと」は?

スマホが発熱! 「絶対にやってはいけないこと」は?

夏も本番を迎えました。外でスマホを使うと、非常に熱くなることもあります。そうなったら、どうすればいいのでしょうか……? 「ながら充電」に注意 携帯市場と電通大がスマホのバッテリー劣化を防ぐ研究

「ながら充電」に注意 携帯市場と電通大がスマホのバッテリー劣化を防ぐ研究

携帯市場は3月30日、電気通信大学と進めている「スマホバッテリー劣化研究プロジェクト」に関する研究結果を発表した。スマートフォンのバッテリー劣化は買い取り価格が下落する要因になる。特に注意したいのが「ながら充電」だ。