「Xperia 1 VII」のカメラやオーディオを速攻レビュー Xperia 1 VIとの違いを検証して分かった“進化”(1/4 ページ)

ソニーと国内キャリアが6月上旬以降に発売する「Xperia 1 VII」。Xperia 1 VII(開発中)の実機に触れる機会を得た。外観を中心に先代「Xperia 1 VI」から何が進化したのかをチェックした。

ソニーと国内キャリアが6月上旬以降に発売する「Xperia 1 VII」。Xperia 1 VII(開発中)の実機に触れる機会を得たので、外観を中心に先代「Xperia 1 VI」から何が進化したのかをチェックした。

Xperia 1 VIIはXperia 1 VIの流れをくむ最新モデルで、語尾のローマ数字を見ても分かるように、1シリーズの7世代目に相当する。この1シリーズはいわば最新の機能やハイスペックを求める人に向けたハイエンドモデルだ。ハイエンドモデルとしては1ランク下の「Xperia 5」シリーズがあるが、性能も価格も1シリーズの方が高く、ソニーの推すクリエイティビティー(創造性)を十分に発揮できる。

動画撮影機能に注力 撮影を完全に「Xperia任せ」に

ソニーが今回力を入れたのは、動画撮影の機能だ。特に、被写体が「左右に寄らずにフレームの中央に位置する」ため、撮影はXperiaに任せて、肉眼で被写体を見れらるのがポイントだという。

確かに、スマートフォンで動画撮影をする際は、被写体にフォーカスが合っているかどうか、被写体を追従しているかどうか、フレームから外れないかどうかなど、さまざまなことに気を配らなければならない。結果として撮影に集中してしまい、思い出の瞬間を肉眼でしっかりと見られない。

そこで、ソニーはAI姿勢推定技術を活用した2つの機能を搭載。1つは、「AIカメラワーク」という機能で、被写体を捉え続けてフレームから外れないようにする。被写体を常に画面の中央に捉え続け、被写体がフレームの端へ寄ったり、フレームから外れたりせずに撮影できる。

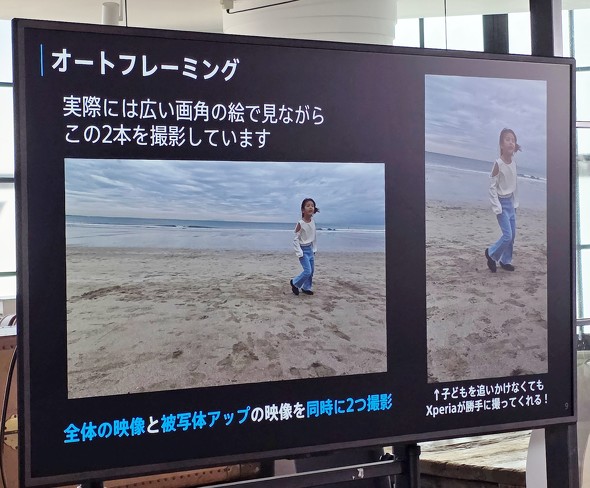

もう1つは「オートフレーミング」という機能で、撮影者がXperiaのカメラを構えているだけで、Xperiaが広い画角の「引きの画」と、被写体をクローズアップする「寄りの画」を同時に記録する。

アウトカメラの構成はXperia 1 VIと同じ 16mmの超広角カメラで接写可能に

続いて、アウトカメラの構成を確認する。Xperia 1 VIIは超広角(16mm/4800万画素/F2.0)、広角(24mm/4800万画素/F1.9)、そして光学ズームに対応した望遠(85-170mm/1200万画素/F2.3-3.5)のトリプル構成だ。

構成としてはXperia 1 VIから大きな進化はないが、3つのカメラのうち、Xperia 1 VIから2.1倍の大型化が施された超広角カメラのセンサーは、1/1.56型のサイズに進化している。ソニーいわく、フルサイズセンサーのカメラに匹敵する描写力を実現しているそうだ。

テレマクロの機能はXperia 1 VIから継承。どちらも85-170mmの間が光学ズーム域となり、最大で7倍の光学ズームが可能だ。テレマクロでの撮影時には最大約2倍となるものの、ひずみをなくして豊かなボケ感を表現できる。被写体から4〜数十cm離れたところからでもきれいに撮影できるため、人やスマートフォンの影の写り込みをなくす。

85-170mmの間が光学ズーム域となり、最大で7倍の光学ズームが可能な点は同じ。この光学ズームを生かして、被写体に近づかずにマクロ撮影が可能なテレマクロ撮影機能も引き続き利用できる。Xperia 1 VIIで撮影した作例(左)は発色がよくXperia 1 VI(右)よりも明るい

Xperia 1 VIIでは超広角カメラでもマクロ撮影が可能となっており、被写体に5cmまで近づいて接写することができる。マクロ撮影は一般的に被写体に寄って撮影する手法のため、超広角カメラでのマクロ撮影機能の方がテレマクロよりもイメージしやすいだろう。しかも、ゆがみを抑えているため、ここにもこだわりが表れている。

超広角カメラでもマクロ撮影を行えるようになった(画像=左)。被写体に5cmまで近づくと自動でオートフォーカスが作動する。Xperia 1 VIでは被写体に近づきすぎるとフォーカスを合わせづらい(画像=右)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

人気なのに「Xperia」のシェアが急落した背景 それでもソニーがスマホをやめないのはなぜ?

人気なのに「Xperia」のシェアが急落した背景 それでもソニーがスマホをやめないのはなぜ?

ソニーの「Xperia」は、日本ではよく知られたスマートフォンのブランド。新しいモデルが出るたびに注目されている。だが、シェアが落ち込んでいるのはなぜだろうか。 「Xperia 1 VII」発表 目玉は被写体を逃さない動画撮影機能、ウォークマンのDNAで高音質化 Geminiや編集マジックにも対応

「Xperia 1 VII」発表 目玉は被写体を逃さない動画撮影機能、ウォークマンのDNAで高音質化 Geminiや編集マジックにも対応

ソニーは5月13日、スマートフォンXperiaのハイエンドモデル「Xperia 1 VII(マーク7)」を発表した。発売時期はキャリアモデルとソニー直販モデルともに6月上旬以降を予定する。ソニーは動画撮影を強化するなど、体験重視のアップデートを図っている。 「Xperia 1 VI」を1カ月使って感じた“変化と進化” これぞ唯一無二のエンタメマシンだ

「Xperia 1 VI」を1カ月使って感じた“変化と進化” これぞ唯一無二のエンタメマシンだ

6月に発売され、話題を集めるソニーの新型スマートフォン「Xperia 1 VI」は、画面性能やアスペクト比の変更をはじめとした従来モデルから”大きな変化”があった機種だ。今回は筆者が発売日に購入してからおおむね1カ月利用し、感じたことをまとめていく。 「Xperia 1 VI」のバッテリーはどれだけ持つのか 耐久テストでXperia 1 Vと比較した結果

「Xperia 1 VI」のバッテリーはどれだけ持つのか 耐久テストでXperia 1 Vと比較した結果

NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクが6月7日に発売した「Xperia 1 VI」。ディスプレイの解像度を先代「Xperia 1 V」の4KからフルHD+へと変更したことで、消費電力量を抑えられたことが進化点の1つだ。電池持ちは実際のところどうなのか? 「Xperia 1 VI」「Xperia 1 V」はどちらが見やすく、持ちやすい? 実機比較で分ったこと

「Xperia 1 VI」「Xperia 1 V」はどちらが見やすく、持ちやすい? 実機比較で分ったこと

6月7日、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクが発売した「Xperia 1 VI」。大きく注目を集めたのはソニー製スマートフォンのハイエンドモデル1シリーズとして初めてアスペクト比が変更になったこと。アプリの表示領域がどのように異なるのか、アスペクト比の変更が持ちやすさにどう影響するのかを実機で検証する。