Next GIGAで学習用端末のOSシェアが大きく変わる? PCメーカーやプラットフォーマーの動き【後編】(1/4 ページ)

いわゆる「GIGAスクール構想」で導入された学習用端末が、2024年度から順次更新(リプレース)される。そこでプラットフォーマーや端末メーカーはいろいろな動きを見せている。その様子を見てみよう。【更新】

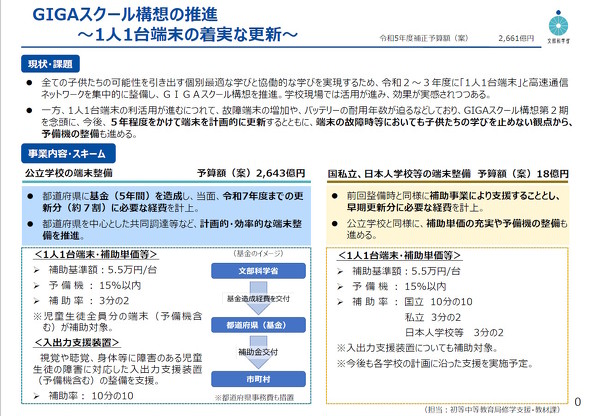

2019年から始まった「GIGAスクール構想」で導入された学習用端末の置き換えが、2024年度から順次始まる。そのことに備えて、文部科学省は2023年度補正予算において、2025年度までに必要な予算措置を行った。この置き換えでは、端末の要件が一部変更された他、公立学校における端末の調達(購入/リース導入)について、原則として都道府県が市町村/特別区(※1)と共同(一括)で行うことを求めている。

(※1)複数の市町村が「一部事務組合」を通して学校を設置している場合は、その一部事務組合も含む(以下同様)

新しい学習用端末の調達がどのように行われるかは、都道府県が設置する「共同調達会議」によって決められる。市町村/特別区が従来使っていた端末(OS)の流れをくんで“現状維持”できるように要件が定められる可能性がある一方で、議論の行方によっては都道府県内で端末(OS)が“統一”される可能性もある。

そのこともあってか、学習用端末のメーカーや、OSを供給するプラットフォーマーは「EDIX東京 2024」を始めとする展示会や、自社主催のイベントなどでアピール合戦を繰り広げている。この記事では、次世代のGIGAスクール構想「Next GIGA」における端末メーカーやOSの動きを見ていこう。

【更新:5月24日18時10分】一部記載を更新しました

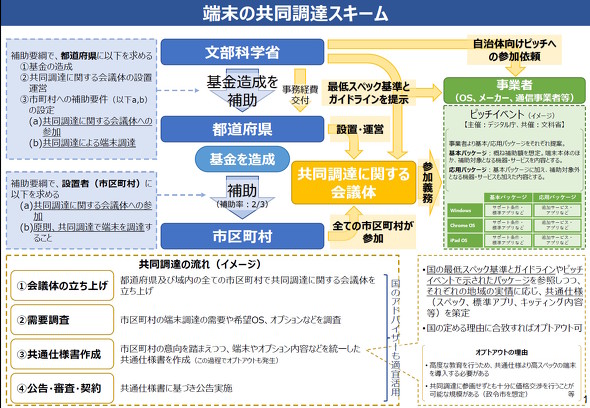

学習用端末の「共同調達」の流れ

端末メーカーやOSの動きを見る前に、都道府県における共同調達会議の流れを簡単に説明する。

公立学校におけるNext GIGA向けの学習用端末の調達は、原則として都道府県が市町村/特別区と共同で行うことになっている。これは主に共同調達によるスケールメリットを追求するためだ。都道府県による共同調達は、基本的に以下の流れで進められる。

- 「共同調達会議」を立ち上げ

・全ての市町村/特別区は、この会議に参加する必要がある - 市町村/特別区にする需要調査を実施

・「必要な端末数」「希望するOS」「付与したいオプション」などを調べる - 共通仕様書を作成

・「調達する端末の仕様」「付けるオプション」の内容を都道府県内でまとめる

・独自に端末など調達したい市町村/特別区は、共同調達から離脱可能 - 仕様書に基づいて調達の公告を実施

・端末の調達については「購入」でも「リース」でも構わない - 公告への応諾者(入札者)の審査を実施

- 落札業者を決定し、契約を締結

上記にもある通り、市町村/特別区は共同調達から離脱できる。ただし、以下のいずれかの条件に当てはまる場合のみとなり、前編でも触れた通り共同調達会議からの離脱はできない。

- 文部科学省が提示する「最低スペック基準」や、都道府県の仕様書を“上回る”スペックの端末を調達したい場合

- 学習課程単位での離脱も可能(※2)

- 都道府県の仕様書を“下回る”スペックの端末を導入したい場合

- ただし、文部科学省の最低スペック基準は満たす必要がある

- 政令指定都市、またはそれと同等の人口規模の市町村

- 人口が50万人以上の「市」であれば、人口を理由とした離脱が可能(※3)

- (2024年度限り)上記に関わらず、離脱せざるを得ない事情がある場合

- 2024年度中に新しい学習用端末の運用を開始する場合を想定

- 都道府県が実施する調達契約が「特定調達契約」(※4)に該当する場合

- 調達年度において、あるOSを使う端末を“唯一”導入することになった場合

- 基本的に、都道府県の仕様書で複数OSの選択肢を用意した場合に備えた条件

- 年度内に“唯一”端末を新規調達する自治体となった場合も該当

(※2)例えば「小学校課程では『都道府県の仕様書通りの端末』を導入し、中学校課程では『仕様書よりも高スペックの端末』を導入する」という市町村/特別区は、中学校課程のみ共同調達から離脱する(小学校課程の分のみ参加する)ことができる

(※3)地方自治法では、政令指定都市の要件を「人口50万人以上」としている。これだけの人口があれば、共同調達に参加しなくてもスケールメリットを生かせるため、オプトアウトを許容したものと思われる

(※4)「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」の第4条に定める調達契約

なお、オプトアウトする際の窓口も都道府県が設けることになるが、共同調達会議を窓口とすることも可能だ。

公立学校におけるNext GIGA向け学習用端末の調達のあらまし。資料にもある通り、市町村/特別区は共同調達からオプトアプト(離脱)することも可能だが、共同調達会議からは離脱できない(出典:内閣官房)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

Next GIGAで何が変わる? 文科省が「学習用端末」の要件や補助スキームの変更などを行った理由【前編】

Next GIGAで何が変わる? 文科省が「学習用端末」の要件や補助スキームの変更などを行った理由【前編】

2019年度に始まった「GIGAスクール構想」で導入された学習用端末が、2024年度から順次更新時期を迎える。そのことを受けて、端末メーカーやプラットフォーマーが置き換えを見越した動きを活発化させている。この記事では、新たな学習用端末の要件と調達方法について見ていきたい。 「GIGA Basic パソコン」と「GIGA Advanced パソコン」って何? 日本マイクロソフトが描く“アフターGIGA”への取り組み

「GIGA Basic パソコン」と「GIGA Advanced パソコン」って何? 日本マイクロソフトが描く“アフターGIGA”への取り組み

GIGAスクール構想に合わせて導入された「学習用端末」が、早い自治体では2024年度からリプレースとなる。そのことを見越して、日本マイクロソフトが「Next GIGAに向けた取り組み」を説明するイベントを開催した。 公立小中学校の「学習用端末」の普及率は? 持ち帰れる? OSは何が優勢? 文科省が実態調査の結果(速報値)を公表

公立小中学校の「学習用端末」の普及率は? 持ち帰れる? OSは何が優勢? 文科省が実態調査の結果(速報値)を公表

文部科学省が、2021年7月末時点における「GIGAスクール構想の実現に向けた端末の利活用等に関する状況」の速報値を公表した。GIGAスクール構想が目指す「1人1台端末」を実現できている自治体は全体の96.1%に達しているが、約1%の自治体は2021年度内の達成が困難な見通しだという。 STEAM教育ってどうなの? マイクラで金融教育?「EDIX 東京 2024」で見た最新事情

STEAM教育ってどうなの? マイクラで金融教育?「EDIX 東京 2024」で見た最新事情

東京と大阪で毎年開催されるEDIX(教育総合展)では、年々STEAM教育に関連した展示が増加し、内容も充実してきている。2024年はどうだったのか、筆者が気になるブースの様子をお伝えする。 日本最大の教育展示会「EDIX 東京」に大盛りランチパック!? GIGAスクール構想のその先を見てきた

日本最大の教育展示会「EDIX 東京」に大盛りランチパック!? GIGAスクール構想のその先を見てきた

5月8日から10日にかけて、東京ビッグサイトで開催されている日本最大級の教育向け展示会「EDIX 東京」。NEXT GIGA(GIGAスクール構想第2フェーズ)に向け、さまざまなソリューションが展示されていた。ここでは先生の業務効率化、児童生徒の学校生活の質を上げるであろうソリューションを紹介する。