Twitterユーザーは自粛にいつ“飽き始めた”のか――データ分析で判明:コロナと世論の関係(1/3 ページ)

政府は6月19日、新型コロナウイルス対策で自粛を求めていた、都道府県をまたぐ移動について全面的に解禁した。外出自粛や休業要請が本格的に解除を迎えている一方、感染対策を継続するための「新しい生活様式」も叫ばれている。

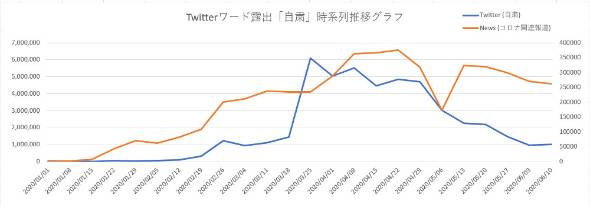

GWごろから「自粛ツイート」急減

緊急事態宣言下で異例なレベルでの在宅勤務や外出自粛が広まった今回のコロナ禍。反面、ゴールデンウイーク(GW)前後ごろには「自粛疲れ・飽き」が広がっている懸念も指摘されていた。経済停滞の側面もあり一概に「自粛=善」とは言えないものの、今後も感染第2波が起きる可能性も考えると、生活者の自粛に対する関心や注意がある程度維持されていたかどうかは、重要なポイントと言える。

そこで、Twitter上で「自粛」がつぶやかれた量の推移をコロナ禍前からグラフ化し、「自粛への関心」がどう変動したかを分析。結果、こうした「自粛世論」が“早めに冷めていた”実態が明らかになった。

今回は、企業向けのSNSデータ解析・炎上対策を専門とするエノルメ(東京・千代田)社長の武田直樹氏に分析してもらった。1〜6月にかけて、Twitter上で「自粛」という言葉を含むツイート数の変化を7日間ごとにまとめてグラフ化した。加えて、影響を強く与えていると思われる「コロナ報道」量も算出するため、「コロナ」という言葉が本文に入ったネット上のニュース記事数についても算出した。

見えてきたのは、緊急事態宣言が全国でまだ続いていた時期に、自粛の話題についての急激な盛り下がりが起きていたという事実だ。

「自粛系」ツイート量が最大に達したのは、東京都が週末の外出自粛を要請したタイミングに当たる「3月25日〜31日」分で約600万件に上った。その後は緩やかに上下しつつ推移していたが、GWを経た「5月6日〜12日」分は約300万件と、直前の7日間より約170万件も急減している。

分析を担当した武田氏は「データを細かく見ると、GW初日ごろから自粛という話題の量がTwitter上で(大きく)落ちる傾向にある。やはりこのタイミングでTwitterユーザーの中では、自粛への印象が薄れてきていたと言える」と分析する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング