新卒の初任給バブル、割を食うのはどの世代か?(2/2 ページ)

割りを食うのは管理職になっていない中高年

中高年層でも課長以上の管理職か非管理者かによって待遇は異なります。企業の賃金テーブルを作る際、管理職の賃金は一般社員の1.5倍以上などに設定するのが定石です。管理職になれば、残業手当が支給されなくなりますし、一般社員よりも良い待遇にしないと管理職を目指す人がいなくなってしまうからです。

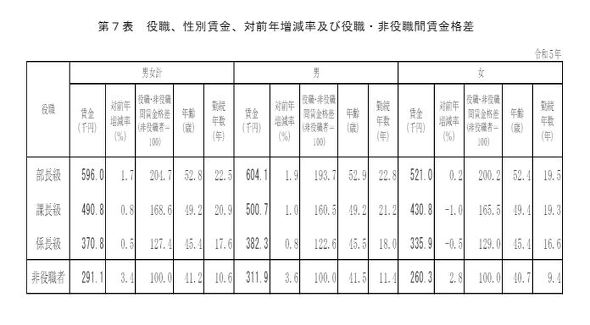

したがって各企業とも管理職の待遇をアップする企業は多いです。厚生労働省が集計した令和5年度の「賃金構造基本統計調査」によれば、男性の部長職で1.9%、課長職では1.0%、前年度と比較して増えています。それに対して賃上げの波から取り残されるのが、管理職になっていない中高年の労働者です。

残業時間の減少により年収が下がる人も

さらに中高年層にとって残業時間が減るという厳しい状況があります。「課長になって残業代が支給されなくなったので年収が下がった」という状況です。

一般的に係長までは残業代がつくが、課長になれば支給されなくなる企業が多いです。残業代のほうが基本給の昇給分や課長手当を上回っているため、そのような現象が起きました。

しかし働き方改革以降、大企業を中心に残業時間の抑制に取り組んでおり、36協定で取り決めた月30時間または45時間という時間を超えいなように各社が励んでいます。残業代によって給与を底上げしていた非管理職の人たちの中には、以前よりも年収が下がってしまう人もいるかもしれません。

若手社員には喜ばしいことだが

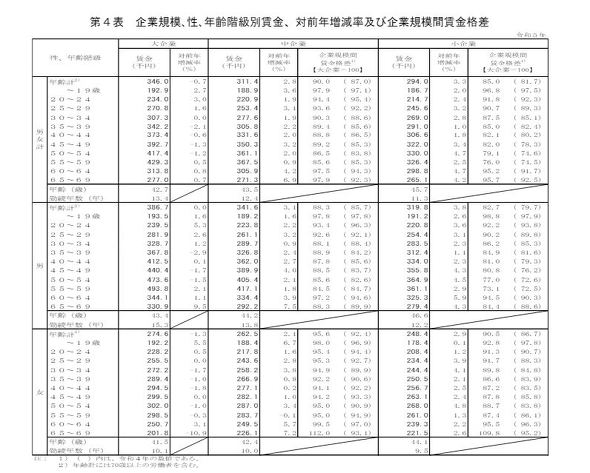

実際、令和5年度の「賃金構造基本統計調査」の企業規模、年齢階級別賃金(男性)を見てみると、大企業に勤務する35〜54歳の賃金のみが前年度と比べて下がっているか横ばいになっています。

新卒者の初任給の引き上げに伴い、今後は20代社員と中高年層の賃金の差は少なくなっていくでしょう。年功序列の賃金制度によって賃金を抑制されていた若手社員にとっては朗報でしょうが、社会全体としては問題があります。

子どもの教育にお金のかかかる中高年世代の給与が、課長や部長に昇進しない限り、上がらないとしたら、少子化に拍車がかかるからです。そもそも結婚のハードルが上がり、婚姻数が減少すれば、子育てのための助成施策を国が打ち出してもそれを享受できる人は限られてきます。

こうした問題を解決する方法の一つとして副業の推進が挙げられます。徐々に市民権を得始めましたが、依然として認めていない企業もあり、規制を緩めるなどの方向で検討する必要があります。また、本業以外にも他の会社に雇用される形態を作り出すためには、現行法の見直しも視野に入るでしょう。例えば、副業人材を雇用する企業については、残業代の支払いに関する労働時間の通算のルールを廃止するのも、一つの手になり得るかもしれません。

大企業では、役職ポストが限られているがゆえに管理職に就けない人もいるでしょう。そういった技術を持ったビジネスパーソンが副業として中小企業で働くといった選択肢も考えられます。スキル不足や人材不足に悩む中小企業の課題解決につながる可能性も期待できるでしょう。

もちろん、労働時間の増加による健康面に配慮しなければならないという課題はありますが、それ以上の効果は期待できそうです。

関連記事

「転職エージェントの倒産」が急増 人手不足なのに“4年で4倍”に、なぜ?

「転職エージェントの倒産」が急増 人手不足なのに“4年で4倍”に、なぜ?

コロナ禍前の2019年と比べ、23年の転職エージェントの倒産数は4倍に跳ね上がりました。各社、人手不足を嘆いているのに、なぜなのでしょうか? 【法改正】4月から「雇用契約書」が変わる 企業がすべき対策は?

【法改正】4月から「雇用契約書」が変わる 企業がすべき対策は?

4月から「雇用契約書」が変わります。労働条件の明示ルールが変更されます。企業はもちろん、求職者も注意する必要があります。どのような対策を取るべきでしょうか? 定年後の嘱託社員、最低賃金での雇用はアリなのか?

定年後の嘱託社員、最低賃金での雇用はアリなのか?

60歳の定年後に社員を再雇用する場合、給与はどれくらい支給すべきでしょうか? 6割程度が一般的と聞きましたが、最低賃金での雇用もアリなのでしょうか? 「年収106万円の壁」の助成金 首都圏企業の反応が薄い意外な理由

「年収106万円の壁」の助成金 首都圏企業の反応が薄い意外な理由

新入社員にさせがちな「30分前出社」実は問題アリ? 知っておくべき労働時間管理の基本

新入社員にさせがちな「30分前出社」実は問題アリ? 知っておくべき労働時間管理の基本

新入社員が入社してきてから約1カ月がたちました。彼らにさせてしまいがちな「30分前出社」や「昼休みの電話番」など実は問題になる労働時間管理の基本について解説します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング