令和になっても「パワハラが引き起こす悲しい事件」が減らない、4つの理由:働き方の「今」を知る(4/4 ページ)

パワハラ被害が発生し、表沙汰になった際の「責任とリスク」

あなたが知らないうちに、あなたの会社でもパワハラ被害が発生しているかもしれない。ここで被害者が声を上げ、自社内でパワハラが起きたことが公になった場合、いったい組織はどのようなリスクにさらされるのだろうか。

まず使用者である会社は、「法的責任」と「行政責任」を負うことになる。

不法行為責任

使用者は、労働者が職務遂行中に第三者に損害を与えた場合、使用者責任として損害賠償責任を負う(民法715条)。

債務不履行責任

使用者は労働者の安全に配慮する義務を負っている(労働契約法5条)。パワハラの発生は職場の安全配慮義務に違反したものとして、債務不履行責任(民法415条)を問われる場合がある。

行政責任

パワハラ防止法に則り、事業主が労働局から助言、指導、勧告といった行政指導を受ける可能性がある。

さらにパワハラ加害者は、「刑事責任」と「懲戒リスク」を負う。

刑事責任

加害内容に応じて「傷害罪」(刑法204条)や「暴行罪」(刑法208条)、「脅迫罪」(刑法222条)、「名誉毀損罪」(刑法230条)「侮辱罪」(刑法231条)などが成立する可能性がある。

懲戒リスク

ハラスメント加害者として、就業規則に則って戒告、譴責、訓告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などの懲戒処分を受ける可能性がある。少なくとも、組織内で居場所を失うことになりかねない。

これら以外にも、企業活動にネガティブインパクトを与えるリスクは多々存在する。

職場環境悪化リスク

従業員がパワハラ行為を直接受けることによる被害が甚大なのはもちろんだが、周囲のメンバーがパワハラ行為を目の当たりにしたり、組織上層部が事態を解決しようとしなかったりすれば、メンバーは組織のコンプライアンス意識の低さや自浄作用のなさに愛想を尽かし、モチベーションは当然低下する。必然的に作業ミスが増え、生産性も低下、鬱病罹患者や休職者、退職者も増加し、業績にも大きなネガティブインパクトを与えることになるだろう。

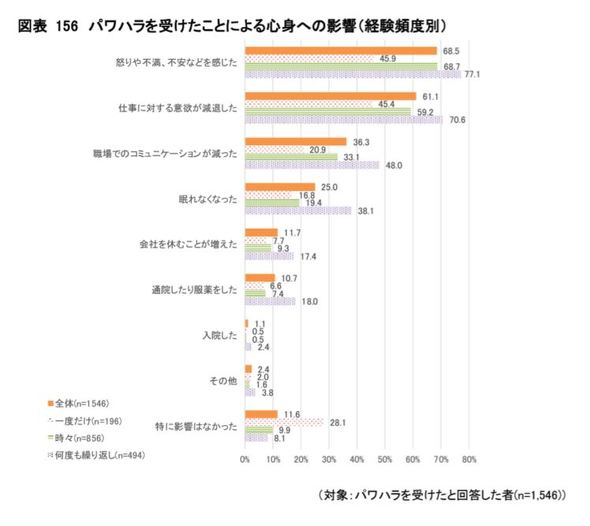

実際、厚生労働省の調査によると、職場内でパワハラ被害に遭った従業員の多くが「怒りや不満、不安などを感じた」「仕事に対する意欲が減退した」「眠れなくなった」「会社を休むことが増えた」といった、ネガティブな影響を申告している。

レピュテーション(評判)リスク

パワハラが行政指導や社名公開、訴訟、マスコミ報道などへと発展した場合は、SNSや会社口コミサイトなどを通して「あの会社はパワハラが横行するブラック企業らしい」とのネガティブな情報が急速に拡散する。結果として「炎上」や「風評被害」などのレピュテーション(評判)リスクに直結し、求人募集や取引先拡大において悪影響を及ぼす。最悪の場合、現行の取引先からも「コンプライアンス体制が整備されていない未熟な会社」と評価され、取引が打ち切られることにもなり得る。

ネットが発達した昨今においては、特にレピュテーションリスクによる企業の社会的イメージ悪化は、もう取り返しのつかない事態となるだろう。ただでさえ人手不足が叫ばれる昨今、いくら知名度がある会社であっても、パワハラ発生企業は労働環境が劣悪と映り、積極的な忌避要因となりかねない。そもそもパワハラを発生させないよう、日々の地道な取り組みが求められる。

熱心な指導とパワハラの違いは?

記事の後編(5月31日公開)では、熱心な指導とパワハラの境界線があいまいで不安を覚える人に向けて、その具体的な違いや、指導をパワハラだと受け取られないために気を付けるべきポイントを解説する。

著者プロフィール・新田龍(にったりょう)

働き方改革総合研究所株式会社 代表取締役

早稲田大学卒業後、複数の上場企業で事業企画、営業管理職、コンサルタント、人事採用担当職などを歴任。2007年、働き方改革総合研究所株式会社設立。「労働環境改善による業績および従業員エンゲージメント向上支援」「ビジネスと労務関連のトラブル解決支援」「炎上予防とレピュテーション改善支援」を手掛ける。各種メディアで労働問題、ハラスメント、炎上トラブルについてコメント。厚生労働省ハラスメント対策企画委員。

著書に『ワタミの失敗〜「善意の会社」がブラック企業と呼ばれた構造』(KADOKAWA)、『問題社員の正しい辞めさせ方』(リチェンジ)他多数。最新刊『炎上回避マニュアル』(徳間書店)、最新監修書『令和版 新社会人が本当に知りたいビジネスマナー大全』(KADOKAWA)発売中。

11月22日に新刊『「部下の気持ちがわからない」と思ったら読む本』(ハーパーコリンズ・ジャパン)発売。

関連記事

「あの頃、必死で働いたから今がある」「今の若者はヌルい」と考える上司へ

「あの頃、必死で働いたから今がある」「今の若者はヌルい」と考える上司へ

働き方改革が進む一方で「とはいえ、ハードワークで成長してきた」「今の若者はヌルい」と考えたことがある人が多いのではないだろうか。変わりゆく働き方の中で、上司や経営者はこのギャップをどのように捉えてマネジメントすべきなのか。 そして若手は無能になった 「パワハラ認定」を恐れる上司の罪

そして若手は無能になった 「パワハラ認定」を恐れる上司の罪

ハラスメント防止の機運が高まり続けている中、部下のことを「叱れない」「誘えない」「コミュニケーションが十分取れない」という上司が大量に発生し、部下の成長が阻害されてしまっている。 「上司を選べる制度」導入でどんな効果が? 社長も“想定外”だった職場の変化

「上司を選べる制度」導入でどんな効果が? 社長も“想定外”だった職場の変化

札幌市のある企業は2019年から、部下が好きな上司を選べる「上司選択制度」を導入した。その結果、離職率の低下だけでなく、社長自身も思いもしなかった効果が職場に生まれたという。一体、どんな変化があったのか――。 1on1は「今のやり方が正解」と考える上司、疲弊する部下 両者の溝は、なぜ生まれるのか

1on1は「今のやり方が正解」と考える上司、疲弊する部下 両者の溝は、なぜ生まれるのか

「投げかけた質問に、部下が全部答えてくれた」「部下の話をしっかり聴けた」――終わったばかりの1on1ミーティングを振り返り、こうした理由で満足を覚えたことはないだろうか。ドキッとした上司の皆さんは、自己評価の高さに反して、実は「効果的な1on1」を実施できていない可能性がある。 管理職は「感情労働」 反発する部下やプレッシャーをかける上司と、どう戦う?

管理職は「感情労働」 反発する部下やプレッシャーをかける上司と、どう戦う?

業務量の増加や世代間ギャップなど、管理職の悩みは尽きない。生き残りに必死でプレッシャーをかけてくる上司や経営層と、労働環境に不満をため込む部下に挟まれ、現場で孤軍奮闘する。そんな現実の中、管理職はどのように自分の仕事をとらえ、働くべきなのか──?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング