令和になっても「パワハラが引き起こす悲しい事件」が減らない、4つの理由:働き方の「今」を知る(2/4 ページ)

いまだにパワハラがなくならない理由とは

これほどまでにパワハラが問題視され、防止措置を義務化する法律まで制定されているにも関わらず、パワハラ被害は減るどころか増加している。では、なぜパワハラはなくならないのだろうか。筆者に寄せられた被害相談やトラブル解決依頼のケースは、大きく4つの理由に分類できる。それぞれについて説明していこう。

(1)加害者、被害者ともに、何がパワハラに該当するのか知らない

ハラスメントについて教わった機会がなく「そもそもどんな言動や行動がハラスメントに当たるのかを知らない」のであれば、加害者も被害者もいつまでも無自覚のままだろう。

また、「パワハラ=問題行為」程度までは認識している人が多いだろうが「悪質な場合は刑事罰を受け、損害賠償が発生し、加害者のみならず組織の評判を大きく低下させるリスクがある」というところまではまだまだ自分ごととして認識できていないのではないだろうか。

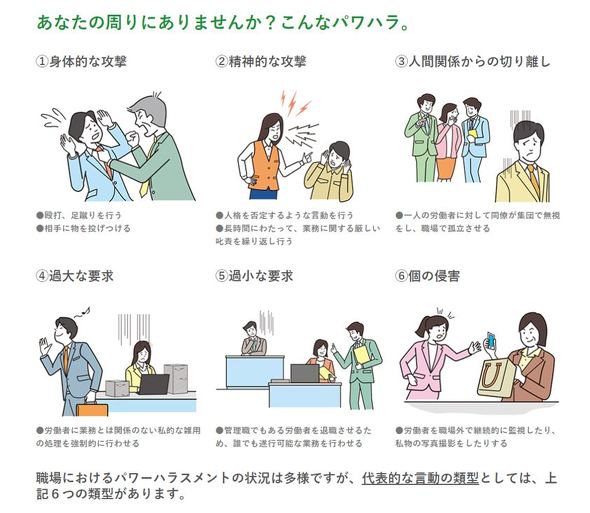

<参照>厚生労働省におけるパワハラの定義

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為

「たまに厳しい言葉を使うこともあるが、あくまで指導の一環だ! 断じてパワハラではない!」と言い切る人もいるが、それが正当な理由がある叱責の場合であっても「大声で怒鳴りつける」「多数の面前での見せしめ・懲罰的な公開叱責」など、方法を間違えば違法性が生じることを忘れてはいけない。

ちなみに、殴る・蹴るなど身体的な攻撃をした場合、刑事事件として「傷害罪」(刑法204条)や「暴行罪」(刑法208条)が成立する可能性がある。最高刑は懲役15年だ。

言葉だけの場合でも「殺すぞ!」「契約とれるまで帰ってくるな!」「目標未達ならボーナスゼロだ!」といったように相手を畏怖させることを言えば「脅迫罪」(刑法222条)、「前の会社は○○で辞めたくせに!」とか「不倫をバラすぞ!」などと公然と具体的な事実を示して相手の名誉を傷つけたら「名誉毀損罪」(刑法230条)だ。

その場合、事実が嘘か本当であるかは関係ない。そして、事実を示さずとも「バカ!」「給料泥棒!」「ダメ社員!」などと公然と汚い言葉でののしった場合は「侮辱罪」(刑法231条)が該当する可能性がある。

その他にも民事上では「会社が職場環境を整える義務を果たさなかった」ということで「職場環境配慮義務違反」、そして「使用者責任」を問われ、損害賠償を請求されることもあるのだ。

関連記事

「あの頃、必死で働いたから今がある」「今の若者はヌルい」と考える上司へ

「あの頃、必死で働いたから今がある」「今の若者はヌルい」と考える上司へ

働き方改革が進む一方で「とはいえ、ハードワークで成長してきた」「今の若者はヌルい」と考えたことがある人が多いのではないだろうか。変わりゆく働き方の中で、上司や経営者はこのギャップをどのように捉えてマネジメントすべきなのか。 そして若手は無能になった 「パワハラ認定」を恐れる上司の罪

そして若手は無能になった 「パワハラ認定」を恐れる上司の罪

ハラスメント防止の機運が高まり続けている中、部下のことを「叱れない」「誘えない」「コミュニケーションが十分取れない」という上司が大量に発生し、部下の成長が阻害されてしまっている。 「上司を選べる制度」導入でどんな効果が? 社長も“想定外”だった職場の変化

「上司を選べる制度」導入でどんな効果が? 社長も“想定外”だった職場の変化

札幌市のある企業は2019年から、部下が好きな上司を選べる「上司選択制度」を導入した。その結果、離職率の低下だけでなく、社長自身も思いもしなかった効果が職場に生まれたという。一体、どんな変化があったのか――。 1on1は「今のやり方が正解」と考える上司、疲弊する部下 両者の溝は、なぜ生まれるのか

1on1は「今のやり方が正解」と考える上司、疲弊する部下 両者の溝は、なぜ生まれるのか

「投げかけた質問に、部下が全部答えてくれた」「部下の話をしっかり聴けた」――終わったばかりの1on1ミーティングを振り返り、こうした理由で満足を覚えたことはないだろうか。ドキッとした上司の皆さんは、自己評価の高さに反して、実は「効果的な1on1」を実施できていない可能性がある。 管理職は「感情労働」 反発する部下やプレッシャーをかける上司と、どう戦う?

管理職は「感情労働」 反発する部下やプレッシャーをかける上司と、どう戦う?

業務量の増加や世代間ギャップなど、管理職の悩みは尽きない。生き残りに必死でプレッシャーをかけてくる上司や経営層と、労働環境に不満をため込む部下に挟まれ、現場で孤軍奮闘する。そんな現実の中、管理職はどのように自分の仕事をとらえ、働くべきなのか──?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング