熱心な指導とパワハラの境界線が「正直分からない」と悩む上司へ:働き方の「今」を知る(1/2 ページ)

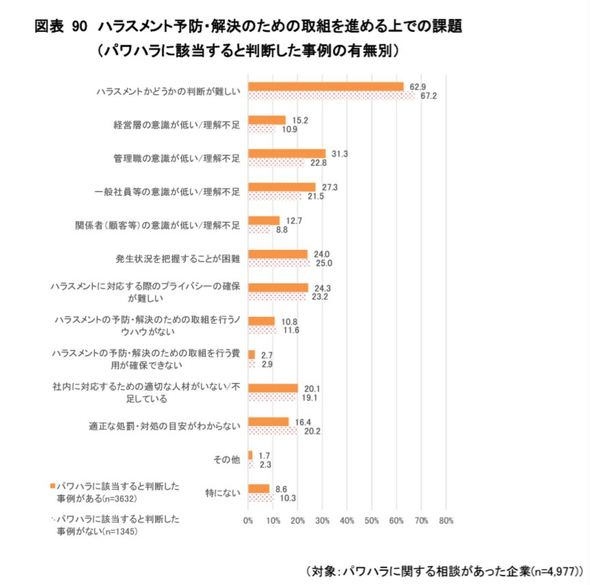

「ハラスメントかどうかの判断が難しい」――厚生労働省の職場のハラスメントに関する実態調査で、ハラスメント予防の取り組みを進める際の課題として最も多く回答を集め、6割以上が当てはまるとしたのがこの項目だ。

自分が若手だった時代では当たり前だった指導が今はハラスメントになりかねない。そんな状況に、マネジメントの難しさや居心地の悪さを感じる人も少なくないのではないだろうか。

「熱心な指導」と「パワハラ」の根本的な違いは?

パワハラと業務上の命令・指導の境界線は、指導する側にとっても、指導される側にとっても確かに難しいものだ。組織文化や、相手との個別の関係性によっても許容される範囲が異なることもあるだろう。

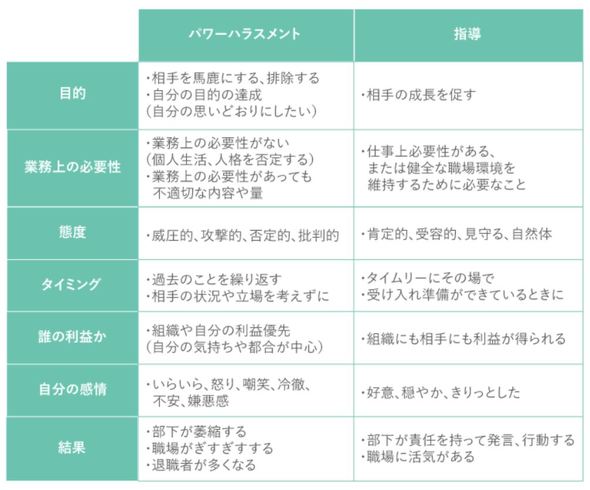

画一的な線引きは困難ではあるが、人事院発行による「パワー・ハラスメント防止ハンドブック」では、コミュニケーションの「目的」「業務上の必要性」「態度」「タイミング」「誰の利益か」「感情」「結果」という切り口から、パワハラと指導の違いを説明しているのでご参照いただきたい。概要としては、次のようにまとめられるだろう。

(1)接し方のポイント

いくら「相手のためを思った指導」であっても、相手を自分の思い通りにコントロールしようすることや、自分の感情を優先して、威圧的、批判的に接することはNG。相手が萎縮したり、職場の雰囲気が悪くなったりして、ネガティブな結果につながってしまう。あくまで相手の都合や気持ちに配慮し、寛容的、肯定的に接することを心掛けるべきだ。

(2)業務の質や量のポイント

パワハラの定義に立ち返っても、「業務上の必要性があるか否か」は重要な判断ポイントとなる。そもそも相手が業務上の必要性自体を充分に理解できていないがゆえに、指導する側の要求や質、量を負担と感じてしまうことになるのだ。

従って、指導する側はまず指導の必要性を説くところから始まり、相手への要求の最終目的や結果を示しながら向き合うという大局的な視座が必要となる。その上で、指導の内容や量についても、相手にとって過度な負担となっていないかを確認しながら、適宜調整を重ねていくことが必要だ。

(3)頻度やタイミングのポイント

パワハラがセクハラと異なるところは、「一発NG」ではなく、継続性が問題視される点にある。従って、相手の状況や立場を考慮しないまま「執拗に」「長時間、期間にわたって」「繰り返し」行われることが不適切となるため、指導するにしても叱責するにしても、相手が受け容れられる限度を超過していないか、また適切なタイミングか否かを意識しつつ、バランスをとりながら行わなければならない。

関連記事

令和になっても「パワハラが引き起こす悲しい事件」が減らない、4つの理由

令和になっても「パワハラが引き起こす悲しい事件」が減らない、4つの理由

パワハラが引き起こす悲しい事件がたびたび報道される。実際、厚生労働省の発表によるとパワハラ相談件数は年々増加している。組織を取り巻く課題を4つに分けて考察する。 「あの頃、必死で働いたから今がある」「今の若者はヌルい」と考える上司へ

「あの頃、必死で働いたから今がある」「今の若者はヌルい」と考える上司へ

働き方改革が進む一方で「とはいえ、ハードワークで成長してきた」「今の若者はヌルい」と考えたことがある人が多いのではないだろうか。変わりゆく働き方の中で、上司や経営者はこのギャップをどのように捉えてマネジメントすべきなのか。 そして若手は無能になった 「パワハラ認定」を恐れる上司の罪

そして若手は無能になった 「パワハラ認定」を恐れる上司の罪

ハラスメント防止の機運が高まり続けている中、部下のことを「叱れない」「誘えない」「コミュニケーションが十分取れない」という上司が大量に発生し、部下の成長が阻害されてしまっている。 「上司を選べる制度」導入でどんな効果が? 社長も“想定外”だった職場の変化

「上司を選べる制度」導入でどんな効果が? 社長も“想定外”だった職場の変化

札幌市のある企業は2019年から、部下が好きな上司を選べる「上司選択制度」を導入した。その結果、離職率の低下だけでなく、社長自身も思いもしなかった効果が職場に生まれたという。一体、どんな変化があったのか――。 1on1は「今のやり方が正解」と考える上司、疲弊する部下 両者の溝は、なぜ生まれるのか

1on1は「今のやり方が正解」と考える上司、疲弊する部下 両者の溝は、なぜ生まれるのか

「投げかけた質問に、部下が全部答えてくれた」「部下の話をしっかり聴けた」――終わったばかりの1on1ミーティングを振り返り、こうした理由で満足を覚えたことはないだろうか。ドキッとした上司の皆さんは、自己評価の高さに反して、実は「効果的な1on1」を実施できていない可能性がある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング