生成AIを使った「ウイルス作成事件」も発生 米サイバーセキュリティ企業の打ち手は?(1/2 ページ)

【注目】ITmedia デジタル戦略EXPO 2024夏 開催決定!

生成AIでデジタル戦略はこう変わる AI研究者が語る「一歩先の未来」

【開催期間】2024年7月9日(火)〜7月28日(日)

【視聴】無料

【視聴方法】こちらより事前登録

【概要】元・東京大学松尾研究室、今井翔太氏が登壇。

生成AIは人類史上最大級の技術革命である。ただし現状、生成AI技術のあまりの発展の速さは、むしろ企業での活用を妨げている感すらある。AI研究者の視点から語る、生成AI×デジタル戦略の未来とは――。

「ランサムウェア(身代金要求型ウイルス)で金を稼ぎたかった。AIに聞けば何でもできると思った」

読売新聞は5月28日、インターネット上で公開されている対話型生成AIを悪用して身代金を要求するために使うコンピュータウイルスを作成した男が逮捕されたことを報じた。十分なプログラミング技術がなくても生成AIを悪用することによってウイルスを作れるところまできている。それだけサイバー空間での犯罪が身近なものになっているのだ。

AIを活用したサイバー攻撃対策プラットフォーム「Cybereason」を40カ国・地域以上で提供している米Cybereason社によれば、深刻化するサイバー攻撃は39秒に1回起こり、実に330億レコードのデータが侵害されているという。同社の日本法人であるサイバーリーズンのエリック・ネイゲル社長に、サイバーセキュリティの現状と、日本での事業展開について聞いた。

ソフトバンクが日本支社設立に関与

サイバーリーズンは3月、サイバーセキュリティの新製品「Cybereason SDR」を発表した。深刻化する現状に対処すべく開発したものだ。

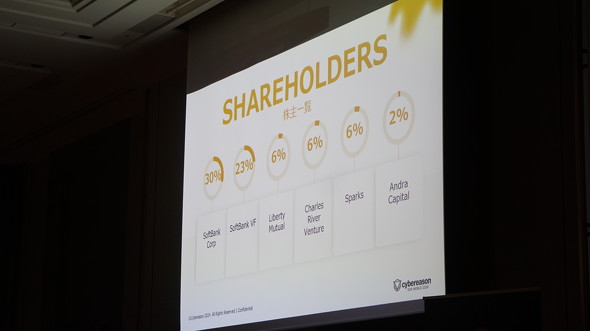

Cybereason社は2012年に設立され、英国、シンガポールなどに拠点を持つ。日本のサイバーリーズン社は2016年にソフトバンクと共同で設立。同社がサイバーリーズン株式の30%を保有するなど日本と関係が深い。

2023年のサイバーリーズンの日本市場の売り上げは、CAGR(年平均成長率)が36%と高い伸びを続けている。契約企業も数百社から千数百社に増加した。

全世界の従業員数のうち、3分の1がエンジニアか研究開発に携わっている。別の3分の1は営業とマーケティングで、全体の約10%はSOC(情報システムへの脅威を監視したり分析したりして対応策を提示する専門組織)に関連するセキュリティのアナリストだ。残りが財務などの管理部門で働く。

「日本の従業員数は約250人で、SOCのメンバーが50人います。残った人員の中で、営業とマーケティング、カスタマーサクセスやプロダクトエンジニア、管理部門がそれぞれ3分の1ずつとなっています」(ネイゲル社長)

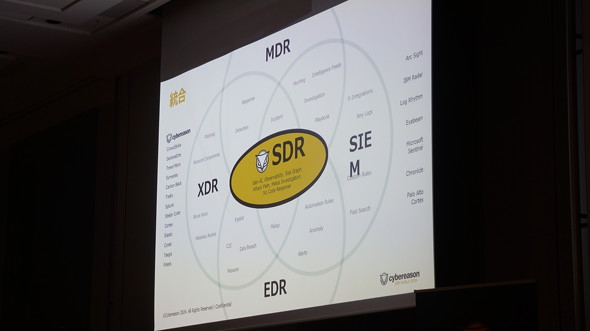

同社が日本市場で強みを発揮しているのが「EDR」というセキュリティ技術だ。これは組織内ネットワークに接続されているエンドポイントのテレメトリー(対象から離れた地点で観測する遠隔測定法)を収集し、解析サーバで相関解析。その中で不審な挙動やサイバー攻撃を検知して、管理者に通知するものだ。

2019年以降は「EDR市場占有率」で5年連続1位、「次世代エンドポイントプロテクションプラットフォーム出荷金額」で6年連続1位を獲得した。マーケットシェア1位を獲得したことが5回あり、存在感を放つ。

他には、脅威の特定と監視・対処・影響を低減させる「MDR」や、インシデントの監視と対処の両方を実行する「XDR」などのセキュリティ製品やサービスを提供している。

サイバー犯罪は年々、巧妙になっていて、セキュリティのさらなる進化が求められている。そこで、これまで提供してきたサービスを全て組み合わせたのが新製品の「SDR」だ。

日本の成功をAPACへ

「サイバーリーズンにとって日本市場は最重要の市場で、ホームグラウンドと言っていいと思います。日本での成功をアジア27の国・地域に輸出し、展開するのが私のミッションです。特に日本、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピンの7カ国にフォーカスしています。もちろん、今後も日本におけるナンバーワンは堅持していきます」

日本市場は、売り上げ全体の大きなシェアを占める重要なマーケットなのだ。中でも最近の特徴として、中小企業の意識の高まりがあると話す。

「日本に会社を設立したころの売り上げの中心は、大手企業からのものでした。現在は中小が急成長しています。製品を買うだけではなく、購入者の95%がそれに付随する何らかのサービスも合わせて購入している点に特徴があります。求めるサービスもハイレベルです。日本企業は、サイバー攻撃への危険性の高まりを感じ、防御が必要だと認識しているのだと思います」

生成AIへのニーズの高まりなども相まって、市場では自社管理であるオンプレミス型からクラウド型にサービスが徐々に変わっているように見える。ネイゲル社長は「同意できるところと、同意できないところがあります」と答えた。

「もちろん私たちはクラウドファーストです。一方で当社はEDRでは世界で最良のオンプレミスの製品を扱っていて、多くの政府機関に採用され、今でも成長しています。政府関係や重要インフラに関しては、今後もクラウド化しないケースが多いと考えます」

GDPR(EU一般データ保護規則)の他、データを国内にとどめる「データ主権」の問題も顕在化している。自社のデータを公開したくないという状況が生まれているため、企業の需要は決してクラウド一辺倒ではなく、オンプレミス、もしくはクラウドとのハイブリッドなど多彩なのだ。

「サーバを置いた国の政府からアクセスすることを求められることもあります。その可能性を考えると、クラウド化できない部分があるのです。最近、契約した台湾企業からは、オンプレミスとクラウドのハイブリッドで対応してほしいという要望を受けました」

関連記事

「ITの多重下請け構造は最悪」 エンジニアの“報酬中抜き”が許せないと考えた理由

「ITの多重下請け構造は最悪」 エンジニアの“報酬中抜き”が許せないと考えた理由

PE-BANKは日本でフリーランスの働き方が一般的ではない時代から、ITフリーランスエンジニアの働き方を支援するエージェント事業に取り組んできた。今回、所属するエンジニアのキャリア自律を支援する福利厚生サービス「Pe-BANKカレッジ」の提供を始めた。その理由を社長に聞いた。 IT業界の「多重下請け地獄」が横行し続ける真の理由

IT業界の「多重下請け地獄」が横行し続ける真の理由

IT業界の多重下請け構造にはさまざまな問題があるとして、構造改革に取り組んでいるのが情報戦略テクノロジーだ。ソフトウェアの開発において、1次請けから3次請けまでのビジネスを経験してキャリアを築いてきた高井淳社長に日本のIT業界の課題と、同社が取り組む改革について前後編の2回にわたって聞いた。前編ではソフトウェア業界やシステム開発の問題点について聞いた。 日本オラクル社長が明かす「災害時バックアップの課題」 24年は“復旧力”が試される

日本オラクル社長が明かす「災害時バックアップの課題」 24年は“復旧力”が試される

日本オラクルは24年を「エンタープライズの生成AI元年」としている。同社の三澤智光社長にインタビューすると、災害時のバックアップなどセキュリティ分野での日本企業の課題を語った。 社員のメールもSlackも「AI監視」 不正横行を防ぐ“最強のツール“とは?

社員のメールもSlackも「AI監視」 不正横行を防ぐ“最強のツール“とは?

ビジネスコミュニケーション上の不正を、AIの技術によってリアルタイムで監視するサービスを提供している企業が、米ニューヨークに本社を置くビヘイボックス。創業者に、高い精度での監視を実現する戦略と、経営者によるリスク把握の重要性を聞いた。 サイバーセキュリティの優先度が低い日本の経営層 「クラウド移行」の課題は?

サイバーセキュリティの優先度が低い日本の経営層 「クラウド移行」の課題は?

なぜ企業が今、サイバーセキュリティ対策をする必要があるのか。サイバーセキュリティクラウドの小池敏弘社長兼CEOに、安全なサイバー空間をいかにして創出していくかを聞いた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング