タイミー社の躍進、背景に「短期派遣業の意外なルール」 ただの人材派遣とどう違う?:700万ユーザー超

スポットワーカー(スキマバイト)サービスを提供するタイミー(東京都港区)が7月26日、グロース市場に上場しました。公開価格ベースでの時価総額は1379億円。弱冠27歳の小川嶺代表取締役CEOが率いる同社の躍進は、メディアでも頻繁に取り上げられていまます。

同社のスポットワーカーと求人企業をマッチングするサービス「タイミー」は、両者のニーズを満たす、時代の流れに合ったものです。この度の上場は日本の労働市場の活性化に同社が貢献していることを示唆しています。

しかし、考えてみるとタイミーと類似するサービスはこれまでにもありました。「短期派遣」です。なぜ、短期派遣はタイミーの代わりになれなかったのか? 同社の成功について、現行の制度や労働基準法の観点から分かりやすく解説します。

ユーザー数700万人超 幅広い世代のニーズに合致

スポットワーカーとは、好きな時間・場所・職種を選び、求人企業との条件と合致した場合、短時間もしくは短期間働く人を指します。日本の労働人口は右肩下がりを続けており、多くの業界が人手不足に苦しんでいます。特に飲食業や宿泊業など、忙しさに波のある業界はスポットワークとの相性がよいでしょう。

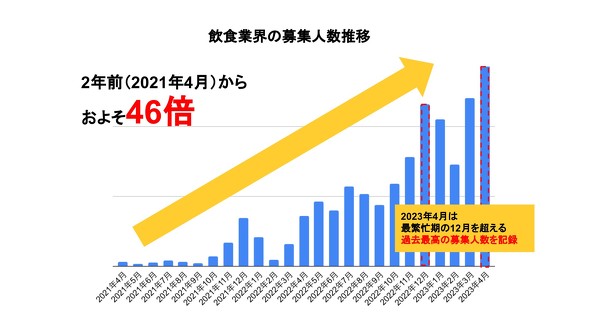

実際タイミーは、飲食業において2023年4月時点で、最繁忙期(12月)を超える過去最高の募集人数を記録したと発表。2021年と比較すると、レストラン業種は約56倍、居酒屋業種は約37倍と大幅増となっています。

労働者ニーズにも合致しているようです。面接・履歴書なしで働ける手軽さから、若年層から年配層まで幅広い層が利用しています。最近はその中でも55歳以上のシニア・プレシニア世代の利用も増えてきているといいます。

メルカリやリクルートなど同様のサービスを提供している事業者はいますが、その中での最大手がタイミー社です。ユーザー数は770万人(2024年4月時点)を超えています(日本経済新聞「タイミー上場、海外投資家を開拓 安定株主増やし成長へ」より)。

ただの人材派遣業とタイミーが「大きく異なる」点は?

同社が提供するサービスは、ワーカーを斡旋(あっせん)する点が人材派遣と同じようなスキームではと思う人もいるかもしれません。この違いについてタイミー社の公式Webサイトには、次のような回答が掲載されています。

タイミーではワーカーさん・事業者様の間にて、雇用契約を結んでいただいております。労働者派遣(タイミーが雇用するワーカーさんを事業者様に派遣するもの)ではありません。

派遣社員は派遣会社に雇用されていますが、タイミーが仲介した場合は、事業者に雇用される形態になるため、派遣とは異なります。上記の雇用形態であればワーカーの給料は、事業主が払わなくてはなりませんが、タイミーから振り込まれるので、この点が労働基準法第24条第1項(賃金は労働者に直接支払わなくてはなりません)に違反しているのではという声もありました。

しかし、タイミーは賃金支払代行として賃金の支払いを事業者に替わって行うことを厚生労働省の「グレーゾーン解消制度」によって認められています。

グレーゾーン解消制度とは、産業競争力強化法に基づき、事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、規制の適用の有無を確認できる制度です。

スポットワークを利用する宿泊施設や飲食店などが、給与支払いの事務作業を担うのは負荷が大きく、またワーカーもできるだけ早く給料をもらいたいという要望があります。こうした状況が考慮され、賃金直接支払いの例外として認められたものと思われます。

職業紹介事業者の扱いだが、タイミーが特別な点は?

タイミー社は職業紹介事業者として厚生労働省の許可を得ています。ただし、転職エージェントと呼ばれる職業紹介事業者が提供するサービスとは異なります。

転職エージェントを利用する場合は、担当スタッフが求人企業の募集要件と求職者の経歴やスキルを判断して最適なマッチングを行います。面接を経て双方が合意したら採用となるのが一般的な転職エージェントのビジネスモデルです。日々紹介といって短期の雇用に特化したサービスを提供している事業者もありますが、一般的には、正社員として長期の雇用を前提としていることが多いです。

これに対してタイミー社が提供するサービスは、マッチングをアプリで行い、面接などもありません。その代わり、ワーカーも事業者側も相互に評価点を付け合うという、相互監視の機能を持たせています。評価の低い事業主のところにはワーカーが集まらず、同様に評価の低いワーカーに仕事が渡らなくなる仕組みです。転職エージェントの社員が自身の経験や知見を踏まえて行っていた求人者と求職者とのマッチングをアプリで行うようにしたのが特徴です。

短期派遣がタイミーの代わりになれなかったワケ

宿泊施設や飲食店などのサービス業に限らず、事務職でも決算前やイベント開催前などスポット的に忙しくなる時期があり、一定期間だけ人を増やしたいという需要はあります。

臨時の雇用というと真っ先に浮かぶのは、人材派遣です。しかし日々または30日以内の短期派遣は、労働者の雇用安定性を妨げるという理由から、労働者派遣法で禁止されています。例外として以下の要件を満たす場合のみ許されています(参照:厚生労働省「日雇派遣の原則禁止について」PDFより)。

- ソフトウェア開発や通訳など日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務について派遣する場合

- 日雇労働者が以下のいずれかに該当する場合

- 60歳以上の者

- 雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」)

- 副業として従事する者(生業収入が500万円以上の者に限る)

- 主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の者に限る)

上記のように、スキルを前提とする職種や学生、経済的にある程度余裕がある人が対象となっており、短期派遣は雇用時の労働者の条件に大きな制限があることが分かります。

事業主が派遣として受け入れるのでなく、雇用という形態で短期間アルバイトを募集するのは問題ないです。しかし求人広告の作成や面接、賃金の支払いなどの作業が発生しますので零細企業や個人商店にとっては負荷が大きいかもしれません。そこで重宝されたのがスポットワークサービスだったと考えられます。

タイミー社が短期間で上場できたのは、時代の流れや企業努力はもちろんですが、短期派遣の制限といった現行の制度が味方したのかもしれません。

手数料は派遣会社の平均と変わらない

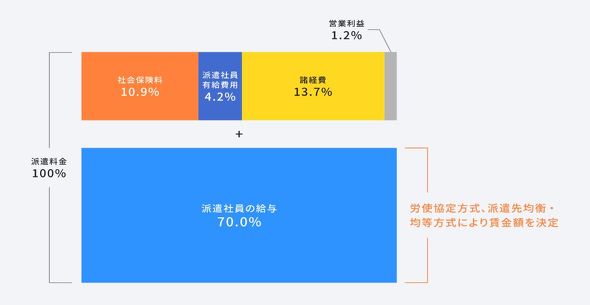

短期派遣の制限をうまく利用したタイミー社ですが、実は手数料(マージン)自体は派遣会社の平均と同等となっています。日本人材派遣協会によると派遣会社の平均マージン率は30%です。

例えば、タイミー経由でユーザーが時給1200円、4時間の労働をしたとしましょう。交通費は500円です。事業者は掲載した時給プラス交通費の30%をタイミー社に支払うため、タイミーが受け取る手数料は「(4800円+500円)×30%=1590円」となります。

派遣会社の手数料は「少々高額」と指摘されることもあります。そういった意味では、派遣会社と同程度の手数料を徴収することで、安定した収益基盤の確保につながっているとも考えられます。

ただ、タイミーが時代の流れを読んで、スポットワークという市場を開拓してきたことは間違いありません。幅広い利用者を獲得し、今後も市場をけん引していくでしょう。

関連記事

「転職エージェントの倒産」が急増 人手不足なのに“4年で4倍”に、なぜ?

「転職エージェントの倒産」が急増 人手不足なのに“4年で4倍”に、なぜ?

コロナ禍前の2019年と比べ、23年の転職エージェントの倒産数は4倍に跳ね上がりました。各社、人手不足を嘆いているのに、なぜなのでしょうか? 【法改正】4月から「雇用契約書」が変わる 企業がすべき対策は?

【法改正】4月から「雇用契約書」が変わる 企業がすべき対策は?

4月から「雇用契約書」が変わります。労働条件の明示ルールが変更されます。企業はもちろん、求職者も注意する必要があります。どのような対策を取るべきでしょうか? 定年後の嘱託社員、最低賃金での雇用はアリなのか?

定年後の嘱託社員、最低賃金での雇用はアリなのか?

60歳の定年後に社員を再雇用する場合、給与はどれくらい支給すべきでしょうか? 6割程度が一般的と聞きましたが、最低賃金での雇用もアリなのでしょうか? 「年収106万円の壁」の助成金 首都圏企業の反応が薄い意外な理由

「年収106万円の壁」の助成金 首都圏企業の反応が薄い意外な理由

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング