双日の「デジタル人材育成」に社内応募が殺到 きっかけは「商社機能の陳腐化」という危機感

ITmedia デジタル戦略EXPO 2025冬

KDDIが経理のオペレーション改革にAIを活用し、得た成果とは。従来の業務プロセスから脱却を図る中で直面した課題、失敗と成功、今後の展望を語る。

「デジタルの発展による、商社機能の陳腐化という点には経営としてかなり危機感を持っていました」――双日でデジタル人材育成に関わる、南波拓年氏(デジタル事業開発部 部長)は同社がデジタル人材育成に力を入れ始めたきっかけを振り返る。

ビジネスにおいて商社は「仲介」という機能性が強かった。しかし、デジタルの進化に伴い、メーカーと顧客が直接つながる機会も増えていき、仲介の存在価値が問われるようになっていた。

双日のデジタル人材育成について話を聞いた。化学本部 企画業務室 デジタル推進・オペレーション統括課 課長 鈴木哲夫氏(左)、デジタル事業開発部 AI・データ活用推進課 課長 宮脇俊介氏(中央)、デジタル事業開発部 部長 南波拓年氏(右)

双日のデジタル人材育成について話を聞いた。化学本部 企画業務室 デジタル推進・オペレーション統括課 課長 鈴木哲夫氏(左)、デジタル事業開発部 AI・データ活用推進課 課長 宮脇俊介氏(中央)、デジタル事業開発部 部長 南波拓年氏(右)「『商社は人なり』と言いますが、デジタルに対応できる人材が社内で育っていない、そういう体制になっていないことへの危機感もありました。人を育てていく、取り扱う事業をデジタル対応できるビジネスに変えていく、もしくは領域を変えていく。そういったことに取り組んでいく必要性を感じていました」(南波氏)

この危機感を踏まえ、デジタル人材育成や、デジタルを実装して事業価値を上げていくプロジェクト推進が「中期経営計画2023」に盛り込まれた。中期経営計画の初年度にあたる2021年度には、日本IBM出身でCDO(Chief Digital Officer)を務めた荒川朋美氏が双日のCDOとして着任。

デジタル戦略を描き、旗振り役も採用したが、「デジタル人材の育成」と一言でいってもそう簡単ではなかった。

現在はIPA(独立行政法人情報処理推進機構)が企業のDX推進における人材の定義として「DX推進スキル標準」を発表しているが、双日が取り組もうとした当時はまだ指標がなかった。加えて、ビジネス領域や部署によって業務が全く異なるという商社業界の特性を踏まえた、双日独自の「デジタル人材」の定義と育成プログラムが必要だった。

独自のデジタル人材育成 5段階レベルと2つのスキル分野を設定

双日のデジタル人材育成の座組はこうだ。

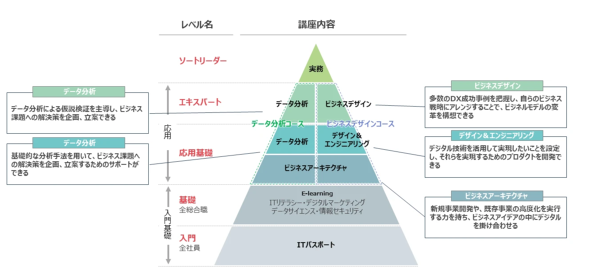

プログラムは「入門」「基礎」「応用基礎」「エキスパート」「ソートリーダー」と、5段階のレベルに分けて提供。足元を固める「入門」と「基礎」では、ITパスポート試験の合格やe-ラーニングでデジタルマーケティングやITリテラシーを学ぶ。

その後、希望者は「応用基礎」「エキスパート」と段階を踏んでいく。そこでは、データを武器に事業課題を解決する施策を企画・推進するデータアナリティクスのスキルや、事業にデジタルを組み込んでDXを構想するビジネスデザインの考え方を習得する。

「応用基礎は、座学だけでなく実際に手を動かしながらエキスパートの支援ができるレベルを目指しています。エキスパートは会社のDXをけん引していくコア人材です。ビジネスデザインは自分で既存事業のビジネスモデルをデジタルで変革するために、必要なリソースを集めてチームを作り、プロジェクトを動かしていくといったレベル感を想定しています。データ分析の応用基礎では重回帰分析ができるようになる、エキスパートではもう一つレベルを上げて、Pythonのコーディングを使った機械学習のモデリングを学びます」と、育成プログラムの設計に関わってきた宮脇俊介氏(デジタル事業開発部 AI・データ活用推進課 課長)は説明する。

プログラム設計段階では、特に「学びをすぐに現場で使える」という点を意識していたという。「自社事業の中の実課題、実データのうち、研修後の活用イメージが湧きやすいものを選出し、それを踏まえた分析やソリューションを導き出すプログラムにしました」(宮脇氏)

デジタル人材育成やDX研修における学びが実際のビジネス現場の課題と乖離(かいり)しているという問題はよくある。双日ではそういった課題を踏まえ、座学だけで終わらせず、実践に生かせるかどうかを重要な要件の一つに据え、育成プログラムを設計したのだ。

中期経営計画2023の終了時には、正社員のほぼ全員が入門・基礎レベルを修了した。応用基礎とエキスパートにおいても、目標としていた育成数300人を超え、321人で着地した(その内エキスパート修了は60人)。

実際に応用基礎とエキスパートのデータ分析研修を修了した、鈴木哲夫氏(化学本部 企画業務室 デジタル推進・オペレーション統括課 課長)は「会社に入って一番しんどい研修であり、同時に一番楽しかった研修でもありました。研修を通して、そもそもDXがどういうことかを理解していなかったと実感しました。ただのデジタル化ではなく、デジタルでどう変革を起こしていくかという視点は、研修がなければ自分の中に持てていなかったと思います」(鈴木氏)

研修終了後、鈴木氏は部署内で「商品の売り上げと人的リソースの再配置」に取り組んだ。部署一つとっても、そこで扱っている商品は多岐にわたる。それぞれの商品の売り上げに対してどれくらいの人的リソースを投入すべきかを、社内のデータを収集し算出。結果、注力領域への適切な人材配置や異動に貢献した。

鈴木氏だけでなく、育成プログラムを修了したデジタル人材の活躍はさまざまな成果につながっている。鉱物取引における価格最適化や本マグロ養殖事業のデジタルツインによる尾数推定方法の確立など、学びをビジネス課題への実践とリンクさせている。

「学びたい」 応用基礎の倍率は約5倍、なぜ人気なのか?

現状、入門・基礎から応用基礎に進むには書類選考を挟んでいるが、定員に対して募集がかなり多い状態がずっと続いているという。

「応用基礎の倍率は約5倍です。モチベーションがあってどんどん活躍していきたい人に応募していただき、その中から所属組織が本人たちのデジタル活用を支援しているか、インパクトの大きい実課題を抱えているかなどを踏まえて、選抜しています」(宮脇氏)

現場からは「受けたいのに、全然当たらない」と不満が出るほどだという。エキスパートの倍率は2倍ほど。学びに対する社員のモチベーションの高さがうかがえる。なぜ、これほど現場の意欲を保てるのか。

南波氏は「『デジタルが重要である』というメッセージを発信し続け、意識改革をかなり強くやってきました。その結果、『自分もデジタルを学んで生かしたい』と思っている総数が増えてきたのだと思います。月に1回開催される、経営層が所属するDX推進委員会の場で、エキスパート研修を受講している社員の名前を開示するといった取り組みもしています」と話す。

コース修了を示す社員証ケースのストラップが配られたり、初期はデータ分析を修了したエキスパートのみにハイスペックPCが貸与されたりと、周囲の学びを誘発するようなきっかけ作りにも取り組んだ。

デジタル人材プログラムに応募者が絶えないのは、こういった「アメ」的な施策だけでなく、身が引き締まるような「ムチ」の施策も同時に展開しているからかもしれない。

「本部ごと部署ごとに研修の進捗率やエキスパート数などの情報をタイムリーに開示しているので、遅れている部署は結構目立ちます。経営層が参加しているDX推進委員会の場で定量的に開示されるので、進捗が遅れている部署はすぐに自部署に持ち帰り、指示を出す。他にも、各部署でKPIに応用基礎やエキスパートの数を落とし込んでおり、応募しようという雰囲気醸成にも力を入れています」(南波氏)

一定の強制力に加え、社員を置いていかない仕組みも意識しているという。IT人材育成プログラムの入門に当たる、ITパスポートの取得については講座を開いたり、個別に声掛けをしたりする。

「やはり『二極化させてはいけない』というのは強く感じています。それこそ生成AIは、どんどん活用する人と触っていない人に分かれがちですよね。ただ、触っていない人も興味はある。その一歩が踏み出せていない人たちがいることを現場と対話して認識し、手を差し伸べていく。そういうサポートの重要性は常に感じています」(鈴木氏)

順調だが、課題も 向こう3年で目指す次のステージ

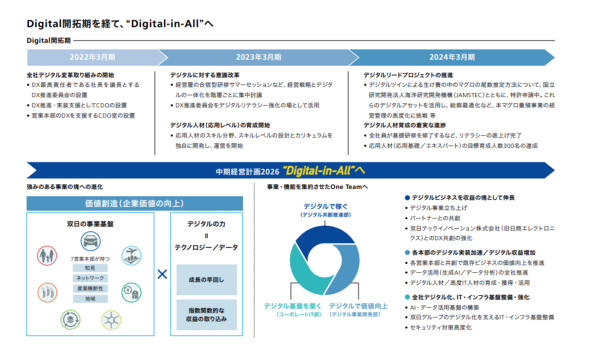

双日は2021年4月に発表した「中期経営計画2023」を踏まえ、「デジタルに対する全社意識改革」「デジタル人材育成」「CDOをトップに据えたデジタル案件の推進」に取り組んできた。そして「中期経営計画2026」では、向こう3年で目指すところを発表した。

どんなことを実現しようとしているのか。南波氏は「一番目標としているのは、デジタルを当たり前にするということです。その世界に向かっていくために、今回の中期経営計画では3つの柱を立てました」と話す。

1本目の柱は「デジタルそのものがビジネスになるというケース」だ。ITコンサルやAI開発、データセンターなど、デジタル領域そのものをビジネスにすることに取り組み、育てていく。2本目の柱は、双日がすでにアセットとして保有しているネットワークや資産をデジタル実装することで、既存ビジネスの価値向上を推進する。3本目の柱が双日のデジタル化を支えるAI・データ活用基盤の構築や、ITやインフラ基盤の構築だ。

中期経営計画2023で足場を固め、次の3年でデジタルの実装を視野に入れていることが分かる。ここまで着実に歩みを進めてきた双日だが、まだまだ課題もあるという。

「日々新しいテクノロジーやソリューションが出てくる中で、どのようにアップデートを加えていくかという点です。人材育成プログラムのコンテンツを見直す必要が日々出てくる。そして現在は、人材育成は本社の社員が中心ですが、グループ会社や海外拠点などにどう広げていくか。面を広げて価値創造を大きくしていかなくてはいけない。それは課題感として強く持っています。他には、育てて終わりではない、現場での活用の稼働状況もモニタリングして、適切な采配をしていく必要があると考えています」(南波氏)

テクノロジーの進化によって、商社を取り巻く環境は今後よりいっそう目まぐるしく変化するだろう。双日は、特異な業界におけるデジタル人材育成という「答えがない問い」に解を出し続け、小さな成功を積み重ねてきた。次の3年に向けてまた歩みを進めていく。

関連記事

採用難だった老舗しょうが企業、お金をかけずに応募7倍 「脱・ハローワーク頼み」戦略の裏側

採用難だった老舗しょうが企業、お金をかけずに応募7倍 「脱・ハローワーク頼み」戦略の裏側

高知県のしょうが企業・あさのは採用に苦労していた。ハローワークからの流入が減少したことに加え、離職率も高かった。そこから費用をかけずに、どのように応募を7倍に増やしたのか。取材した。 イオン「デジタル人材を2000人に」 どのように定義し、育てていくのか

イオン「デジタル人材を2000人に」 どのように定義し、育てていくのか

イオンは「2025年までにデジタル人材を2000人にする」との目標を掲げている。デジタル人材の定義や育成方法を取材した。 負債2億円の「町の弁当屋」が年商8億円に 23歳で継いだ2代目社長、何をした?

負債2億円の「町の弁当屋」が年商8億円に 23歳で継いだ2代目社長、何をした?

上間沖縄天ぷら店は、当時2億円の負債を抱えていた。「このままでは半年後に潰れる」という事態だったという。23歳の若さで継いだ2代目社長のさまざまな改革によって、現在の年商は8億円に。町の弁当屋はどのように変わっていったのか? コンビニの25倍も売れる コカ・コーラも期待するドリンクが「銭湯」を主戦場に選んだ真意

コンビニの25倍も売れる コカ・コーラも期待するドリンクが「銭湯」を主戦場に選んだ真意

コンビニよりも銭湯で売れるドリンクがあるのをご存じだろうか? 日本コカ・コーラが出資したリラクゼーションドリンク「CHILL OUT」だ。なぜあえて「銭湯」を主戦場に選んだのか、その真意を取材した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング