プロポーザル型事業者選定、自治体職員が押さえておきたい「調達仕様書」の書き方

ITmedia デジタル戦略EXPO 2025冬

ビジネスパーソンが“今”知りたいデジタル戦略の最前線を探求します。デジタル経営戦略やAI活用、業務効率化など、多岐にわたるビジネス課題を解決。

【注目の基調講演】生成AIを社員約1.8万人が利用、平均3.3時間を削減――パーソルHDの“AI推進大作戦”、その舞台裏

著者プロフィール:川口弘行(かわぐち・ひろゆき)

川口弘行合同会社代表社員。芝浦工業大学大学院博士(後期)課程修了。博士(工学)。2009年高知県CIO補佐官に着任して以来、省庁、地方自治体のデジタル化に関わる。

2016年、佐賀県情報企画監として在任中に開発したファイル無害化システム「サニタイザー」が全国の自治体に採用され、任期満了後に事業化、約700団体で使用されている。

2023年、公共機関の調達事務を生成型AIで支援するサービス「プロキュアテック」を開始。公共機関の調達事務をデジタル、アナログの両輪でサポートしている。

現在は、全国のいくつかの自治体のCIO補佐官、アドバイザーとして活動中。総務省地域情報化アドバイザー。公式Webサイト:川口弘行合同会社、公式X:@kawaguchi_com

こんにちは。全国の自治体のデジタル化を支援している川口弘行です。

今回のテーマは「プロポーザル型事業者選定」です。一般の方には聞き慣れない言葉かもしれません。公共調達では、発注者から示した仕様を満たしたうえで、最も価格が低廉な事業者と契約をする「競争入札」が基本です。

しかし最近では、単なる価格競争ではなく、事業者の技術力や遂行能力、自治体にとって魅力的な提案の有無も評価の対象として総合的に判断する「プロポーザル型事業者選定」や「総合評価方式競争入札」などの方式で事業者を選ぶ場面が増えています。

しかし、これらの方式でも発注者から調達仕様書を示す必要があり、自治体職員にとってそれが簡単な作業ではないということは、過去の記事においても解説したとおりです。

※関連記事:自治体職員は必見 悪質な仕様書をChatGPTで見破る方法【プロンプト例あり】

そもそも職員は仕様書をどのように書けばいいのかを知りません。そこでプロポーザル型事業者選定のための調達仕様書の書き方を解説しましょう。

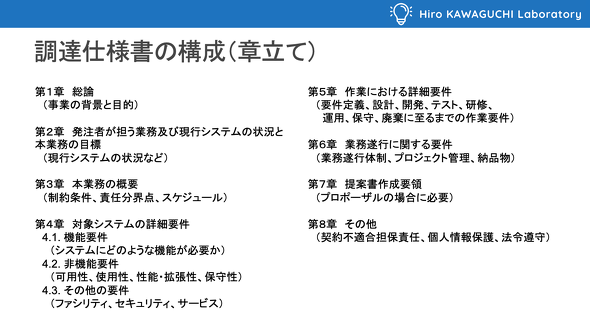

プロポーザル型を想定した調達仕様書の構成

各自治体で公開しているプロポーザル型の調達案件の仕様書や審査基準表を見ると、根本的な考え方が欠落しているものが散見されます。

それは「発注者である自分たちが、なぜ調達するに至ったのか、何を求めているのか、何を評価したいのか」という点です。

そこで、私がCIO補佐官として関わっている自治体で使用している調達仕様書の構成を紹介します。

第1章では、総論として、事業の背景と目的を説明します。なぜ調達するに至ったのか、言い方を変えると、職員が自ら業務遂行せずに、委託契約をしてでも事業者に任せたいのはなぜなのか? という点を、これまでの背景を踏まえて説明する必要があります。

第2章では、これまでその業務はどのようにして実施していたのか、その時に情報システムを使っていたのならば、どのようなシステムだったのか、さらに今回の調達を通じて、この業務で達成したい目標は何なのかを説明します。「これまでどうだった? そして、これからどうしたい?」という感じですね。

第3章では、この委託業務を実施するにあたっての制約条件です。既設の設備を使ってほしい、いつまでに終わらせてほしい、などです。

第4章では、主に納品される「モノ」に関する要件です。情報システムが成果物になる場合、それらの機能要件、非機能要件などを示します。

第5章では、この委託業務でやってほしい「コト」に関する要件です。システムの設計や開発、テスト、場合によっては研修や運用、保守に関する作業をここで定義します。

第6章では、この委託業務に臨む際の体制、プロジェクト管理方法、納品物などを記します。

第7章では、プロポーザル型事業者選定を実施する際の、事業者からの提案書の書き方に関するルールを記載します。なお、これは調達仕様書に含めずに、別途「プロポーザル実施要領」などの文書として作成する場合もあります。

第8章では、いわゆる法令順守事項や契約時の特別な取り扱いなどについて記します。

この章立てで、発注者として何を伝えたいのかというと、次のようになります。

(第1章)の背景を踏まえて(第2章)で現状を確認し、新たに目標を掲げた。

(第3章)を逸脱せずに、(第4章)で示す成果物を(第5章)の作業を通じて納めて欲しい。

その際(第6章)を工夫し、(第8章)に配慮して取り組んでもらいたい。

なお、この構成は情報システムの調達だけでなく、一般的な業務委託(計画策定支援業務、セキュリティ監査業務、プロモーション業務など)でも同じです。成果物に情報システムなどの物品が伴わない場合は、第4章が省略され、その代わりに第5章で取り組ませるべき「コト」を追加することになります。

なぜ調達仕様書の構成が重要なのか

大切なのは、ただ成果物を購入したいわけではなく、調達に至った背景を踏まえて、新たに掲げた目標に近付けるための取り組みを、対価を払って求めている、というストーリーです。したがって、全体を通じて、第2章の果たす役割が大きいことに気付くことでしょう。

このような調達仕様書に対して、プロポーザル型事業者選定では、事業者側から「提案書」という文書をもらうことになります。

発注者はあらかじめ定めた審査基準表に従い、各社の提案書の優劣を評価して、さらに見積価格(入札価格)と総合して、契約する事業者を選定する仕組みです。

なぜ私が調達仕様書の構成にこだわっているのかというと、公平な提案書評価を行いたいからです。

事業者がせっかく示した提案がうまく伝わらずに評価されないのは残念ですし、発注者が調達仕様書の内容とは関係ない部分を評価し、優劣を決めてしまうことがあるのは事業者に対してアンフェアです。

つまり「調達仕様書」と「事業者からの提案書」と「審査基準」の項目を整合させることが必要なのです。

調達仕様書の中の第1章、第2章、第3章、第8章は提案するための与件であり、事業者は主に第4章、第5章、第6章についての提案書を示し、それらを評価するのだというルールをあらかじめ示しておく(私の仕様書の構成では、第7章でそのような説明を加えています)ことで、互いの無用なトラブルを防ぐことができます。

しかし、各団体から公示されている調達仕様書、審査基準を見ると、残念ながらそのようになっていないものが多いです。

これは、提案書の優劣を評価するのではなく、提案書の「好き嫌い」を評価していることにつながり、適正な調達になっていないのではないかと考えます。

次回も引き続き「プロポーザル型事業者選定」をより実効性の高いものにするための方法を一緒に考えていきましょう。

関連記事

DeepSeekの破壊的な推論能力 自治体にとって“転換点”だと言えるワケ

DeepSeekの破壊的な推論能力 自治体にとって“転換点”だと言えるワケ

今回のテーマはローカルLLM。中国のAI企業DeepSeekが自社開発の大規模言語モデル「DeepSeek-V3」「DeepSeek-R1」を発表した。ローカルLLMとしてのDeepSeekの出現は、自治体にとっての一つの転換点となる可能性がある。 動画生成AI「Sora」でプロモーション動画を制作してみた 自治体での活用法は?

動画生成AI「Sora」でプロモーション動画を制作してみた 自治体での活用法は?

今回は、自治体のプロモーション動画制作などにも応用できそうなAIによる動画生成を活用した事例を紹介する。 ChatGPTを使って「文書機密レベル」を判別する方法 自治体の情報セキュリティについて考える

ChatGPTを使って「文書機密レベル」を判別する方法 自治体の情報セキュリティについて考える

今回は「自治体における情報セキュリティの考え方」について見ていきたい。情報資産の「重要性レベル」をいかに判別していくべきなのか。 ChatGPTに重要な情報を送っても安全か? 自治体のネットワーク分離モデルから考える

ChatGPTに重要な情報を送っても安全か? 自治体のネットワーク分離モデルから考える

自治体における生成AIの利活用、今回は「送信された情報の管理の問題」、つまり「ChatGPTに重要な情報を送信しても安全なのか?」という点について考えたい。 自治体を苦しめてきた「オープンデータ公開」 負担軽減へ生成AIが秘める可能性とは?

自治体を苦しめてきた「オープンデータ公開」 負担軽減へ生成AIが秘める可能性とは?

今回は「自治体のオープンデータへの取り組みと生成AIの関係」について考える。長年、自治体職員の負担となってきたオープンデータの運用。生成AIの登場が現状を打開するきっかけとなる可能性があるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング