名古屋発の「無人カフェ」 なぜ、4万人も集客できているのか?

名古屋発の無人カフェチェーン「セルフカフェ」が新風を巻き起こしている。Wi-Fiと電源が完備されていて、ドリンクを1杯購入すれば利用できる。

2022年1月に名古屋で第1号店を期間限定でスタートさせた後、名古屋を中心に店舗を順調に拡大。2024年には大阪に進出し、ここでも店舗を増やしていき、名古屋と大阪などで35店舗を運営している(2月9日時点)。

大半の店舗が早朝から深夜まで開いており、24時間営業の店舗も多い。オシャレな内装の無人店舗内では、日中から深夜まで、学生、ビジネスパーソン、ママ友、始発待ちの人など常に利用客がいる。

無人カフェのため、安全面においては24時間監視カメラや警備会社との連携というセキュリティシステムはありつつも、利用者のモラルに頼るといった大胆な手法を取っている点も興味深い。

ドリンク1杯で何時間でも滞在OK どんな空間なのか?

JR名古屋駅の西口を出て徒歩すぐの好立地に、セルフカフェの店舗の一つがある。利用法はいたってシンプルだ。店内にある自動販売機でドリンクを1杯買えば、何時間でも滞在できる。ただし、一時的に店を出るなど長時間席を離れた場合は再度購入する必要がある。いちいち購入の有無をチェックされるわけではないため、利用者の性善説に基づいた運用となっている。

自動販売機で購入できるドリンクは、店によって種類は若干異なるが、コーヒー、紅茶、オレンジジュースなど。コーヒーはMサイズが390円、Lサイズが490円だった。支払いはキャッシュレスのみ。空いている席を確保してドリンクを購入すれば、どう利用するかは本人の自由だ。

店内の全ての席に電源が備え付けられ、Wi-Fiも利用できるので、PCやタブレットで作業する場所として最適だ。Wi-Fiは一度パスワードさえ入力さえすれば、時間制限なく利用できる。

ここまでの説明だと、テレワークや勉強するためのカフェと思われそうだが、店側は利用法について縛っていない。おしゃべりもOKと打ち出している。筆者が利用時に遭遇したケースでいえば、ボードゲームを楽しむ利用者たちもいた。ママ友らしき女性たちが雑談を楽しむ様子を見かけることもあれば、深夜帯に顔を机に伏して寝ている人もよく見かける。使い方は人それぞれだ。

利用者は4万人 「無人カフェ」でどう集客?

日夜問わず人が入っている状態だが、利用者数はどれくらいなのか。運営会社であるセルフカフェの代表取締役 鈴木大基氏は「現在、セルフカフェの利用者は月4万人ほどいらっしゃいまして、公式LINEの登録者はだいたい1万人です(2024年末時点)」と話す。

セルフカフェでは公式LINEを通じてカスタマーサポート、問い合わせ対応、情報発信を行っており、例えば「トイレの紙がない」といったトラブルの連絡窓口にもなっている。

どのようにセルフカフェを発展させてきたのか。鈴木氏はマーケティング手法について「SNSなどからの情報でマーケティングを考えています。その他、公式LINEの登録者1万人の年代や性別を基にしたり、店舗でアンケートを収集したりしています」

店舗内アンケートは毎日10件ほど書き込みがあり、これまでで延べ1000件は超えているという。アンケートは場所や利用開始日など質問項目が多く、回答に5分はかかるが、ドリンク1杯無料券を付けることで回収を促せている。公式LINE登録者とアンケート回答者の齟齬(そご)もなく、これで年齢層のボリュームゾーンや男女比などが分かる。

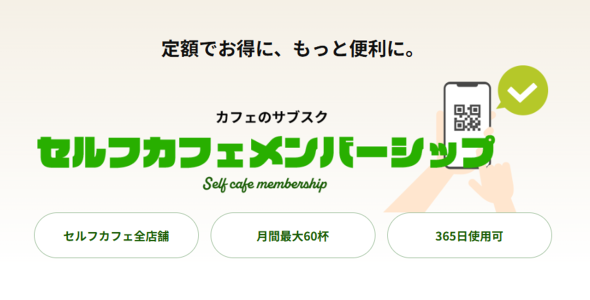

ドリンク購入データからは利用者の消費動向がみえてくる。決済情報がリアルタイムで分かるため、滞在中の購入杯数やおかわり購入までの時間が明らかになる。こういったデータに加え、利用客の要望もあり、2024年12月31日に始めたのが月額8800円で最大60杯までドリンクが飲める「セルフカフェメンバーシップ」サービスだ。

「事業的に収益を担保しておきたいのはもちろんありますが、もっと利用者に使いやすさを感じてほしかった。1杯購入で利用無制限の場ですが、追加購入を我慢したり、購入したドリンクを少しずつ飲んだりする利用者もいます。お金に余裕があって、どんどん買う方はいいのですが、3、4回買うのは控えたい気持ちも理解できます。セルフカフェをもっと気軽に使ってほしいという思いで登場したプランでした」

サブスク以外にも、店舗によるが1回1000円で飲食物を持ち込める席を用意したり、オンライン会議や複数人による利用での目的とした1時間200円の従量課金制による個室を設置したりと、利用客の需要に合わせたサービスを試している。

無人カフェ誕生のきっかけは?

コワーキングスペースともカフェとも少し異なるセルフカフェ、そもそもどういったきかっけで生まれたのか。鈴木氏は「使い勝手のいいコワーキングスペースを自分が求めていた」と話す。

「コロナの時期にコワーキングスペースがものすごく増えましたが、わたしが使いたいと思えるコワーキングスペースが一つもなかったことが一番の大きなきっかけでした。煩雑な会員登録が必要だったり、細かいプランがたくさんあったり、専用アプリが必要だったりと、どれも面倒臭さを感じました」

そこで自分の思い描くものを作ってみようと、鈴木氏は2022年1月に名古屋駅前の取り壊しが決まっていたビルで第1号店を期間限定でオープンさせた。ここで得た手応えと知見を基に、方向性を微修正していき、店舗拡大につなげていった。

セルフカフェの利用者の使い方を見れば、コワーキングスペースや有料自習室と機能が被るのは一目瞭然だが、決定的に違うのが登録不要という使い勝手の良さだ。大半のコワーキングスペースや有料自習室で求められる初期登録が必要なく、初めて利用しようとセルフカフェを訪れた人も気兼ねなく使い始められる。

料金面でも負担感は少ない。一般的に、有料自習室の費用は月額1万円前後。コワーキングスペースはさらに料金がかかるところも少なくない。セルフカフェはドリンク代さえ払えばいい。もちろん長時間利用によって喉が渇いて2杯目の購入することもあるだろう。

「1杯売りというのは事業を立ち上げた当初からこだわっているポイントです。月額制は登録が面倒くさい。コワーキングスペースで私が一番面倒くさいと感じたことです。もちろん(利用料としてのドリンク代を)をもっと高くして売れるならビジネス的には嬉しいですが、この価格の何がいいかというと学生層を引きつけられること。ほとんどのコワーキングスペースが高校生・大学生以下を取れていない。自分のクレジットカードがないなど、あらゆる理由で利用できません。そういった利用者の幅が広がることで、1杯あたりの価格を落とすことができています」

鈴木社長の狙い通り、学生の利用者も増えているという。コロナ禍で増加したコワーキングスペースなどが取りこぼしているターゲットをセルフカフェは取り込めているようだ。

おしゃれな内装と24時間監視体制でセキュリティを担保

使い勝手の良さや料金だけが人気の秘密ではない。いち利用者として筆者が驚いたのが、おしゃれな内装や清潔さだ。それまでの無人カフェといえば、オフィスエリアにあるビル内で見かける喫煙可能な休憩所で、少し汚れている空間という印象を持っていた(筆者の偏見も入っているが……)。

しかし、セルフカフェではそのイメージが払しょくされている。デザインの良い木製の机や椅子を配置し、床には人工芝を引いており、店がオシャレで清潔な印象を抱く。また、店員は常駐していないものの、定期的に掃除スタッフが訪れて店内の衛生を保っているという。

「(内装の)こだわりはもちろんあります。親会社がニッカフォーム(名古屋市)という総合リフォーム会社で、モノづくり、店舗づくりが得意です。そのため自社でデザインから内装工事まで一気通貫で行っています。メインターゲットは女性にしているので、女性デザイナーが基本的には全店舗をデザインしている。無人というと、どうしても『怖い』『汚い』『客層が悪い』『盗難がある』とイメージが悪い。このビジネスを考えた時に女性でも入りやすい無人カフェを作ろうと思いました。あえて人工芝を敷くなど、非日常感も演出しました」

もちろん、内装を綺麗にしたからといって、無人カフェ内が安心、安全になるわけではない。店舗内に複数台設置する監視カメラで運営本部が監視するのに加え、店舗内の自販機の上にあるモニターでもリアルタイムに店内を映し出すため、利用客自身が見ることができる。「ちゃんとあなたたちを見ていますよ」という状況を可視化することで、利用者に安心感を与えている。

万が一トラブルが発生した場合は、自社スタッフや契約する警備会社が店まで駆けつける仕組みで安心、安全を担保しているという。

利用者のモラルによって支えられている

無人の店舗運営の質は利用者のモラルにも影響される。セルフカフェは対策として、店内に「ドリンク購入がないとビジネスが成り立たない」の張り紙を掲出したり、アナウンスしたりしている。その他、店内モニターに映し出すことで、利用者に「運営側に見られている」という意識を持たせられていること効果も働いているだろう。

もちろんGoogleマップにある各店舗のレビューの中には、利用客の問題やモラルを問う書き込みも存在する。ただ、それ以上に多くの利用者らの高いモラルに支えられているからこそ、セルフカフェが人気を獲得して発展できているのではないか。ただ、鈴木社長は割り切った考えもしている。

「正直今のところ、厳密に利用者を管理するつもりはありません。小さいところばかり見てしまうと、事業の拡大はできなくなるので。配慮に欠ける利用者が5%はいますが、その5%は見ずに、現在はその課題を解決できるようなシステムを考えています」

セルフカフェの勢いはしばらく続くだろう。後編では、ビジネスモデルや出店戦略を紹介する。

関連記事

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング