「20時間営業」決行も、最初は大赤字 人気銭湯「大黒湯」の3代目が語る経営戦略(1/2 ページ)

ITmedia デジタル戦略EXPO 2025冬

KDDIが経理のオペレーション改革にAIを活用し、得た成果とは。従来の業務プロセスから脱却を図る中で直面した課題、失敗と成功、今後の展望を語る。

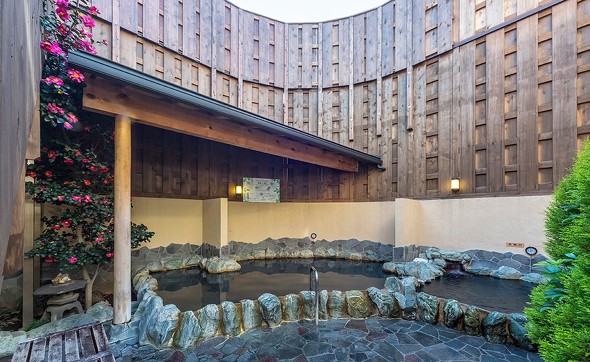

都内屈指の人気銭湯である墨田区の「押上温泉 大黒湯」(以下、大黒湯)。3代目の新保卓也さんは2012年に先代から大黒湯を引き継ぎ、劇的に客足を伸ばしていった。

「お客さまに喜んでもらいたいし、自分も楽しみたい」――新保さんが銭湯経営をする上で大切にしている考え方だ。その考えの上に、どのような経営戦略を築き大黒湯を発展させていったのか。新保さんが取り組んださまざまな施策とともに大黒湯の歩みを読み解いていこう。

約20時間営業 翌10時までのオールナイト営業はなぜ生まれた

前編でも紹介したように、新保さんは3代目就任からいろいろなことに取り組んできた。大露天風呂の設置や企業商品やアニメなどとのコラボも大黒湯の代名詞だが、常連になって10年ほどの筆者個人が感じた一番大きな変化は、翌朝の午前10時までのオールナイト営業の開始だ。

2017年11月、午前0時までだった営業時間を午前10時まで一気に延長した。町銭湯で夜通し営業をしているところはなかなかない。新保さんの決断を後押ししたのは客の声だった。

「錦糸町に近いこともあって(利用客に)飲食店の方が多かったです。水場で足も冷えるし、ずっと立ち続けるという労働環境。閉店後も締め掃除とかで本当に終わるのは午前2時近くになる。さらに仮眠を取って(卸売市場に)朝から仕入れにいく。体がきつくても、午前2、3時に一瞬でも湯船に漬かると元気になると言われ、『朝湯をやってくれないかな』という声を多くいただきました。どうせなら朝までのオールナイトで営業をやろうと思いました。最初は大変かもしれないけど、思ったほど需要がないかもしれないけど、お客さまが喜ぶならと始めました」

経営面からも、営業時間を伸ばしたいという考えがあった。

「銭湯の改修工事をしまして多額の借金を負い、どうやって返していけるかというのもありました。銭湯は料金が定まっていて、箱の大きさも決まっている。人数×値段で得られる収益がすぐに分かる。あとは営業時間を延ばさないと経営的に良くないと思いました」

大黒湯のような、いわゆる町銭湯は公衆浴場法で「一般公衆浴場」と定められている。水道料金など税制上の優遇を受けることができるが、物価統制令に基づいて都道府県ごとに料金の上限額が決められている。東京都は550円だ。また、都道府県によっては店舗面積の上限もある。

優遇がある反面、湯を沸かすためのガス代(店によっては重油代)、電気代、人件費といったコストが重くのしかかる。特にガス代、電気代の暴騰は銭湯の経営に大きな影響を与えており、近年の銭湯の廃業の理由には、経営者の高齢化、後継者の不足と共に燃料費高騰による経営圧迫が挙げられる。

利益を増やしていくためには、営業時間を伸ばすしかない。もちろんすでに人気銭湯になってきているという手応えもあっただろう。しかし、営業時間が10時間も伸びるとそれだけ人手も必要となる。

「腹をくくりました。もしアルバイトや従業員さんがいなければ、自分が(番台に)立てばいいや、それで店は回るからやる。それ以上にお客さまのニーズに応えるべきだと」

満を持してのオールナイト営業、最初はたったの30人 大赤字だったが……

ところが、いざやり始めてみると全く人が来なかった。

「ゼロではないのですが、始めた頃は午前0時から10時間開けてみると、30人くらいしか来ませんでした。人件費、光熱費とか含めると大赤字。ただ、続けることが大事です。朝湯も続けさせていただいた」

辛抱強く続けていくことで客足は伸びていき、半年を過ぎた頃には損益分岐点を超えることができた。

「オールナイト営業を始めたことで、お客さまが来店できる時間が増えました。現代は、どうしても夜中に働く方もいるし、土日に働く方もいる。そういった方々に『いつでも空いてるよね』と思ってもらえる。午前0時に家や職場を出ても『深夜でもやっているんだったら行こうかな』となり、どんどん来店が遅くなる方もいます。逆に今まで来店客が多かった時間帯が、営業時間が長くなったことで少し空くこともあります。利益面含めて当初は大変でしたけど、それ以上に多くのお客さまに喜んでもらえたのは大きかった」

深夜に来る客層は学生や20代といった若い層が多く、午前4、5時ごろは高齢の男女が多いという。

関連記事

「採算ラインぎりぎり」 大黒湯は厳しい経営状態から、どうやって人気銭湯になったのか?

「採算ラインぎりぎり」 大黒湯は厳しい経営状態から、どうやって人気銭湯になったのか?

東京・墨田区にある銭湯・大黒湯。3代目の新保拓也さんが継いだときには「採算ラインぎりぎり」の状態だったという。現在は東京の人気銭湯の仲間入りを果たしたが、どのように成長していったのか。 コンビニの25倍も売れる コカ・コーラも期待するドリンクが「銭湯」を主戦場に選んだ真意

コンビニの25倍も売れる コカ・コーラも期待するドリンクが「銭湯」を主戦場に選んだ真意

コンビニよりも銭湯で売れるドリンクがあるのをご存じだろうか? 日本コカ・コーラが出資したリラクゼーションドリンク「CHILL OUT」だ。なぜあえて「銭湯」を主戦場に選んだのか、その真意を取材した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング