「在宅手当」がない企業は時代遅れ――と言わざるを得ない、これだけの理由:Merkmal(1/2 ページ)

「近距離手当」(オフィスに近い場所に住んでいる従業員に対して支給される手当)があるのに、在宅勤務手当がない会社は、すでに時代遅れと言わざるを得ない。

モビリティ経済が変革期を迎えている今、企業制度の設計はもはや単なる福利厚生ではなく、競争力や持続可能性を左右する経営課題である。

在宅勤務が一般化し、企業と社員の関係性そのものが変わりつつある今、旧来型の制度にしがみつくことは、優秀な人材の流出や生産性低下といったリスクにつながる可能性が高い。企業は「働く場所」に対する価値観の変化を直視し、制度を柔軟に見直す必要がある。

本稿では、このような企業が抱える制度上の矛盾をモビリティ経済の視点から掘り下げるとともに、今後求められる制度設計の方向性を提示する。

希望する出社日数「週3日以下」が7割

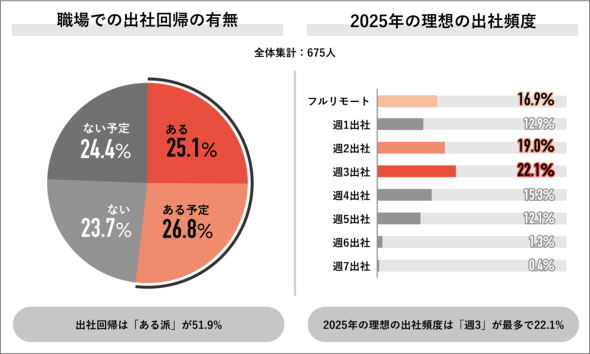

パーソルキャリアが運営する転職サービス「doda」の調査機関「Job総研」が、「2025年 出社に関する実態調査」を実施した。調査対象は全国の社会人675人。リモートワークが定着する中で、出社の意味が改めて問われている。

コロナ禍以降、出社頻度が減ったと回答した人は54.0%に達した。一方で、2025年時点の出社頻度を見ると、「週5日出社」が最多で37.6%を占めている。ただし、週3日以下の出社にとどまる人も4割を超えており、働き方の多様化が進んでいることが分かる。

「出社回帰がある」と答えた人は51.9%。企業側も出社を促す動きを強めている。だが、理想の出社頻度については「週3日」が22.1%で最多となった。「週2日」が19.0%、「フルリモート」が16.9%と続き、全体の約7割が「週3日以下」を望んでいる現状がある。

「リモートワークを希望する」と答えた人は55.2%。同率で「出社には前向き」と答えた人もいた。一見、矛盾しているように見えるが、両立を望む声として受け取ることもできる。

出社に前向きな理由としては、「同僚と直接話したい」が43.7%、「上司と話したい」が43.2%と、対面でのコミュニケーションを求める声が目立った。また「家よりも仕事環境が整っている」と感じる人も38.6%いた。

一方で、出社を避けたい理由としては「通勤に時間がかかる」が74.8%と最も多かった。「自由に仕事ができない」「身だしなみに時間がかかる」など、ワークライフバランスを重視する意見も多く挙がった。

「近距離手当」に抱く疑問

かつて通勤は、働くことの前提であり、社会生活を送るうえで不可欠なものだった。オフィスへの物理的な移動は当然とされていた。そのため、通勤距離に応じて支給される近距離手当は、従業員の経済的負担を軽減し、企業への定着を促す合理的な制度として受け入れられてきた。

しかし、情報通信技術の急速な発展と、それにともなう働き方の多様化が、この常識を揺るがし始めている。

新型コロナウイルスのパンデミックは、多くの企業に在宅勤務の導入を強いた。結果として、物理的な距離を超えた働き方が十分に機能することが実証された。満員電車に揺られ、時間を浪費して出社するスタイルは、生産性向上に必ずしもつながらない。むしろ、心身の健康を損なうリスクがあるという認識が広がった。

こうした環境の変化により、近距離手当は「制度の公平性」という点で疑問を持たれかねない。オフィスに近い場所に住むことは、従業員の能力や貢献とは無関係であり、住宅事情やライフスタイルの選択に左右される要素に過ぎない。

一方で、在宅勤務は働く場所にとらわれない柔軟な選択肢を提供する。通勤時間が不要になれば、自己研鑽や家族との時間、十分な休息に充てることができる。ワークライフバランスの向上にも直結する。

企業側にとってもメリットは大きい。オフィス賃料や光熱費などの固定費削減が期待できるうえ、在宅勤務は環境負荷の軽減にも貢献する可能性がある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング