南三陸町で躍動する小さな会社の大きな挑戦:逆境を乗り越えて(1/5 ページ)

宮城県南三陸町で65年以上も前から鮮魚店を運営するヤマウチ。現在はECなど事業の幅を広げている同社だが、東日本大震災で店や事務所、工場はすべて壊され、ゼロからのスタートを余儀なくされた。しかしその経験で社員の仕事に対する価値観は大きく変わった。

「一体何のために働くのか。震災で社員の意識が変わりました」

東日本大震災から6年が過ぎた。宮城県北東部に位置する南三陸町は、大地震による津波で壊滅的な被害を受けた地域の1つで、実に町の約8割が消失した。いまだ復興は道半ばで、大型トラックが町中を行き交い、宅地造成などのために土が盛られた山が至るところにある。

人口も激減した。震災前は1万8000人だったが、現在は1万4000人に。さらに2030年には約9000人にまで減少するという予測が出ている。復興にとどまらず町全体の活性化も、それが南三陸町に突きつけられた厳しい現実である。

そんな南三陸町で今、活気付く会社がある。地元で65年以上続く「山内鮮魚店」などを運営するヤマウチだ。南三陸町は漁業が盛んで、サンマやカキ、ホヤなど海の幸が豊富。そこで収穫した魚介類を実店舗やECサイトで販売したり、全国のスーパーマーケット向けに水産加工品の製造販売を行ったりする。震災後に業績は落ち込んだものの、現在は回復基調にあり、さらなる飛躍に向けて「田舎でもクリエイティブに」をモットーに、働き方改革を推し進めているのだ。

働く意味

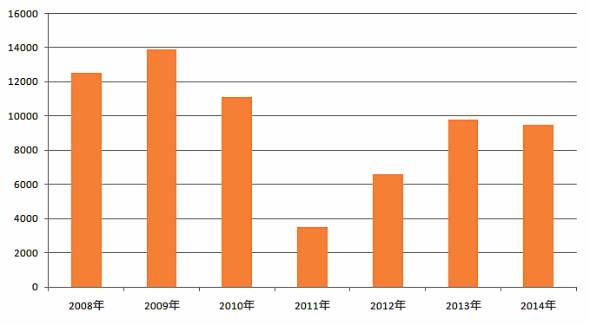

ヤマウチでは以前、約300種にもおよぶ水産物を取り扱っていたが、震災によって原料が激減(グラフ参照)。店舗や事務所、工場も津波によって壊され、震災後しばらくはとても事業どころではなかった。

しかし、南三陸町で生活する人々の要望もあり、2011年8月、場所を高台に移してプレハブ小屋の実店舗で商いを再開した。とにかく町には店がない状況だったので、水産物だけでなく、精肉や日用品なども販売し、食堂も併設した。時を同じくして、震災前に働いていた社員の半数以上も戻ってきたのだ。

こうして事業を再スタートしたものの、社員の心中は複雑だ。冒頭の言葉は、同社の山内恭輔専務のものである。一歩間違えれば自分が死んでいたかもしれない、そんな思いが山内氏を含めて全社員の胸の中に常にある。いつ何が起きるか分からない、そうした状況で働く意味とは何か……。

働くのであれば、楽しく働きたい。時間を無駄にはしたくない。山内氏はそう思った。

「よく田舎の仕事には魅力がないと言われます。特に水産加工の仕事はキツイというイメージがあるので、社員はやりがいを持たなければ辞めていくし、若者も面白い仕事を求めてどんどん都会へ出て行ってしまいます。だからこそ、彼らに魅力的な仕事、働きがいのある環境を提供することが我々の役目ではないかと考えました」

ヤマウチで毎日働きたくて仕方ないような会社にすること、それが長い目で見たときに南三陸町という町の存続にもつながるのだ。そう山内氏は心に誓い、行動に移したのである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

地ビールブームから一転、8年連続赤字で“地獄”を見たヤッホーブルーイング

地ビールブームから一転、8年連続赤字で“地獄”を見たヤッホーブルーイング

現在、11年連続で増収増益、直近4年間の売り上げの伸びは前年比30〜40%増と、国内クラフトビール業界でダントツ1位に立つヤッホーブルーイング。しかしここまではいばらの道だった……。井手直行社長が自身の言葉で苦闘の日々を語る。 なぜヤンマーはカキ養殖に取り組むのか?

なぜヤンマーはカキ養殖に取り組むのか?

産業機械メーカーのヤンマーがカキの養殖に取り組んでいる。しかも産地は、これまでカキの生産実績がなかった大分県国東市だ。ヤンマーがカキ養殖に乗り出した理由、そこにはある男の強い思いがあったのだ。 中川政七商店が考える、日本の工芸が100年先も生き残る道とは?

中川政七商店が考える、日本の工芸が100年先も生き残る道とは?

全国各地の工芸品を扱う雑貨屋「中川政七商店」が人気だ。創業300年の同社がユニークなのは、メーカーとしてだけでなく、小売・流通、そして他の工芸メーカーのコンサルティングにまで事業領域を広げて成功している点である。取り組みを中川淳社長が語った。 なぜ従業員80人の会社が、新商品を年100種類も出せるのか

なぜ従業員80人の会社が、新商品を年100種類も出せるのか

「新商品を開発したいけれど、いいアイデアが浮かばない」という人も多いのでは。そんな人にオススメの企業がある。年間100種類ほどの新商品を発売している小久保工業所だ。従業員80人ほどの会社なのに、なぜたくさんの商品を出すことができるのか。 業績回復に導いた、オリオンビールの徹底したブランド戦略とは?

業績回復に導いた、オリオンビールの徹底したブランド戦略とは?

今年に入って初の海外拠点を設立するなど、今では沖縄以外でも手軽に飲めるようになったオリオンビール。売り上げを伸ばし続ける裏側には徹底的なブランド戦略があった。