未払い残業代を取り戻せ! あなたにもできる「ブラック企業との戦い方」:働き方改革関連法施行後の「自己防衛術」(1/6 ページ)

働き方改革関連法の施行は、これまでただ働きしてきたサービス残業による未払い残業代を取り戻すチャンスだ。

卒業式シーズンを迎えている。この時期によく歌われるのが人気音楽ユニット「いきものがかり」の「YELL」や「SAKURA」だ。その「いきものがかり」が所属する芸能事務所「キューブ(東京都渋谷区)」が、2月14日、残業代の未払いで渋谷労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが明らかになった。

報道によると、20代の男性社員は裁量労働制を適用され、月200時間を超える残業をしたこともあったが、労基署は違法適用と認定。1月18日、未払い残業代を支払うようにとキューブに勧告した。男性は給与が減る異動を拒否し、上司から「業界ではこの働き方が当たり前で嫌ならやめた方がよい」と言われ、2018年12月末に事務所を解雇されたという。

続出する「残業代未払い」の摘発

昨年から今年にかけて有名・大手企業に対する労基署の残業代未払いの摘発が相次いでいる。18年3月にはJR西日本が全社員の4割にあたる1万4200人に対し、未払い残業代約19億9000万円を支払うと発表したが、これも天満労働基準監督署の是正勧告を受けての措置だった。

今年1月24日には自動車メーカーのスバルが社員3421人に計7億7000万円の残業代を支払っていなかったことが発覚した。群馬製作所の男性社員(当時46歳)の過労自殺をきっかけに太田労働基準監督署が調査したところ残業代未払いが判明し、是正勧告を出した。その後のスバルの調査で社員の残業時間を把握していなかった実態が明らかにされた。

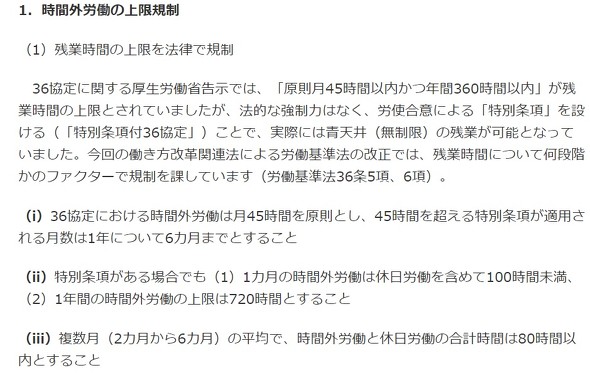

大手企業に対する労基署の摘発の背景にあるのが4月1日から施行される労働基準法改正による「罰則付き時間外労働の上限規制(関連記事を参照)」だ(中小企業は20年4月1日施行)。昨年の法律改正の国会審議などを通じて日本企業の長時間労働体質が改めてクローズアップされ、厚生労働省をはじめ労基署の違法残業の取り締まりが強化された。とくにこれまで常態化していたサービス残業にも積極的にメスを入れるようになり、4月の法律施行をスムーズにスタートさせるための露払いをするように労基署が監視の目を光らせている。

法律の施行は、これまでただ働きしてきたサービス残業による未払い残業代を取り戻すチャンスでもある。なぜなら、職場の暗黙の了解で残業時間を過少申告することが許されず、残業時間の上限規制によって企業は今まで以上に社員の労働時間の把握を厳しく迫られることになるからだ。そのためにも社員自身が働いた時間をしっかりと自己管理することが求められる。

では残業代を自己防衛するにはどうすればよいのか。何よりも大事なのは、新しい法律の内容を知ることである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

詐術、脅迫、暴力、洗脳 「辞めたくても辞めさせないブラック企業」急増の真相

詐術、脅迫、暴力、洗脳 「辞めたくても辞めさせないブラック企業」急増の真相

「会社を辞めたいのに辞めさせてくれない」という人の相談が増えている。厚生労働省の調査では、会社に辞めたいと伝えても辞めさせてくれない「自己都合退職」の相談が2番目に多く、3万8945件(相談件数の12.8%)もあった。「退職トラブル」の実態とブラック企業への対策を探る。 ブラック企業だけじゃない 「ワンオペ管理職激増」の深層

ブラック企業だけじゃない 「ワンオペ管理職激増」の深層

長時間労働、ワンオペ地獄、給料が上がらない、人材に投資しない……。「働き方の不条理」はなぜ生まれるのだろうか? 「時間外労働の上限規制」で何が変わるのか? 人事担当者必見の「働き方改革」用語解説

「時間外労働の上限規制」で何が変わるのか? 人事担当者必見の「働き方改革」用語解説

働き方改革関連法が可決・成立し、企業にも具体的な対応が求められます。企業の人事担当者が押さえておくべき「働き方改革」のキーワードをピックアップ。労働問題を扱う新進気鋭の弁護士が、用語の概念と企業が取るべき具体的な対策方法を解説します。今回は「時間外労働の上限規制」を取り上げます。 ローソンが「24時間営業の見直し」を検討する理由

ローソンが「24時間営業の見直し」を検討する理由

ローソンの竹増社長が24時間営業について変更検討を示唆。「社会のニーズがないのであれば変化に対応しなければならない」と話した。 ローソン、24時間営業の変更検討も視野に 竹増社長が示唆

ローソン、24時間営業の変更検討も視野に 竹増社長が示唆

ローソンの竹増社長が24時間営業について変更検討を示唆。「社会のニーズがないのであれば変化に対応しなければならない」と話した。 私はこうしてプロ野球をクビになった

私はこうしてプロ野球をクビになった

元プロ野球選手で、『俺たちの「戦力外通告」』著者が、自身の体験をもとに“クビ”になった経緯を語る。 違反すると懲役刑や罰金刑も! 「残業時間の上限規制」の影響を弁護士に聞いた

違反すると懲役刑や罰金刑も! 「残業時間の上限規制」の影響を弁護士に聞いた

2019年4月から働き方改革関連法が施行される。「残業時間の上限規制」など関連法の内容と、企業団体の人事・総務に求められる具体的な対応を、TMI総合法律事務所パートナーの近藤圭介弁護士に聞いた。 元国税局職員が明かす「確定申告」の注意点

元国税局職員が明かす「確定申告」の注意点

元東京国税局職員で、現在はフリーライターの筆者が「確定申告」の注意点を解説する。 公務員65歳定年制の導入は「若者の賃金搾取」と「解雇規制緩和」の序章だ

公務員65歳定年制の導入は「若者の賃金搾取」と「解雇規制緩和」の序章だ

政府は公務員の定年引き上げを検討している。この動きが民間にまで波及すれば法定定年年齢の65歳への引き上げにつながり、70歳までの雇用確保を義務付けるという「政府のシナリオ」が現実味を帯びつつあるのだ。その先にあるのは……。 “雇い止め訴訟”相次ぐ「無期転換の2018年問題」 企業はどう対応するか

“雇い止め訴訟”相次ぐ「無期転換の2018年問題」 企業はどう対応するか

有期雇用で5年を超えて契約更新する人たちが、希望すれば無期雇用に転換できる「無期転換申込権」が今年4月から発生した。対象者は450万人と推計されているが、雇用契約を更新されない「雇い止め」も起こっていて、契約社員が勤務先を訴える裁判が相次いでいる。企業はいかに対応すべきなのか。 「派遣の2018年問題」まで残り3週間 企業は「期間制限」にどう対応するか?

「派遣の2018年問題」まで残り3週間 企業は「期間制限」にどう対応するか?

2015年9月30日施行の改正労働者派遣法により、施行日以後に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には「事業所単位」と「個人単位」が設けられ、両方とも「3年」の期間制限がかかることになった。企業はいかに対応すべきなのか。