円安・株高の関係が終わりを告げる? 外貨預金も金利悪化:古田拓也「今更聞けないお金とビジネス」(1/3 ページ)

ワクチン開発から株価上昇が続くなか、これまでの常識が通用しなくなりつつある市場も存在する。為替市場だ。アベノミクス始動から半ば常識となっていた「円安株高」が、このワクチン相場では通用しない状況になっている。今の状況は「円高株高」となっているのだ。

新型コロナウィルスのワクチンは、株式市場にも効くようだ。

11日の米ファイザー社、次いで16日の米モデルナ社による「ワクチン報道」が株価を押し上げている。17日には日経平均株価が29年半ぶりに2万6000円を突破し、NYダウ平均に至っては史上最高値を更新した。一時3万ドルの節目を超える場面もみられた。

一方で、これまでの常識が通用しなくなりつつある市場も存在する。それは為替市場だ。アベノミクス始動から半ば常識となっていた「円安株高」が、このワクチン相場では通用しない状況になっている。今の状況は「円高株高」となっているのだ。

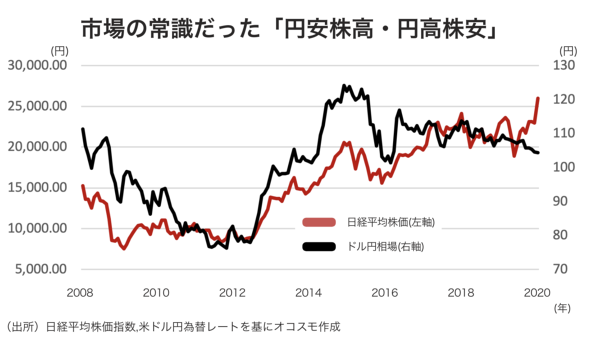

それでは、日経平均株価と為替相場の関係を振り返ってみよう。まずは2008年からの長期で比較する。08年からの世界金融危機では、円高・株安傾向だったが、12年末からのアベノミクス始動に伴う日銀の異次元緩和によって、円安・株高が同時進行した。

輸出企業にとっては、円安になるほど有利になる。円安になると業績が改善する企業が多かったことで、これまでは「円安株高・円高株安」という相関が市場の常識となった。

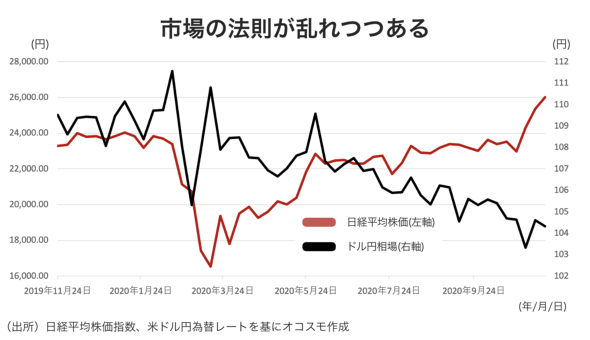

しかし、その法則は次第に乱れてきている。20年の6月以降の株と為替の動きに注目したい。20年の6月以降は、日経平均株価が上昇すればするほど、円高となっている。この逆転現象は時期を追うごとに加速し、11月には乖離(かいり)状況が一層拡大しているのだ。それではなぜ、今の状況は「円高・株高」となっているのだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

S&P495で分かる ブーム化する「米国株投資」に隠れた”歪み”

S&P495で分かる ブーム化する「米国株投資」に隠れた”歪み”

SNSにおける米国株ファンの発信や、初心者向けの米国株投資本の出現などによって、日本の個人投資家にとっても、米国株投資が近年一層身近な投資体験となっている。しかし、S&P495とS&P500、そしてGAFAMを比較すると、「米国株がコロナからいち早く立ち直った」という触れ込みの”ウソ部分”が分かる。 総合商社は「三菱」から「伊藤忠」時代に? 5大商社は大幅高

総合商社は「三菱」から「伊藤忠」時代に? 5大商社は大幅高

「投資の神様」という異名を持つ、ウォーレン・バフェット氏の「バークシャー・ハサウェイ」が、8月31日に三菱商事や伊藤忠商事といった、いわゆる「5大商社」の発行済株式総数の5%超を子会社で取得したという。5大商社の株価は、この発表が行われた31日以降、値上がりを続けた。なぜ、バフェット氏は日本の商社に目をつけたのだろうか。 政府の”景気後退宣言”から考える、コロナとバブル崩壊の意外な共通点

政府の”景気後退宣言”から考える、コロナとバブル崩壊の意外な共通点

日経平均株価は2万2000円台で拮抗している。そんな中、政府は7月、「景気の動向について、実は2018年10月から景気後退に入っていた」という趣旨の認定を行う。しかし、景気後退が観測されているにもかかわらず、株価がしばらく堅調に推移することは歴史上、それほど珍しくない。 アフターコロナは「バブル一直線」? 上昇止まらない株価

アフターコロナは「バブル一直線」? 上昇止まらない株価

足元の景気動向は、コロナ前と同じレベルまで回復しているとはとても言い難いなか、日経平均株価の反転攻勢が止まらない。6月3日の日経平均株価は2万2613円と、コロナ前の水準まで回復した。その背景には、コロナ禍中の緊急的な金融政策の存在が大きいと考えられる。 ディズニー決算から考える、厚労省発表「コロナ解雇7万人」が“それどころではない”ワケ

ディズニー決算から考える、厚労省発表「コロナ解雇7万人」が“それどころではない”ワケ

厚生労働省は6日、コロナ禍が関連した解雇・雇い止めが今年2月からの累計で7万人を超えたことを明らかにした。解雇ペースは緩やかになっているというが、これほどまでに影響は小さいと本当にいえるのだろうか。