【注目】ITmedia デジタル戦略EXPO 2024冬

【開催期間】2024年1月30日(火)〜2月25日(日)

【視聴】無料

【視聴方法】こちらより事前登録

【概要】多くの企業が人手不足に悩む中、業務効率化は待ったなしの課題だ。北海道の3000億企業コープさっぽろでは、ChatGPT、Bard、GoogleWorkspace、Slack、Zapier、Appsheetなどのツールを用い、業務DXを加速させている。明日からすぐまねできる具体事例を同社の長谷川秀樹氏が紹介する。

連載:仙石惠一の物流改革論

物流業界における「2024年問題」はすぐそこまで迫っている。この問題を克服するためには物流業の生産性向上以外の道はない。ロジスティクス・コンサルタントの仙石惠一が、運送業はもちろん、間接的に物流に携わる読者に向けて基本からノウハウを解説する

これまでの連載記事

来年度から、大手荷主企業には物流経営責任者の設置が義務付けられることが決まりそうだ。きっかけは物流2024年問題だろう。経営者の立場から会社の物流をきちんとコントロールせよ、という国からのメッセージである。

今まで物流の経験がなかった方や物流会社に丸投げしてきた方がこの立場になったら、きっと苦しいことになるだろう。そこで、そういった方たちには特に今回の連載をお読みいただきたい。物流の基本が身につくはずだ。

今回は物流の根幹ともいえる「荷姿(にすがた)」について解説したい。

荷姿はなぜ必要なのか?

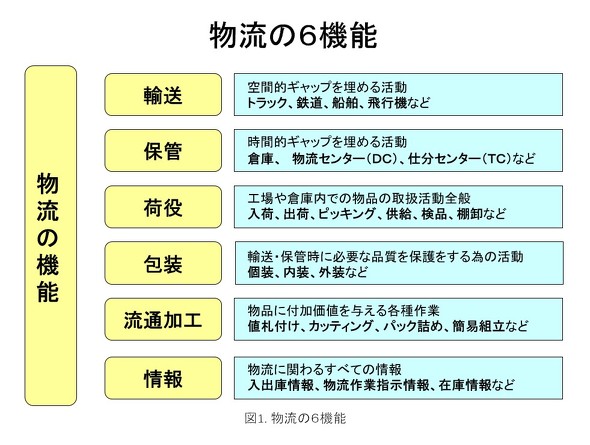

物流には6つの機能がある。「輸送」「保管」「荷役」「包装」「流通加工」「情報」だ。荷姿はこの内の「包装」機能に該当する。

物流というと、とかく輸送に目が行きがちだ。確かに輸送は物流コストのうち最も大きな割合を占めている。注目されるのは当然だろう。その一方であまり注目はされないものの、物流機能でも最重要といっても過言ではないものが荷姿だ。

そもそも、荷姿はなぜ必要なのだろうか。物流はものを動かすことで付加価値を生んでいる。輸送の定義はA地点とB地点の間に存在する空間的なギャップを埋めること。保管の定義は冬場に収穫された農作物を夏場に売るように、冬と夏の間の時間的なギャップを埋めることだ。これらのギャップを埋める活動が、付加価値を生む本質である。

荷姿はこの輸送や保管を効果的に機能させるために必要になる。製品を輸送したり保管したりする場合に品質を保持し、かつ作業性を高めるために必要なのだ。

生産効率を向上させる荷姿改善

工場のラインサイドに行くと資材や部品を入れた多くの荷姿を目にする。大きいものから小さいもの、段ボール荷姿や鉄製容器の荷姿、プラスチック容器を使った荷姿などその種類は多様である。

生産作業者はこの荷姿から必要な資材や部品を取り出して生産作業にあたっている。これらの資材や部品は容器に入れられてラインまで供給されているが、それは品質保持と運搬効率を考慮してのことである。つまり、物流が目的とする品質や効率などを達成するためには荷姿が必要不可欠なのだ。物流は荷姿のおかげで効率的に仕事ができているのである。

しかし生産作業者に注目して見ると、少々事情が異なるようである。生産工程の仕事は、部品や資材(以下、部品など)を取ってそれを加工したり組み立てたりすることである。できるだけ部品などを取る際にはムダな動作を伴わないことが望ましい。

これに反して、筆者が工場を観察していると、部品などを取る時に伸び上がったり、もの同士の絡みをほぐしたりといった余分な動作を行っていることが散見される。よって、1秒から数秒の余分な時間が発生しているのだ。

このような生産作業性に問題のある荷姿を改善することが、工場における物流改善の重要テーマといえる。

工場の生産工程における荷姿改善の要点は「取り出しやすさ」である。持ち替えや反転動作を発生させることなく「常に一動作でものを取り出すことができる荷姿」を考えていこう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「配送部門に無理を強いれば大丈夫」は通用しない――物流2024年問題、まずやるべきこと

「配送部門に無理を強いれば大丈夫」は通用しない――物流2024年問題、まずやるべきこと

物流業界における「2024年問題」はすぐそこまで迫っている。この問題を克服するためには物流業の生産性向上以外の道はない。ロジスティクス・コンサルタントの仙石惠一が、運送業はもちろん、間接的に物流に携わる読者に向けて基本からノウハウを解説する。 「段ボールに傷が」ムダな返品、どうなくす? 日本人の美意識とAIの挑戦

「段ボールに傷が」ムダな返品、どうなくす? 日本人の美意識とAIの挑戦

商品自体に問題はなくても、外箱の梱包段ボールに擦り傷があるだけで全て返品・廃棄される――こうした無駄をなくそうと、飲料大手のサントリーと富士通がAIを用いた物流DXに挑んでいる。 「経験則」からAI活用へ オイシックス・ラ・大地の“攻めのサステナブル”

「経験則」からAI活用へ オイシックス・ラ・大地の“攻めのサステナブル”

ミールキットのサブスクリプション販売などで知られるオイシックス・ラ・大地。持続的な成長とフードロス削減を両立させるには、デジタル文脈での組織力強化が不可欠だった。 物流初心者でもできる、現場で改善すべき「宝の山」の見つけ方

物流初心者でもできる、現場で改善すべき「宝の山」の見つけ方

物流はよく「宝の山」だといわれる。まだまだ改善が進んでおらず「改善という宝」が埋もれているからだ。その見つけ方とは。 首都圏で急増中のコスモス薬品 物価高を味方にした戦い方とは?

首都圏で急増中のコスモス薬品 物価高を味方にした戦い方とは?

九州を地盤とする大手ドラッグストア「コスモス薬品」。九州でトップシェアとなった後は、店勢圏を東に向けて拡大し、今まさに関東攻略作戦を進行中だ。コスモスを躍進には、物価高を味方にした戦い方がある。