生成AI、プロンプト作成時に押さえたい3つのポイント:ガートナー デジタル・ワークプレース サミット2024

「ガートナー デジタル・ワークプレース サミット2024」の中から、生成AI活用に関するセッションの内容を3回にわたって紹介する。

「生成AIはわれわれの競争相手ではなく、協働のパートナーであることを学ぶ必要がある」――。こう話すのは、ガートナーのアナリスト、ダリン・スチュワート氏だ。こうした基本を押さえておけば「AIに仕事を奪われる」といった漠然とした脅威論に惑わされることなく、前向きに活用できる。

ChatGPTなどの対話型AIを使う上で必要なスキルとして、スチュワート氏は「質問を作成する」「リクエストを伝える」「結果を検証する」――の3つを上げる。これらのスキルはどのようにして高めることができるのか。

プロンプト作成の注意点は?

「AIは指示に従うのがとても得意だが、問題は人間が指示を与えるのが非常に苦手だということだ」(スチュワート氏)

これまでは、調べものをする際にGoogleなどの検索エンジンが使われてきたが、自身が求める回答にたどり着けなかった経験がある利用者は多いはずだ。こうした検索に代わって、これからは生成AIにプロンプトを打ち込んで質問するといった、より高度な作業が求められることになる。

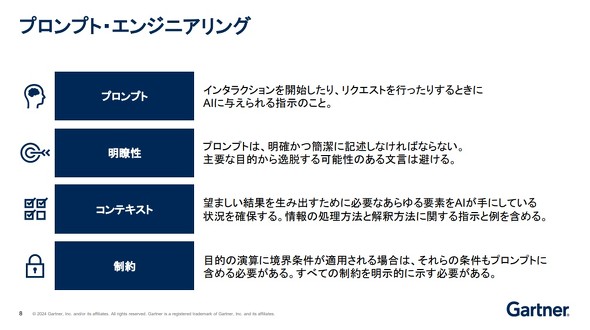

スチュワート氏は「全てのプロンプトには、明瞭さ、コンテキスト、制約という3つの基本的な資質が必要だ」と説明する。明瞭さを保つためには、簡潔な表現を心がけ、質問の主目的から逸れる可能性のある文言は使用を控える必要がある。コンテキスト(文脈)も、期待する回答を出力するための重要な要素となるため、質問に関する背景情報も含める。さらに、出力に必ず含めてほしい重要キーワードや文字数なども制約条件として盛り込むことで、より精度の高い出力が得られる。

スチュワート氏は「生成AIの問題の一つは、プロンプトの言い回し、語順、単語の選択、句読点のわずかな変更でも、劇的に異なる結果をもたらす可能性があることを忘れないでほしい」と強調する。

質問を作成し、生成AIに伝えるスキルを磨くための一つの方法として、スチュワート氏は、読書の効用に言及する。チャットボットやAlexaの登場など「テクノロジーの進化は私たちを甘やかし、ライティングスキルは低下する一方だ」とスチュワート氏は嘆く。

「内容が箇条書きに羅列されたオンライン読書ではなく、深い読書に積極的に打ち込めれば、生成AIを使う上で求められる批判的分析力や記述力を養うことができる」(スチュワート氏)

出力結果は「下書き」と捉える

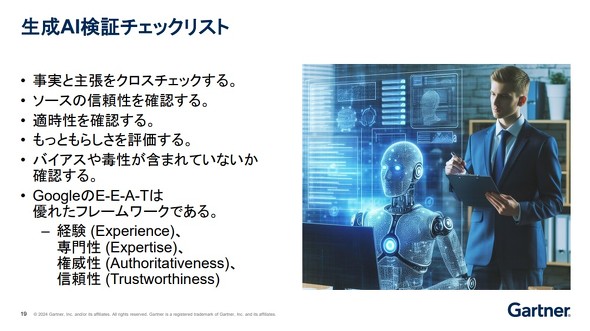

指示を出して得られた結果は、どう受け止めるべきか。スチュワート氏は「AIが生成したコンテンツは、常に下書きであるということを忘れないでほしい」とし、検証が不可欠であると指摘する。

生成AIが出力する結果は「見た目や聞こえのいいコンテンツを作成するように設計されている」ことを自覚し、正確さは「おまけ」程度として捉えておくべきだという。

出力された結果を検証するための有効な指標として、Googleのコンテンツ品質評価基準「E-E-A-T」が参考になるという。「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の4つの単語の頭文字から取ったもので、検索エンジンに表示されるコンテンツが、制作者の実体験や専門性、権威性、信頼性に裏付けられたものであるかどうかを重視する考え方だ。

生成AIが出力した結果も、これらの4つの観点から検証することで、不正確な結果を公開するリスクを減らせるという。

生成AIは活用の仕方次第で、ビジネス上の大きな味方になる。スチュワート氏は「生成AIはあくまで補助であり、われわれの代替品ではないことを理解してほしい。自分自身の専門知識、そして何よりも創造性を大切にしてほしい」と呼び掛けた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

生成AIはコミュニケーションをどう変える? ビジネスシーンにこれから起こること

生成AIはコミュニケーションをどう変える? ビジネスシーンにこれから起こること

「ガートナー デジタル・ワークプレース サミット2024」の中から、生成AI活用に関するセッションの内容を3回にわたって紹介する。 AI時代に淘汰される組織の特徴 今こそ“人間力”が求められるワケ

AI時代に淘汰される組織の特徴 今こそ“人間力”が求められるワケ

「ガートナー デジタル・ワークプレース サミット2024」の中から、生成AI活用に関するセッションの内容を3回にわたって紹介する。 生成AIを「利用しない」リスクとは 村田製作所が全社導入した理由

生成AIを「利用しない」リスクとは 村田製作所が全社導入した理由

連載「生成AI 動き始めた企業たち」第10回は、村田製作所を取り上げる。スマートフォンやPCで使われる電子部品の生産・開発は世界でもトップクラスのシェアを誇る同社。長年、DXにも注力し、AI開発にも力を入れる。同社の強みはどこにあるのか――。 AIもいずれ感情を持つ――人間に残された仕事は「不完全さ」にある

AIもいずれ感情を持つ――人間に残された仕事は「不完全さ」にある

社員一人一人の「デジタルクローン」を作製し、業務の一部を代行させているAIスタートアップのオルツ。多くの業務をAIクローンが代行できるようになった場合、私たちリアルな人間に求められる役割とは一体、何なのか。米倉千貴CEOに聞いた。 AIが仕事を「奪ってくれる」 給与も稼ぐ“社員の分身”を生んだオルツCEOの熱意

AIが仕事を「奪ってくれる」 給与も稼ぐ“社員の分身”を生んだオルツCEOの熱意

自分の分身が業務を代行してくれる――。そんな夢物語が現実のものとなりつつある。AI開発のオルツは社員全員の「デジタルクローン」を作製。クローンの働きに応じて社員本人に給与を支給する取り組みも始めた。AIクローン社員は、従来の仕事の在り方をどう変えるのか。