ノジマ、生成AIで「社長の分身」を開発 従業員の悩みにどう答える?

家電量販大手のノジマ(横浜市)が生成AIを使って野島廣司社長の“分身”を開発した。社長の人生哲学や経営者としての考え方を生成AIに学習させたもので、従業員は専用のスマホアプリやPCから社長の分身に質問を投げかけて、アドバイスを受けられるという。社長の分身を開発した狙いとは?

家電量販大手のノジマ(横浜市)が生成AIを使って野島廣司社長の“分身”を開発した。社長の人生哲学や経営者としての考え方を生成AIに学習させたもので、従業員は専用のスマホアプリやPCから社長の分身に質問を投げかけて、アドバイスを受けられるという。社長の分身を開発した狙いとは?

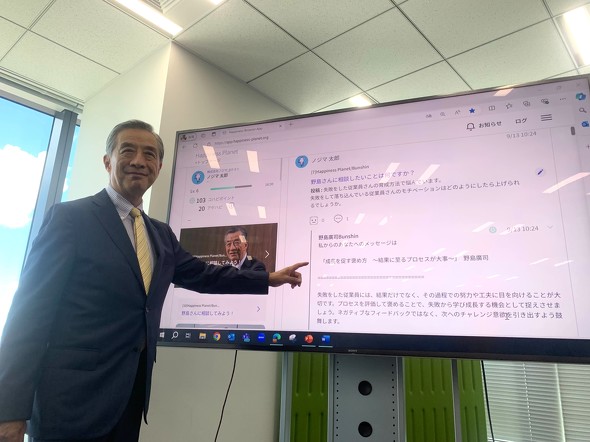

管理職の悩みに「社長の分身」はどう答える?

「管理職をやっていますが本当に自分で問題ないのか、不安になる時があります。管理職には何が必要でしょうか」

例えばこんな悩みが従業員から投げられたとき、生成AIで開発した野島社長の分身は、どのように答えるのか。

私からのあなたへのメッセージは

「厳しく温かくするのが良い」野島廣司

===================

管理職として不安を感じることは自然なことです。重要なのは、部下に対して厳格さと思いやりを持ち、信頼関係を築くことです。問題に直面した時、感情だけで対応せず、冷静に行動することも大切です。

(中略)

出典:講話より

努力を恐れず、厳しくも温かい対応を心掛け、信頼される管理職を目指していきましょう。

社長の分身の正式名称は「Bunshin×野島廣司」。社内向けの人材育成やコミュニケーションツールとしての活用を想定し、2020年設立の日立製作所子会社、ハピネスプラネット(東京都国分寺市)と共同で開発した。

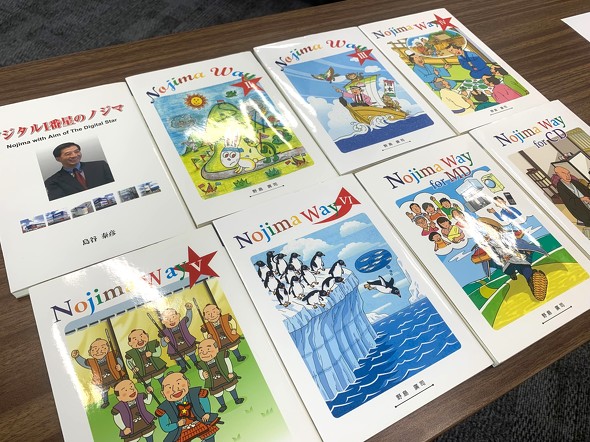

野島氏が社内向けに企業理念などを著した「ノジマウェイ」8冊や社外向けの著書2冊、直近2年分の講話データなどを生成AIに学習させたという。

なぜ「社長の分身」を開発したのか

「ノジマはこの30年、パーパス経営を重視してきた。数字やノルマを追うのではなく、経営理念に基づいて従業員が自ら行動することで成長を続けてきた」と野島氏は話す。

これまでも著作や社内向けの講話などを通じて、企業の存在意義や理念を社内に浸透させることに注力してきたが、現在、従業員は1万人を超え、平均年齢は34歳と若手も多い。顧客ニーズが多様化し、従業員の悩みも多岐にわたる中で、従業員が直接、野島氏と接する機会は十分とはいえないといった課題意識があった。

そこで同社は、分身を通じて、社長とのコミュニケーションを常時可能にしようと考えたという。

開発には約4カ月を要し、従業員は9月から利用を始めている。

開発を手掛けたハピネスプラネットの矢野和男CEOは「どうすれば社長の考え方や哲学を生成AIが語れるようになるか」という点で苦労を重ねてきたと話す。本来、ChatGPTなどの生成AIは、特定の思想や哲学のバイアスがかかった回答を避けるよう設計されているが、「人の心を動かすには思考のバイアスはむしろ必要」だと考え、思想・哲学のバイアスを適切にコントロールし活用するための技術を独自に開発したという。

今後も継続的に学習を続け、分身の精度を高めていくという。野島氏は「生成AIの有効的な活用として、良い事例の一歩としてなっていったらうれしいことではないかと思う」と話した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

AIが仕事を「奪ってくれる」 給与も稼ぐ“社員の分身”を生んだオルツCEOの熱意

AIが仕事を「奪ってくれる」 給与も稼ぐ“社員の分身”を生んだオルツCEOの熱意

自分の分身が業務を代行してくれる――。そんな夢物語が現実のものとなりつつある。AI開発のオルツは社員全員の「デジタルクローン」を作製。クローンの働きに応じて社員本人に給与を支給する取り組みも始めた。AIクローン社員は、従来の仕事の在り方をどう変えるのか。 AIもいずれ感情を持つ――人間に残された仕事は「不完全さ」にある

AIもいずれ感情を持つ――人間に残された仕事は「不完全さ」にある

社員一人一人の「デジタルクローン」を作製し、業務の一部を代行させているAIスタートアップのオルツ。多くの業務をAIクローンが代行できるようになった場合、私たちリアルな人間に求められる役割とは一体、何なのか。米倉千貴CEOに聞いた。 生成AI、プロンプト作成時に押さえたい3つのポイント

生成AI、プロンプト作成時に押さえたい3つのポイント

「ガートナー デジタル・ワークプレース サミット2024」の中から、生成AI活用に関するセッションの内容を3回にわたって紹介する。 生成AIはコミュニケーションをどう変える? ビジネスシーンにこれから起こること

生成AIはコミュニケーションをどう変える? ビジネスシーンにこれから起こること

「ガートナー デジタル・ワークプレース サミット2024」の中から、生成AI活用に関するセッションの内容を3回にわたって紹介する。 生成AI、明治の活用法 社内アイデアソンで生まれた案は?

生成AI、明治の活用法 社内アイデアソンで生まれた案は?

大手菓子メーカーの明治は1月から社内生成AI「meiji AI Talk」の活用を始めた。活用アイデアの創出に向け、社内ではどのような取り組みをしているのか。