連載

「JALとANA」どこで違いが生まれたのか? コロナ禍を乗り越えた空の現在地:業績は好調でも不安要素あり(2/7 ページ)

インバウンド需要が旺盛で、日本の観光業界が盛り上がりを見せています。では、航空会社の業績はどうなっているのでしょうか。JALとANAの決算をベースに分析したところ……。

外的要因に左右されやすい航空業界

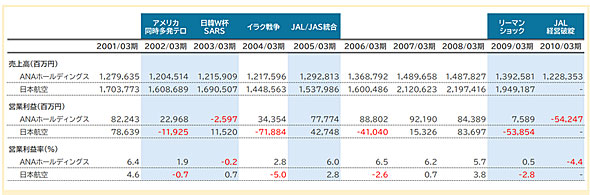

航空会社の経営状況は、これまでさまざまな外的要因に大きく左右されてきました。代表的な例は、2001年9月の米国同時多発テロ、2002年末に流行した重症急性呼吸器症候群(SARS)、2003年3月に始まったイラク戦争、そして2008年のリーマンショックなどです。

ANAの2000年代の財務諸表を見ると、営業利益率は2001年より前は6.4%だったものが、米国同時多発テロでは2%未満に落ち込みました。これはテロにより旅客需要が減り、利益率が低下したことを示しています。2002年の日韓ワールドカップというプラスの要因があったものの、SARSの影響で再び需要が落ち込み、営業赤字に陥りました。

その後は順調に回復し、営業利益率は5〜6%台まで回復しましたが、2008年9月のリーマンショックで0%近くまで落ち、2010年3月期には再度営業赤字に陥りました。

一方、JALはどうだったのでしょうか。2001年の米国同時多発テロによる需要減で赤字に転じ、2002年の日韓ワールドカップでの需要は取り込みつつも、その後のSARSやイラク戦争などで大きな影響を受けた点はANAと変わりません。

しかし大きく違ったのは、2004年に当時の日本エアシステム(JAS)と統合したことです。経営赤字に陥ったタイミングで統合し、不採算路線の整理や人件費の削減などがうまくいかなかったこともあり、2010年に経営破綻しました。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「牛丼500円時代」の幕開け なぜ吉野家は減速し、すき家が独走したのか

「牛丼500円時代」の幕開け なぜ吉野家は減速し、すき家が独走したのか

牛丼の価格戦争――。この言葉を目にすると「懐かしいなあ」と感じる人も多いかもしれないが、いまや「500円時代」の足音が聞こえてきた、といったところでしょうか。牛丼チェーン3社の業績を見ると、明暗がわかれているようで。 なぜ「金の卵」を守れなかったのか 東芝と日立、明暗を分けた企業統治のあり方

なぜ「金の卵」を守れなかったのか 東芝と日立、明暗を分けた企業統治のあり方

半導体大手のキオクシアHDが、株式上場を遅らせると発表しました。キオクシアの旧社名は「東芝メモリ」。「金の卵」ともいえる事業を、なぜ東芝は手放したのでしょうか。 7割が「課長」になれない中で、5年後も食っていける人物

7割が「課長」になれない中で、5年後も食っていける人物

「いまの時代、7割は課長になれない」と言われているが、ビジネスパーソンはどのように対応すればいいのか。リクルートでフェローを務められ、その後、中学校の校長を務められた藤原和博さんに聞いた。 ニトリはなぜ「就職ランキング」で1位なのか 見落としてはいけない“会社の数字”

ニトリはなぜ「就職ランキング」で1位なのか 見落としてはいけない“会社の数字”

「就職企業人気ランキング」を見ると、「ニトリ」が1位になっているデータも。人気の総合商社や金融機関を押しのけて、なぜニトリが上位にランクインしているのか。会社のデータを見ると……。