「実際の詐欺に近い状況を」――横浜市が仕掛けた“注意喚起チラシ”の内容がすごかった:ナッジで変わる人・まち・企業

高齢者を狙った特殊詐欺が増える中、横浜市がナッジの理論を生かした注意喚起を行い、話題となりました。ただ単に「注意してください」と訴えるのではなく、より関心を引くために加えた、ある工夫とは?

ITmedia デジタル戦略EXPO 2025冬

KDDIが経理のオペレーション改革にAIを活用し、得た成果とは。従来の業務プロセスから脱却を図る中で直面した課題、失敗と成功、今後の展望を語る。

昨今、行政の現場では「ナッジ」(nudge)と呼ばれる行動経済学の考えを生かした政策手法が注目を集めています。

ナッジとは「そっと後押しする」という意味で、強制したり、禁止したりするのではなく、人々が自発的によりよい行動を取れるように手助けする手法です。

長年、深刻な社会課題の一つに、高齢者を狙った特殊詐欺があります。各自治体は対策を講じていますが、犯行手口が巧妙化し、被害は増加の一途をたどっています。

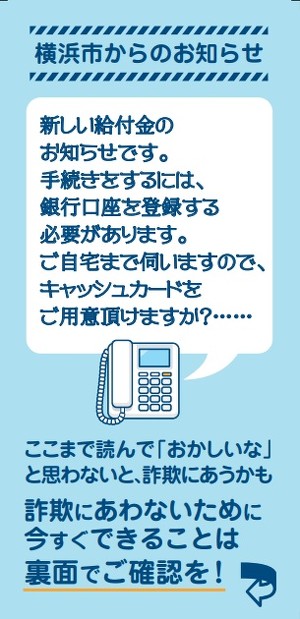

こうした中、横浜市がナッジの理論を生かした注意喚起を行い、話題となりました。ただ単に「注意してください」と訴えるのではなく、より関心を引くために、ある工夫を加えました。一体どんな工夫なのでしょうか。回答は、同市 市民局 地域防犯支援課長の丹羽仁志さん。

Q.取り組みの概要と始めた経緯は?

横浜市では、令和6(2024)年6月中旬〜下旬、介護保険料額の決定通知書を発送するのに合わせ、65歳以上の第1号被保険者(約94万2000人)に、ナッジ理論を応用した、特殊詐欺への対策を呼びかける内容のチラシを同封しました。

介護保険料額の決定通知書に特殊詐欺被害防止のチラシを同封した啓発は、平成27(2015)年度から実施しています。しかしながら、特殊詐欺被害は未だに被害件数・被害額ともに高水準で推移しています。令和5年にはオレオレ詐欺などの特殊詐欺が横浜市内で933件発生し、約20億7200万円の被害がありました(暫定値)。

そのため、これまでと視点を変えた啓発としてナッジを活用することで、高齢者の皆さまが「電話機の留守電を設定する」という行動変容につなげていきたいと考え導入しました。

Q最もこだわったポイントは?

例年と比較するとチラシの反響(電話やメールでの問い合わせ)は多く、手応えは感じました。電話やメールの件数は記録していないため、反響が昨年度と比較してどの程度増加したのか、留守番電話をどの程度設定してくれたかは分かりません。

チラシを制作するうえで、主に以下の3点にこだわりました。

(1)実際の詐欺電話に近い状況の提示

詐欺の電話を受けた時点では、実際は、それが詐欺の電話かどうか分かりません。電話を取る前から警戒しないと詐欺に気付くのが難しいことを実感してもらうため、一見して詐欺に関するチラシとは分からないデザインにしています。

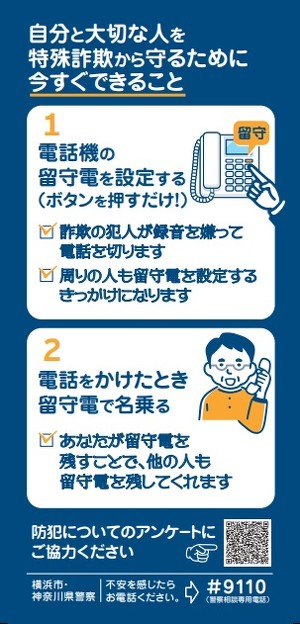

(2)行動指示

読んだ人が簡単にいますぐできる対処行動を、「〜しない」という表現ではなく、具体的に指示しています。

(3)メリットの明示

詐欺の犯人が録音を嫌がり電話を切るという、行動のメリットを明示しています。

自分が留守電設定することが知人も留守電設定するきっかけになるという、利他的な動機づけを記載しています。

Q.要した期間、人手、コストは?

準備などに要した期間は、当初の打ち合わせからデザインが完了するまでの3カ月です。市民局の職員3人と、ナッジの実装を進めるために有志でつくる横浜市行動デザインチーム YBiT(ワイビット)の2人、科学警察研究所 犯罪予防研究室長の島田貴仁さんの計6人で制作を進めました。導入コストは、チラシデータの作成・印刷・郵送料以外はかかりませんでした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

自転車と歩行者の衝突をゼロに 東京・狛江市が編み出したユニークな解決策とは?

自転車と歩行者の衝突をゼロに 東京・狛江市が編み出したユニークな解決策とは?

東京都狛江市では、駅前で歩行者と自転車の衝突事故をなくすため、自転車の利用者に「おしチャリ」を促そうとナッジの手法を取り入れました。その結果、どのような効果がうまれたのでしょうか?