男性の育休取得率、3年で9割達成 千葉市が生かした「逆転の発想」とは?:ナッジで変わる人・まち・企業(2/2 ページ)

千葉市の男性育休取得率は平成28(2016)年度、12.6%(国基準)と低迷していましたが、ある取り組みを実行した結果、3年後には取得率が92.3%へと一気に上がりました。一体、どのような取り組みを進めたのでしょうか。

Q.最もこだわったポイント、大変だったポイントは?

男性の育児休業取得率をもう一段引き上げる取り組みを検討する中で、「所属長に対して、所属職員の『育休を取得しない理由』を調査する」という逆転の発想で取り組んだことが、一気に取得率が上がった要因と考えています。

「育休を取得しない理由」を対象職員本人ではなく、所属長に対して調査した理由として、マネジメント力を発揮して、育休取得しやすい職場環境に変えてもらいたいという意図がありました。所属長が対象職員から理由を聞きだす必要があり、必然的に面談などのコミュニケーションが生まれ、育休取得の障壁が直接的に取り除かれることを期待しました。

また、取得率は部門ごとに集計され、幹部会議で共有されることから、「取得しない理由の調査」をきっかけに、幹部職員の意識が「どうしたら他部門よりも職員が育休を取得できるようになるのか」という方向に向き、効果的な周知や業務分担の調整など、影響力のある幹部職員が先導して動いてもらうことを期待しました。

調査の詳しい実施方法は以下の通りです。

男性職員の育休取得率向上に係る調査(平成29年度〜令和元年度)

- 子が生まれた職員の所属長に対し、育児休業の取得予定調査を行い、その中で育児休業を取得しない場合はその理由を調査しました。

- 令和2(2020)年度以降については、上記調査を実施する代わりに、子の出生後1年以内に1か月以上の休暇・休業の取得を目標として設定し、育児休業の取得を前提とした「男性職員に関する休暇等取得計画書兼フォローシート」の作成を所属長と職員に求めており、男性職員の積極的な育児参加を促しています。

- 効果検証として、毎年度、市長も出席する幹部会議において、各部門(局区等別)の取得率の状況を共有するとともに、男性職員が育児休業を取得しやすい環境整備を進めていくことに対する庁内意識統一を図っています。

取り組みの過程で、以下のような課題の改善も進めました。

課題・改善ポイント

- 育児休業取得(無給)による収入減少の不安

→市職員互助会において「育児休業者支援金」を新設し、子が1歳に達する日までの間に育児休業を取得した場合、勤務日で5日間を限度として休業に伴う給与の減少を補てんしました。

- 男性職員が育児休業を取ることに対する職場の理解や業務支援

→子育て中や子育てに関心のある男性職員の交流の場を広げるため「イクメン・ランチミーティング」を実施するとともに、「男性職員子育て応援プラン(冊子)」(現在は「子育て支援ハンドブック」に統合)を発行し、男性職員の休暇・休業取得例等の周知を行い、男性職員が育児休業を取得しやすい環境を整備しました。

→制度利用にあたり、業務を計画的・効率的に処理していく必要があるほか、職員間の支援や協力体制も必要であり、制度の利用を希望する者がしっかりと制度を利用できるような職場体制の整備に努めました。

→職場環境の整備と同時に、活力ある組織を維持していくためにも、職員一人一人が、組織運営や職務に責任を持ち、自身の成長に取り組むことができる組織にしていくことが重要であり、新規採用職員をはじめ採用早期の段階から、職員がこのような意識をもって業務に従事していけるよう各種研修の実施をはじめとした職員の意識改革にも取り組んでいます。

Q.要した期間、人手、コストは?

所掌事務の一環として対応しており、本件に対する追加のコストや人手は発生していません。

Q.今後は?

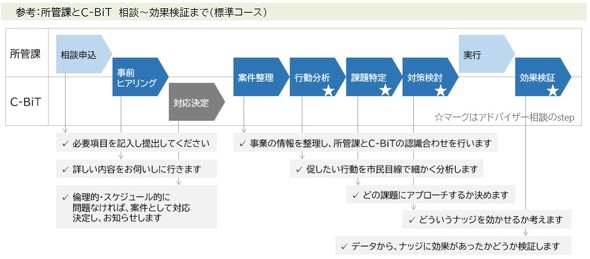

令和5(2023)年5月に、ナッジを活用した改善・改革の推進を目的として、職員の有志メンバーで構成される千葉市行動デザインチーム(C-BiT)を立ち上げました。現在、メンバー17人に加えて、アドバイザーとして千葉大学大学院の教授2名にも協力をいただきつつ、庁内の各部署からの依頼に応じる形で組織の枠を超えて活動しています。

標準的な流れは以下の図のとおりです。

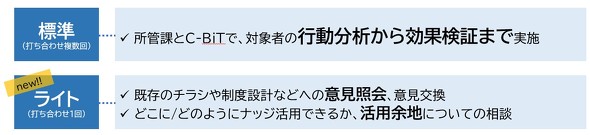

2024年度は「より気軽に相談したい」というニーズに対応するため、標準的な流れ(標準コース)に加えて、単発で相談ができるライトコースを新設しました。

C-BiT発足以降、標準コース9件(対応継続中のものを含む)、ライトコース4件の依頼に対応(例:剪定枝の資源回収量を増やしたい、公園のトイレをきれいに使ってもらいたい、など)。今後は、C-BiTの活動内容を庁内に分かりやすく周知することで、C-BiTへの依頼の掘り起こしや、「このアイデア、うちでもやってみよう」といったナッジの自発的な活用へとつなげていきたいと考えています。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

自転車と歩行者の衝突をゼロに 東京・狛江市が編み出したユニークな解決策とは?

自転車と歩行者の衝突をゼロに 東京・狛江市が編み出したユニークな解決策とは?

東京都狛江市では、駅前で歩行者と自転車の衝突事故をなくすため、自転車の利用者に「おしチャリ」を促そうとナッジの手法を取り入れました。その結果、どのような効果がうまれたのでしょうか? 「実際の詐欺に近い状況を」――横浜市が仕掛けた“注意喚起チラシ”の内容がすごかった

「実際の詐欺に近い状況を」――横浜市が仕掛けた“注意喚起チラシ”の内容がすごかった

高齢者を狙った特殊詐欺が増える中、横浜市がナッジの理論を生かした注意喚起を行い、話題となりました。ただ単に「注意してください」と訴えるのではなく、より関心を引くために加えた、ある工夫とは?