ファイア・アイ、標的型サイバー攻撃の検出と情報共有基盤を刷新

未知のマルウェアや複数の経路を使った攻撃の発見と、その情報をユーザーやセキュリティベンダー間で共有する仕組みを強化した。

標的型サイバー攻撃対策ベンダーのファイア・アイは3月5日、未知のマルウェアや複数の経路を使うサイバー攻撃の検出と、その情報をユーザーやセキュリティベンダー間で共有する仕組みを強化したと発表した。標的型サイバー攻撃の発見やその対応を迅速化できるとしている。

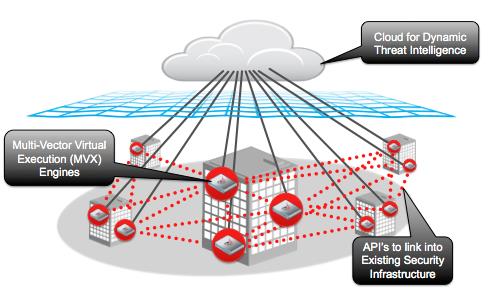

この仕組みは、脅威を検出する「Multi-Vector Virtual Execution(MVX) エンジン」を搭載したアプライアンスと、検出した脅威情報を共有するクラウド基盤「Dynamic Threat Intelligence クラウド」、Dynamic Threat Intelligence クラウドの情報をユーザーやセキュリティベンダーが利用するためのAPIなどから構成される。

MVXエンジンを搭載したアプライアンスは、Windowsデスクトップなどの環境を仮想マシンとして実行し、企業ネットワークに侵入したファイルやプログラム、メールやWebからの通信による挙動を解析して、マルウェアなどの不審な兆候がみられる場合に、その詳細な結果をユーザーに通知する。また、Androidなどのモバイルアプリの解析サービスも新たに提供して、企業のIT部門が社員に利用させるアプリの安全性を事前に確認できるようにした。

解析結果の情報は、匿名化してDynamic Threat Intelligence クラウドに蓄積される。ユーザーやセキュリティベンダーは、クラウドに蓄積された情報を得て、自社の対策やセキュリティ製品・サービスに活用できるようにする。同社はMcAfeeやSophos、Dell(SecureWorks)、HP、EMC(RSA)、Bluecoat、Impervaなど25社以上のベンダーと協業しており、各社のエンドポイントセキュリティ製品やネットワークセキュリティ製品、セキュリティ監視サービスなどに利用されるという。

2004年創業の同社は、当初から未知のマルウェアの検出に特化したセキュリティ技術を提供。近年は企業や官公庁などの機密情報を搾取する標的型サイバー攻撃が増加しており、ウイルス対策ソフトなどより早くマルウェアを発見するソリューションとして、同社製品を導入する企業や組織が増えている。

創業者で最高技術責任者などを務めるアッシャー・アジズ氏は、「標的型サイバー攻撃ではなりすましメールやWebサイト、未知のマルウェアなど複数の経路や手段を組み合わせて段階的に行われる。ベンダーが定義ファイルを作成してアンチウイルスやIPS(不正侵入防御)などで防御を講じる従来の対策だけでは通用しなくなりつつある」と話す。

同社によれば、製品を新規導入した企業の95%では未知のマルウェアが侵入した痕跡が見つかり、1週間あたり650件もの未知のマルウェアの侵入が検知されているという。

アジズ氏は、「ユーザー企業などのローカル環境で脅威をいち早く発見することで、セキュリティ対策全体とより機能させていけるようになるだろう」と述べた。

関連記事

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意

- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御

- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散

- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

新たな標的型サイバー攻撃対策基盤のイメージ

新たな標的型サイバー攻撃対策基盤のイメージ アッシャー・アジズ氏

アッシャー・アジズ氏