ヤマハ発動機のAI人財育成術は? 世界5000万ユーザーと1対1で向き合う組織の作り方:売上高約1.5兆円企業のスモールマスマーケティング、社内を変えるAI基盤

DX推進の渦中にあるヤマハ発動機はデータ基盤整備と同時にAIを生かした顧客接点の最適化を模索中だ。ここで重要になるのはデータサイエンティストの活動の生産性向上と、データを扱える人材の拡大だ。スモールマスマーケティングを目指すヤマハ発動機はこの二つの課題にどう取り組んだか。担当者に話を聞いた。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

世界中の顧客一人一人のニーズを知るには、国や地域、年齢などの多様な属性情報から精緻な分析が必要だ。グローバル企業の顧客マーケティングとなれば必要とされる分析モデルの数は膨大になる。さらに時節に応じて都度の再評価も必要となる。

データがものをいう時代、どの企業もデータサイエンティストの抱え込みに躍起にる状況だが、全てを少数のデータサイエンティスト頼みにしてしまうと、スケールさせるのにも限界がある。かといって基礎スキルがない人材がAIを扱うと間違った結果が量産されてしまう。こうした問題を、DX推進の渦中にあるヤマハ発動機はどう乗り越えただろうか。

ヤマハ流DXへの取り組みは、3方向同時に進む

データ利活用の巧拙がビジネスの勝敗を決する重要要素とみなされる中で、世界に後れを取ってきた日本のDXの巻き返しが始まっている。

その現れが、歴史あるメーカーのデジタルシフトとデータドリブンな事業体制づくりだ。こうした動向の先頭に立つ企業の1社であるヤマハ発動機は、機械学習に新プラットフォーム「DataRobot」を導入し、データ分析作業効率やモデル運用合理化を実現するとともに、現場での分析にも展開を計画中だ。

ヤマハ発動機は二輪事業の世界的ブランドであるばかりでなく、船舶関係事業、ロボティクス事業、特機事業など多方面に事業展開する老舗メーカーだ。売上高は1兆4713億円を、海外売上比率は約9割を占める。

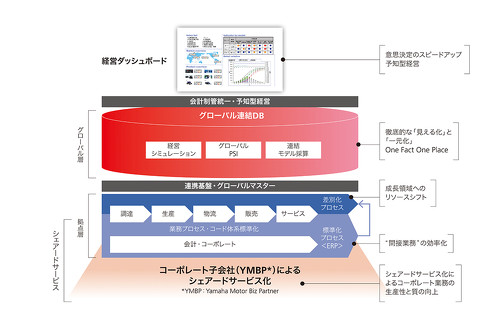

同社の強さを支える特徴の1つは現場の自立性を重視した現場主義のガバナンスだ。しかし、こと情報システムに関する限り、現場への最適化を図るあまりにさまざまなシステムが乱立して情報統合や保守・運用に大きな課題を抱えていた。デジタル化で他社に後れを取ると感じた同社は、2017年にインテル出身の平野浩介氏をフェローとして迎え、DXの本格的推進にかじを切った。

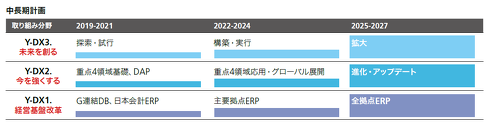

翌年には、Y-DX(ヤマハのDX)と銘打ち3つの取り組みを開始した。

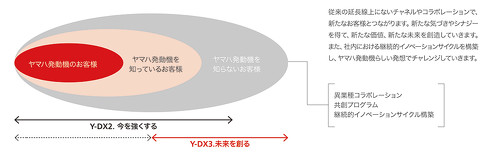

Y-DX1は、経営基盤改革だ。 徹底的な見える化と一元化により意思決定スピードを上げ、成長領域へのリソースシフト、顧客の見える化と余地型経営を目指し、基幹業務プロセスとシステムの標準化を開始した。Y-DX2は、「今を強くする」取り組みだ。データ分析、デジタルマーケティング、スマートオペレーション、コネクテッドの4領域で「新たな感動を提供する」ことを目指す。Y-DX3は、「未来を創る」取り組みだ。世界の顧客に新しい製品やサービスを提供し、未来を創造する。

これらの取り組みを同時並行で進めているのが現在の状況だ。これら全ての領域を通して、膨大な製品や顧客データの分析と利活用が求められる。そのデータを取り扱う中核的な組織が、18年1月に発足した「デジタル戦略部」である。

世界の5000万ユーザーに感動体験を提供するために必要なデジタル戦略

当初、データサイエンティストは2人のみからスタートしたデジタル戦略部は、まずデジタルマーケティングの強化を進めた。顧客一人一人に適時適切なチャネルでコミュニケーションをとり、顧客エンゲージメントの向上を目指すものだ。

これを実現するには顧客データの詳細な分析が欠かせない。機械学習を使った分析や、Pythonを使った手組みプログラムで課題解決に有用な示唆を得ることに奮闘した。この取り組みは顧客接点での満足度を上げることが目的ではあったが、さらに発展的な展望もあった。

デジタル戦略部の大西圭一主査は「ヤマハ発動機の企業目的は『感動創造企業』になること。そのためには人間の感性を重視して人の機能を拡張できる製品を作ることが重要。人間を重視して顧客に向き合うことが不可欠だが、当社製品は世界で年間700万ユニット、耐用年数を考慮すると5000万ユニットが使われていると推定する。だがお客さまとの直接的な対話の機会はごく限られる」と話す。

「デジタルデータはオートメーションやターゲティングと相性がいい。1人の従業員が1万人、あるいは100万人にパーソナライズされた感動体験を届けられ、さらにスケールすることも可能になる」

機械学習を使ってスモールマスマーケティングの分析モデル開発を効率化

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 中国電力、RAGの限界に直面し“電力業務特化型LLM”の構築を開始 国産LLMを基盤に

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- 「年齢で落とされる」は6割超 シニアエンジニアが直面する採用の壁と本音

- なぜ日本のITエンジニアは優遇されない? 「世界給与ランキング」から見えた課題

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

ヤマハ発動機 デジタル戦略部 大西圭一主査

ヤマハ発動機 デジタル戦略部 大西圭一主査