デジタル庁が「Web3.0で目指す社会」とは? 研究会発表の重要ポイントまとめ

デジタル庁が本格的にWeb3.0に関する検討を進めている。「第1回Web3.0研究会」が実施され、その中で重要な点を紹介する。

» 2022年10月06日 07時00分 公開

[関谷祥平,ITmedia]

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

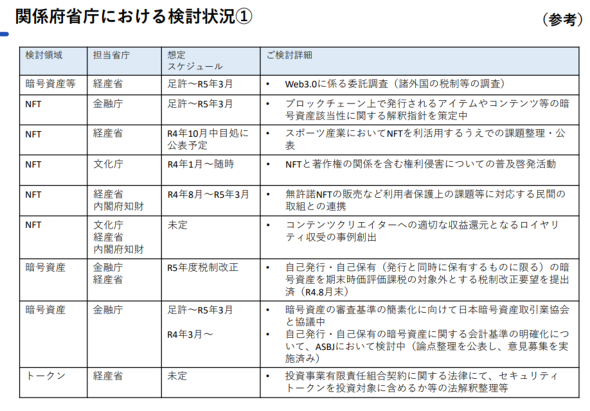

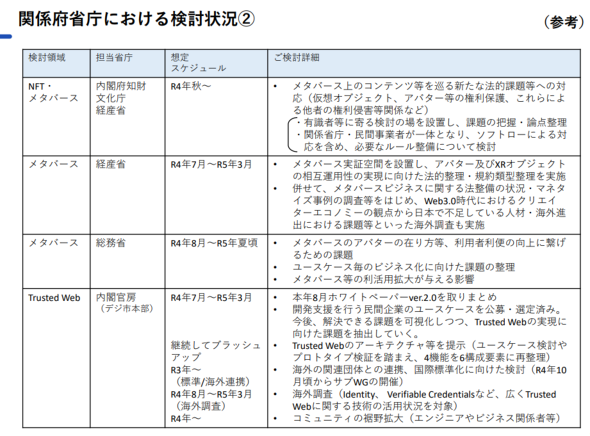

デジタル庁は2022年10月5日、「第1回Web3.0研究会」を開催した。研究会の開催に伴って同庁が公開した「事務局説明資料」の中で特に注目すべきは、4ページ目「検討に当たっての主な留意点」、5ページ目「Web3.0で実現を目指す経済・産業・社会の姿とは?(仮説)」、6ページ目「関係府省庁における検討状況1」、7ページ目「関係府省庁における検討状況2」だ。

Web3.0を検討するにあたっての留意点

P4で挙げられた留意点は以下の6つだ。

- Web3.0により実現を目指す経済や産業、社会の姿はどのようなものか:どのような社会課題の解決を目指すのか。Web3.0により今の世界はどう変わるのか(Web3.0の定義論に深入りしない。メタバースについては、主としてデジタル資産との接合という観点から取り扱う)

- Web3.0の本質は真に「分散的=非中央集権的」か:ウォレットの鍵管理を巡り新たな「中央集権的な世界」が生まれる可能性も

- 理想と現実のギャップにどう向き合うか:例はクリプトエコノミーに流入した資金の行方、オラクル問題、ガバナンストークンの投票率が低い問題など

- 自己責任と利用者保護のバランスをどう考えるか:誰一人取り残されない安全な利用環境は誰が整備するのか

- Web3.0におけるトラストをどう考えるか:セキュリティ懸念がある中、ID管理、eKYC対応の在り方についての規範は必要か

- 国籍や法的位置付けが不明確なエンティティや活動に、内外の関係者との連携を図りながら、国としてどう向き合っていくのか

Web3.0で実現を目指す経済・産業・社会の姿とは?

P5では、Web3.0で実現を目指す経済・産業・社会の姿として以下が挙げられた。

- 小口でも資金調達容易なスタートアップ起業環境(DAOを通じた資金調達の在り方)

- GAFAに代わるプラットフォーム事業者の擡頭(日本企業もその一翼を)

- 国内でのWeb3.0関連技術開発・起業を容易に(規制・税制面)

- 国内で事業実態のあるDAOに対する適切な規制や課税

- NFT発行・DAO組成によるコンテンツ産業と地域の活性化(NFT・DAOの好事例)

- 安心して利用できる環境(マイナンバーカードとDIDの適切な連携)

- 職歴証明と雇用流動性の確保(移転不能なSoulboundトークン(SBT)等の活用)

- 国境を越えた円滑な法執行・消費者保護

- 内外の多様な人材の活躍の舞台を拡げていく

関係府省庁における検討状況1、2

関係府省庁における検討状況1は以下の図1だ。

関係府省庁における検討状況2は以下の図2だ。

本記事で取り上げた4ページは、事務局説明資料の中でも具体的な政府の方針を示しており、今後の取り組みを理解する上で重要な部分となる。

関連記事

岸田首相が言及 「Web3関連の取り組みを推進」

岸田首相が言及 「Web3関連の取り組みを推進」

政府がWeb3へ積極的な姿勢を見せている。岸田首相は政府として、メタバースやNFTを中心としたWeb3領域での取り組みを強化するようだ。 デジタル庁がWeb3研究会を開催 河野デジタル大臣が説明

デジタル庁がWeb3研究会を開催 河野デジタル大臣が説明

Web3への取り組みが広がる中、デジタル庁は「Web3研究会」の開催を発表した。開催の意図とその中身は。 Web3とは何か? 5分で分かる「NFT」「DeFi」「DAO」

Web3とは何か? 5分で分かる「NFT」「DeFi」「DAO」

Web3は今までのWebサービスと何が違い、どのような社会を実現するものなのか。Web3を構成する要素として注目を集める「NFT」「DeFi」「DAO」とは何か。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

SpecialPR

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 住信SBIネット銀行、勘定系システムのクラウド移行にDatadogを採用

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- ドローンいらず? 飛行動画作成できる「Google Earth Studio」登場

- なぜ、投資対効果が不透明でもAIに投資し続けるのか? 調査が明かす「皮肉な現実」

あなたにおすすめの記事PR