自社用LLM構築にむけて RAG評価ってどうやればいいの? 最新フレームワーク「Auepora」をチェック:AIビジネスのプロ 三澤博士がチェック 今週の注目論文

生成AIの推論精度向上を目的としてRAGの実装が進んでいますが、その性能を適切に評価することも重要です。複雑な評価プロセスに対応するために提案された「Auepora」と呼ばれる評価方法分析フレームワークを紹介します。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

この連載について

AIやデータ分析の分野では、毎日のように新しい技術やサービスが登場している。その中にはビジネスに役立つものも、根底をひっくり返すほどのものも存在する。本連載では、ITサービス企業・日本TCSの「AIラボ」で所長を務める三澤瑠花氏が、データ分析や生成AIの分野で注目されている最新論文や企業発表をビジネス視点から紹介する。

生成AIに外部データベースを参照させることで推論精度を向上させる「RAG」システムは企業での実装が進んでいますが、その性能を適切に評価することも重要です。評価軸は、検索の精度や生成の質、システム全体の性能などさまざまです。

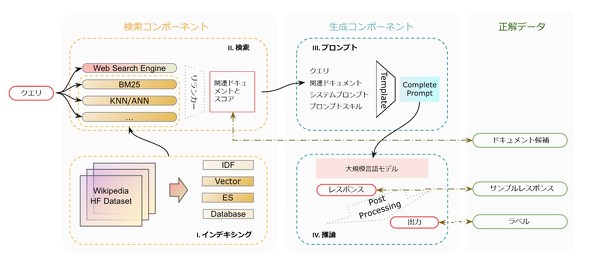

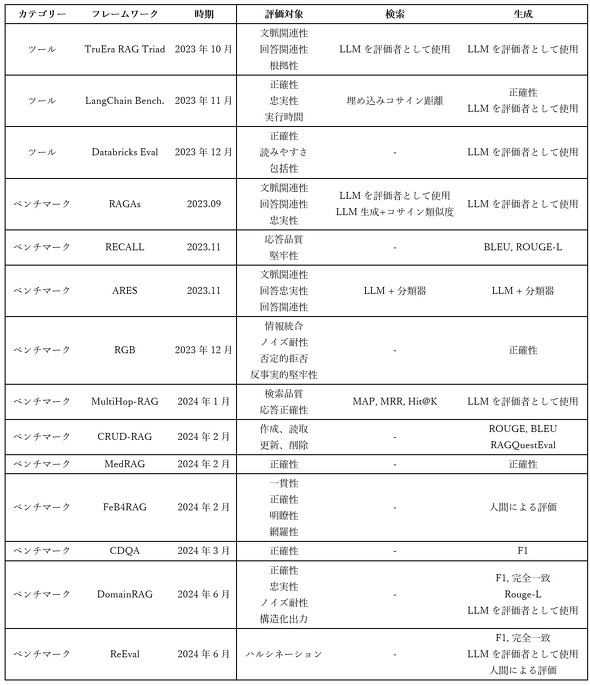

この複雑な評価プロセスに対応するため、中国とカナダの研究者らが「A Unified Evaluation Process of RAG 」(Auepora)と呼ばれる分析フレームワークを提案しました(図1参照)。本論文はRAGの評価とベンチマークについて網羅的に調査をしています(表1参照)。Aueporaは、RAGシステムの評価プロセスを「評価対象」「データセット」「評価指標」の3つの要素に分解して分析します。

このフレームワークの特徴は、検索と生成、システム全体の評価を統一的に分析できる包括性、さまざまな評価手法やベンチマークを比較、分析できる柔軟性、そしてRAGシステム評価の複雑さと課題を体系的に整理できる点にあります。

では具体的に、RAG評価の課題と、その評価方法を評価するAueporaをみていきましょう。

データセットと評価指標の課題

RAGシステムの評価において評価用データセットの選択は極めて重要です。しかし、現状では適した包括的なデータセットが不足しています。多くのベンチマークは特定の評価側面に特化したデータセットを使用しており、RAGシステムの全体的な性能を評価するには不十分です。

評価指標の多様性も課題となっています。数ある評価指数を統一的に理解し比較することが難しい状況で、Aueporaフレームワークもこれらの課題に対する解決策を提示していますが、完全な解決には至っていません。

日本語のRAGシステム評価においては、日本語特有の文法構造や表現方法に対応したベンチマークが不足しているため、英語中心の既存のデータセットや評価指標をそのまま適用するのが困難です。また、日本の文化的コンテキストを考慮した評価基準の開発も必要とされています。

Aueporaフレームワークは中国Tencent Companyと中国科学技術大学、カナダのマギル大学の研究者が考案したものです。評価対象と使うデータセット、評価指標の3つの要素を体系的に分析することで日本語固有の課題を明確化し、適切な評価方法の開発指針を提供できます。日本語特有の言語処理タスクを評価対象として定義したり、日本語に特化したデータセットの設計基準を確立したりする際の枠組みとして使えます。

今後の課題と展望

AueporaフレームワークはRAGシステムの評価に関する包括的な分析ツールとして注目されている一方で、課題もあります。特に、動的データへの対応や評価の効率化、中間出力の評価などが今後の重要な研究テーマとなるでしょう。

実世界のRAGシステムは常に変化するデータソースを扱う必要があります。このような動的なデータに対するRAGシステムの堅牢(けんろう)性を評価する手法の開発が求められています。また、RAGシステムの評価には多くの計算リソースが必要となるため、より効率的な評価手法の開発も重要な課題です。

日本語RAGシステムに関しては、日本語特化型のベンチマーク開発やクロスリンガル評価手法の確立、日本語固有表現抽出の評価基準の策定などが今後の重要な研究課題となります。Aueporaフレームワークは、これらの課題に取り組む際の体系的なアプローチを提供し、日本語RAGシステムの評価方法の標準化や比較可能性の向上に貢献することが期待されます。これらの課題に取り組むことで、より信頼性の高い日本語RAGシステムの開発と評価が実現できると期待されます。

三澤の目

RAGシステムは、生成AIの精度と信頼性を大幅に向上させる可能性を秘めた技術です。Amazon Web ServicesやMicrosoftが提供する実装サービスを活用しつつ、Aueporaのような評価フレームワークを参考にすることで、企業は自社のニーズに応えるRAGシステムを構築、評価できるでしょう。AI活用に悩む企業にとって、RAGシステムは製品やサービス開発の新たな可能性を開くツールとなり得ます。カスタマーサポートの品質向上や社内ナレッジ管理の効率化、さらには新製品開発のためのインサイト抽出など、さまざまな分野での応用が考えられます。ただし、RAG技術の急速な進化に伴い、評価手法も継続的に更新、改善する必要があります。

最新の実装方法と評価手法の動向に常に注目し、自社のAI戦略に反映させていくことが重要です。RAGシステムの適切な導入と評価は、企業内のデータを用いた生成AI活用を加速させ、競争力の向上につながるでしょう。

著者紹介 三澤瑠花(日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ)

AIセンターオブエクセレンス本部 AIラボ ヘッド

日本女子大学卒業、東京学芸大学大学院修士課程修了(天文学) フランス国立科学研究センター・トゥールーズ第3大学大学院 博士課程修了(宇宙物理学)。

2016年入社。「AIラボ」のトップとして、顧客向けにAIモデルの開発や保守、コンサルティングなどを担当している。

関連記事

LLMを自社特化にする「RAG」を使いこなすには 具体的な実装パターン2選

LLMを自社特化にする「RAG」を使いこなすには 具体的な実装パターン2選

多くの大企業がこの夏までに生成AIのPoC(概念検証)を終え、生成AIの実運用を見据えたときのさまざまな課題を見つけています。課題の一つは検索拡張生成(RAG)の最適化です。今回はRAGの精度をより高める実装方法についてまとめた論文を解説します。 「サイバー攻撃はお金がかかる」 当たり前の結論から見えた新たな気付き

「サイバー攻撃はお金がかかる」 当たり前の結論から見えた新たな気付き

JNSAが「サイバー攻撃を受けるとお金がかかる〜インシデント損害額調査レポートから考えるサイバー攻撃の被害額〜」というストレートなタイトルの資料を公開しました。この資料から企業が次にやるべきことが見えてきました。 複数のVPN製品に影響を与える脆弱性「ポートシャドウ」が見つかる

複数のVPN製品に影響を与える脆弱性「ポートシャドウ」が見つかる

Citizen Labは複数のVPN製品に影響する新たな脆弱性があると伝えた。脆弱性を悪用されると、匿名性の喪失やDNS要求のリダイレクト、ポートスキャンの実行のリスクがある。 世界規模で起きたWindowsブルスク問題 MicrosoftとCrowdStrikeが支援策公表

世界規模で起きたWindowsブルスク問題 MicrosoftとCrowdStrikeが支援策公表

2024年7月19日に全世界的に「Windows」のPCでブルースクリーンが表示される大規模障害が発生した件について、MicrosoftとCrowdstrikeがインシデントの原因や対応策を公開した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意

- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御

- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散

- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃