税制改正大綱で大波乱 新リース会計は財税不一致に?

2024年9月に公表された新リース会計基準。今回は、同年12月末に公開された税制改正大綱を基に「新リースの税務面の影響」について考察し、新リースの税務でシステムに求められる機能を確認します。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

2027年度に新リース会計基準導入へ システム検討の進め方

2024年の9月13日に「新リース会計基準」の確定版が発表されました。本連載では、確定した最新の基準にのっとって「何が変わるのか」の基礎から紹介した上で、Excelで対応できる/できない企業の特徴や、システム検討の考え方についても解説していきます。

2024年9月に公表された新リース会計基準(以下、新リース基準)。原則全てのリース契約についてオンバランス計上が義務付けられ、リース会計処理の前提が大きく変わります。今回は会計基準からやや離れ、同年12月末に公開された税制改正大綱を基に「新リースの税務面の影響」について考察していきます。

注目されていた「新リース会計の税務」

新リース会計基準では、借手のリース契約が原則全てオンバランス化されることが決まりました。当然、会計処理だけでも大変になることは間違いないのですが、ひそかに動向が注目されていたのが「税務面の取り扱い」です。

特に法人税にかかわる処理の中で新リース会計の影響が懸念されていたのが、「会計上の費用と税務上認められる費用の差を認識する」ことが必要な「税効果会計」の分野です。

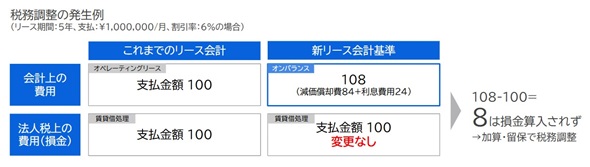

新リース会計基準においては、「会計上の費用」として認識する金額は「支払金額」から「減価償却費+利息費用」に変わるケースが多くなりました。税務上の費用の取り扱い次第では、財税の一時差異が発生して税効果会計の処理が複雑化します。そのため、新リース会計における法人税上の対応指針が示されるといわれていた、2024年12月の税制改正大綱に注目が集まっていたといえます。

税制改正大綱でわかった「税務の新リース対応」のポイント

では、税制改正大綱の内容はどうなったのでしょうか。結論としては、税務上のリースの扱いは何も変わらず、税効果会計による複雑な処理が追加で求められる見通しとなっています。

1.税務上のリースの扱いは「変わらず」

税制改正大綱での発表では、税法上のリース取引およびリース以外の賃貸借取引の取り扱いについては従来の取り扱いから大きな変更はありませんでした。そのため、会計上と税務上の費用認識金額に差分が出ることとなり、申告調整が必要となります。

2.税効果会計の対応も問題に

上述の通り、会計と税務で費用認識額が異なり、一時差異が発生が発生することになるため、税効果会計上の対応も煩雑になることが予測されます。

繰延税金資産/負債の仕訳を計上し、損金算入されなかった金額がどのように認容されていくかを計算・処理していく必要が出てくるものと予想されます。

3.消費税や地方税、周辺の論点も

その他の税務上の論点での取り扱いについても、徐々に情報が出てきています。

例えば消費税法上の取り扱いについても、直近の税務通信の報道では法人税に歩調を合わせ、特段取り扱いが変わらないといわれています。税務上賃貸借処理となっているリース契約では、使用権資産に含まれる仮払消費税を別の勘定としてプールして、リース負債の取崩の度に仕入税額控除を実施するといった対応が必要になりそうです。

また、事業税(付加価値割)の際の取り扱いも注目されました。事業場として利用しているオフィスの賃借物件などについては、会計上は使用権資産計上して費用を償却+利息費用にするものの、付加価値割の算定上は費用計上する金額ではなく、別途支払金額を集計しなおす必要があるとのことです。このあたりも、単純な仕訳計上だけでなく、支払と仕訳を統合的に管理できるような仕組みが求められそうです。

「新リースの税務」でシステムに求められる機能とは?

こうした処理が求められる新リース会計の税務において、特にリース契約件数の多い企業では、何らかのシステムを導入していくことが必須になるといえるかと思います。

新リース会計に対応したシステムを国内最速(※)でリリース発表した当社ワークスアプリケーションズでは、税制改正大綱に即して下記のような機能を既に構想して設計しています。

※ワークスアプリケーションズの自社調べ

1.会計・税務双方のリース自動判定機能

上述の通り、税務上の処理の方針はほとんど変更はありませんでした。これにより、税務上の処理が「オンバランス」になるかの判定は従来通り「フルペイアウト(リース料総額が、借りる物件をもし購入した際の金額に近いかどうか)」などの煩雑な判定プロセスを踏む必要があります。

会計上のみの管理では必要のない処理であるものの、システムでは両方の基準に従って判定し、結果によって処理を分岐させる必要があります。

2.会計上のリース期間と契約期間のずれを保持し、出力・内容確認をする機能(対応済)

会計上認められる「合理的に確実」なリース期間が、必ずしも税務上認められない可能性もあり、その場合には償却や利息計算の金額に影響が出てきます。会計・税務双方の期間を保持し、それぞれに従った処理できる機能が必要と考えています。

3.会計と税務の差異の照会・出力機能

会計と税務上の費用認識差分について、高い利便性を備えた帳票・出力機能が求められると考えています。例えば単純な支払額と、利息費用+償却費等を一表で照会できるような機能があれば地方税等を含めた各種税務処理の際に確認しやすくなります。

また、より発生した一時差異について、どのように解消していけるかのスケジューリング帳票なども提供できれば、より税効果会計上の処理の懸念等も解消しやすいかと考えています。

このように、契約件数が見込まれる企業においては、税務上の論点を正しく理解し、システム検討に際しても上記のような対応が行えるものを選定していく必要があるかと思います。

当社で提供している新リース会計対応のシステム「HUE Asset」に興味をお持ちの方はリンクからご確認ください。

次回は、会計・税務処理からより実務的な論点に移り、「どのような業務フローによって情報を収集し、処理を進めるのが適切なのか」について、実例を交えながら説明いたします。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 住信SBIネット銀行、勘定系システムのクラウド移行にDatadogを採用

- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?

- 3800超のWordPressサイトを改ざん 大規模マルウェア配布基盤が82カ国で暗躍

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る