生成AIの業務活用 どこにどれだけ投資する?「投資要件」判断のフレームワーク:エンタープライズAI 導入実務の勘所(1)

生成AIの業務活用の推進担当者は、まず自社の予算をどこにどう割り当てるのが「正解」なのでしょうか。企業内実践をリードする専門家が実践を通じて見つけた「生成AI導入推進プロジェクトの考え方」をお伝えします。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

現在、多くの日本企業では、生成AIの業務活用を従業員に推進し、生産性を向上させることが重要なテーマとなっています。本稿はその推進担当者となった方を読者と想定し、社内で起案していくべき投資要件をどう判断すればよいかを5回にわたって解説していきます。

第1回である本稿では、生成AIを経営テーマとした場合の投資要件をマッピングした上で「現時点でまず着手すべき要件」について、筆者の見解をお伝えします。なお、本記事は執筆時点の情報に基づいています。生成AIの技術アップデートは頻繁にあるため、時間経過による齟齬(そご)にはご注意ください。

筆者プロフィール

内田 匠(Takumi Uchida)

インキュデータ株式会社 R&D室、筑波大学 非常勤講師

京都大学総合人間学部(学士)、筑波大学社会人大学院(博士、システムズ・マネジメント)。情報処理学会、人工知能学会などに論文採録実績。Web広告代理店にて広告設計と効果改善業務。リクルートにてデータサイエンティスト、エンジニアとしてAIアルゴリズムを開発。2021年よりインキュデータに参加し、新規事業開発を担当。

大手メディアにおける広告効果の可視化BIツール開発、結婚情報誌に掲載されている画像の解析アルゴリズム、アルバイトのシフトを自動配置するアルゴリズム開発を担った他、深層学習を使った競馬の着順・回収率予測やChatGPT3.5を使った競馬の予測コメント自動生成で実績。インキュデータではデータクリーンルームを使った分析手法の開発や生成AIをつかった新規事業/業務効率化の検討に従事する。

「Microsoft 365 Copilotを従業員に配るだけ」でも立派な投資方針です

まず、「生成AIの業務活用」と言っても、それは今まで多くの企業が取り組んできたDXの一部です。ですから、その成功のカギはあまり変わりません。担当者であるあなたが、従業員の業務を深く理解し、採用すべきシステムを比較検討し、従業員と一緒にシステムを使いながら運用改善できれば成功するでしょう。

過去のDX検討の妥当な結論は「『Microsoft 365』 (あるいは『Google Workspace』)のアカウントを従業員に配り、コミュニケーションを『Microsoft Teams』で統合し、議事録や資料を『OneDrive』で集約してナレッジシェアを推進し……」でした(少なくとも、事務の一般業務については)。ですから、生成AIの業務活用も「Microsoft 365が提供する生成AIサービス『Copilot』のアカウントを購入し、従業員向けの活用トレーニングをする」に落ち着く可能性はあります。

生成AIの導入・活用は「泥臭いIT作業」と変わらない?

「生成AI」という言葉に引っ張られて難しく考えてはいけません。生成AIだろうがDXですから、泥臭いIT作業なのです。「うちの会社のデータはエクセルで管理しちゃっているから、やっぱり第一候補は Microsoft 365 Copilot かな? アカウントを数名購入して導入検討してみるか。協力してくれる部署はあるかな?」くらいの気軽さが必要です。

なお、あなたの会社が工場を所有しており、例えば、製造機器に振動センサーを取り付けて、そのデータを生成AIで分析させて異常検知をさせたい、などの要件ではMicrosoft 365 Copilotはもちろん不適切ですから、ご注意ください。

生成AIの業務活用に必要な投資要件

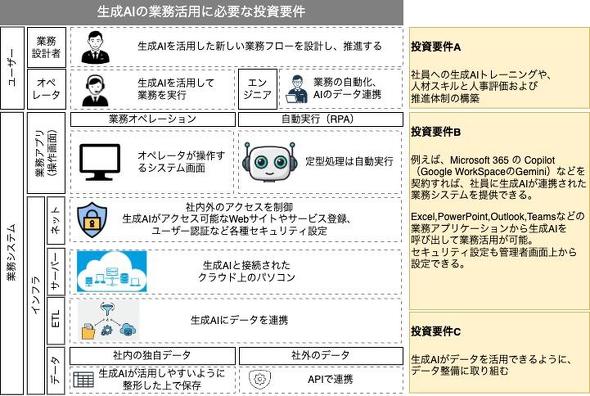

生成AI業務活用もDXですから、投資要件もほぼ同じであり、業務アプリ(操作画面)、データの登録、操作方法の研修やサポート、などに人員や予算を配分していく必要があります。下記の図に投資要件をまとめてみました。

会社の投資要件を、(A)生成AIを活用できる従業員トレーニング、(B)生成AI活用システムの調達か開発、(C)データを生成AIに連携できるように整備、の3エリアとした場合、(A)と(C)はいまから着手しても無駄にはならないと思います。(B)は、現時点では自社の業務に適切なシステムがなかったとしても、後からリリースされる可能性もありますので、自社開発は慎重に検討すべきでしょう。

生成AIの従業員トレーニングと社内データ整備って、何するの?

「いま取り組むべき要件が、従業員トレーニングと社内データ整備だとして、何から始めたらいいのだろうか?」と途方にくれてしまう方も多いはずです。 ここでも、生成AIだからと言って難しく考える必要はなく、いままでのDX推進と着手方法も同じです。以下から始めてみましょう。

生成AI推進の着手手順はこう考える

- まずは既存の業務を全て中断して、連続1週間の空き時間を作ってください

- 自分の会社にとって最適な生成AI活用システムを一つ決めましょう。もし、まったく見当がつかなかったとしたら、Microsoft 365 Copilot でもOK

- 決めた生成AI活用システムを1アカウント分だけ購入しましょう。どんなに高くても月1万円を超えることはまれです。悩んでいる時間の方が無駄です

- その生成AI活用システムの公式チュートリアルやトレーニングを1週間やり続けましょう。分からないことはChatGPTなどのAIチャットに質問しましょう

上記の1から4をやり遂げた後には、あなたは投資要件(A)の従業員トレーニングにも(C)社内データ整備についても、自分の意見や方針を持っていることでしょう。おめでとうございます。もはや、この連載の続きを読む必要すらないかもしれません。

補足しておくと、上記の2で採用すべき生成AI活用システムは、なるべく公式のトレーニングが豊富なシステムが良いでしょう。ビッグテック企業が提供する Microsoft 365 Copilotのようなシステムは、大量のトレーニング教材を無料で公開しているので、最初に着手するシステムとしては最適です。

まとめ

本稿では、企業で生成AIの活用推進を担当されている方に向けて、まずは以下をお伝えさせていただきました。

検討すべき投資要件は大きく分けて以下の3つ

- (A)生成AIを活用できるよう従業員をトレーニング

- (B)生成AI活用システムを調達するか開発するか

- (C)社内データを整備し生成AIに連携

自社で優先的に検討すべきは(A)(C)

- (B)は外部サービスの調達を優先し、自社開発は慎重に検討

改善したい業務が、スライド資料や表計算ソフトを使った業務であり、既存の社内データがそれらで保存されているのであれば、まずはMicrosoft 365 Copilotや「Gemini in Google WorkSpace」の公式チュートリアルで勉強するのが最優先だと思います。

その上で、自社の顧客が利用する生成AIをリリースする必要があれば、独自のAIエージェントの開発などを検討する必要があります。この場合、社内データを生成AI用に最適化する開発プロジェクトがほぼ必須になります。Microsoft 365 Copilot ではなく、「Azure AI Foundry」や「Amazon Bedrock」で独自AIを構築し、「Databricks」や「Snowflake」「Microsoft Fabric」などのデータプラットフォームで統合管理したデータを生成AIにアクセスさせます。

次回は、そのような高度な生成AI開発について解説していきます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- VS Code拡張機能4件に重大な脆弱性 累計ダウンロード数は1.2億

- 富士通、開発の全工程をAIで自動化し「生産性100倍」 自社LLMのTakaneを活用

- なぜ予算を掛けてもセキュリティは強化できない? 調査で分かった3つの理由

- 「2027年1月12日」は運命の日? サポート切れOSを使い続ける会社の末路

- Chromiumにゼロデイ脆弱性 悪用コードが流通済みのため急ぎ対処を

- ドローンいらず? 飛行動画作成できる「Google Earth Studio」登場

- 悪いのは本当にVPN? 日本医科大武蔵小杉病院のランサムウェア事件をダークWebから解明

- 関西電力が「AIファースト企業」化に本気 脱JTCを図る背景と全従業員“AI武装化”の全貌

- SMBC日興証券が「パスキー」で口座乗っ取り対策 約5カ月で実現したのはなぜ?

- 富士通、ソブリンAIサーバを国内製造開始 自社開発プロセッサー搭載版も