アウトソーシング時代の人材スキル・マップを考える〜社内とアウトソーシングで役割をどのように切り分けるか?: ITスタッフ研究

IT業界の企業は別にして、情報システムの開発、構築などはアウトソーシングする例が一般的だ。しかし、企業の情報化においてアウトソーシングには、副作用もある。それを回避するために、社内に残すべきスキル、人材を考えてみよう。

復習 − なぜアウトソーシングするのか

皆さんの会社でも、ITにかかわる仕事をアウトソーシングしておられると思う。それはコールセンター、運用、セキュリティ、製造工程などさまざまな領域に及んでいるはずである。しかも一昔(二昔?)前のようにピーク時対応などのために臨時で人材を求めるのではなく、事業戦略の一環として恒常的にアウトソーシングしている企業がほとんどだろう。

アウトソーシングする理由の代表的なものは「コスト削減」である。「外部調達」と呼ばれていたころから、「社員として常時雇用しておくのではなく、必要な人材を必要な期間だけ調達する」方が、理屈だけでいえば安上がりであることは新入社員でも分かる道理である。また「いつでも人材の取り換えがきく」ので業務品質の維持にもこれまた理屈からだけいっても有効である。このようにアウトソーシングが事業課題への有効な施策として定着してから時間が経過したため、なぜアウトソーシングするかなどという本質的な疑問さえ抱かなくなって久しいのではないか。試しに聞こうものなら「そんなことも知らなかったのか」としかられそうな雰囲気である。

アウトソーシングの副作用

アウトソーシングがコスト削減などの事業課題に対する有効な施策である半面、時間の経過とともにアウトソーシングのためのアウトソーシングとなり、その結果として、あまりありがたくない副作用が出てきているケースもある。例えば次のような例である。

- 本社側ではシステム企画部門だけを残し、ほかはすべてグループ企業またはパートナー企業にアウトソーシングしている。しかも人材交流がないので、業務が分かる社員が本社にはほとんどいなくなってしまった。

- 全体的なアウトソーシング戦略が欠けており、どのような業務機能(仕事)を自前で賄い、どのような業務機能をアウトソーシングするかは、各部門長やリーダーによってマチマチで一貫性がない。

- 主なアウトソーシングはやり尽くした。後はどこをアウトソーシングすべきか判断に迷っている。

- 長年、アプリケーションの開発・運用・保守をパートナー企業にアウトソーシングしてきた。エンドユーザーとの折衝も当初は社員が中心となって行っていたが、だんだん内容に付いて行けなくなり、実質的な折衝はパートナー企業の社員が行っている。社員より古株の常駐者もいるぐらいだ。

- 新卒採用の社員で、IT関連のスキルをどのように身に付けさせるべきか迷っている。中途採用の契約社員やアウトソーシングで賄ってしまうこともままある。

- 自社社員にどのようなスキルを身に付けさせるべきか、人材育成の指針に迷いがある。

- 公的機関、民間ともさまざまな資格があるが、あれはいったい、本当にその人材の有能さを証明しているのか? 自社でも社員にいろいろ取らせたが、それが生産性や品質の向上につながっているとは思えない。

- これまでアウトソーシングを推進してきたが、サービス品質なども考慮すると、本当にコストが削減されているのか疑問である。

- SIerやベンダからパッケージやサービスを調達するとき、まともに評価できる人材がいないので、品質に見合った値段で調達しているかどうか、社内でも不信感がある。

- IT関連の業務に従事する社員は、自分の会社におけるキャリア・パスが見えてこない。

- いろいろ会社のいうまま仕事や学習に励んできたが、今度自分の担当業務がアウトソーシングされた。このままでは自分が本当に会社に必要とされている人間でいられるのか不安である。

三者三様の課題

せっかく事業課題を解決するためにアウトソーシングしても、そのことで副作用が出たり、期待していた効果が上がらないようでは何にもならない。そこで、効果的なアウトソーシングのための課題を次の3つに分類し、集約してみた。

企業の課題

- 企業力の源泉である「技術力」は何かを見極め、確保する。

- 必要な「技術力」が外部へ流出しないよう、人事考課や人材育成計画と連携させる。

- 事業課題の解決策としてのアウトソーシング方針を明確に定義する。

マネージャの課題

- アウトソーシング方針を受けて、担当領域のアウトソーシング施策を立案・実施する。

- 担当領域の企業活動を自社戦力と調達サービスで適正に遂行し、ベスト・プラクティスを求める。

- 担当領域の企業活動を構成する業務機能と、その遂行に不可欠なスキルを見極める。

- 部下やパートナー企業に求めるスキルとそのレベルを明示し、社員に対しては将来の方向性を明確に示す。

一般社員の課題

- 世の中の風潮に影響され、ただ単に自分がやりたいことというのではなく、会社が自分に求めている役割を理解し、その遂行に努める。

- 上司とのコミュニケーションを図り、自分が望むキャリアと会社が自分に期待する役割との整合性を取る。

- 自分が参画することのできる教育・研修や書籍、OJTなどの機会を無駄にせず、自らのスキル・アップに努める。

提言 − 4つの見極め

そこで上記の課題を解決するために、次に挙げる4つのプロセスを実施する。特に斬新なものではなく、むしろ普通のアプローチといってもいいだろう。

1.自社が確保すべき「技術力」を見極める

企業が競争力を確保するには、自社独自の強み、すなわち「コア・コンピタンス」を見極める(通常、企業戦略としてそこに経営資源を集中させるといった手法だが、ここではアウトソーシングに限定して述べる)。「競争力」といい換えてもよい。同業他社と競合して優位に立つパワーの源泉をアウトソーシングしてしまっては何もならない。自社で培っていくべきものが外部に流出してしまうだけである。

2.「技術力」を創出・維持している業務領域を見極める

単に「技術力」といっただけでは、非常に抽象的である。従って、これを「業務」に置き換えて眺めてみる必要がある。どんな「技術力」にも、「技術力を発揮する場=業務」があるはずだからである。どのような業務がその「技術力」を創出しているのか、そして自社の競争力を維持しているのかを見極める。そのためには企業活動を構成するうち、対象となる業務領域を洗い出す必要がある。

3.業務を遂行するために必要なスキルは何かを見極める

業務を遂行するには「スキル」が必要である。どんな業務でも何らかの「スキル」なしに行うことはできない。高度な「スキル」が必要になる業務もあるし、また比較的容易に遂行できる業務もある。また同じ業務であっても、それぞれの役割によって「スキル・レベル」が異なってくる場合もある。

4.自前で賄う業務とアウトソーシングを推進する業務を見極める

すでにお気付きのことと思うが、これまでの作業で、自社業務とそれぞれ求められるスキルのマップ(人材スキル・マップと呼ぶ)ができていることになる。そして「技術力」または「コア・コンピタンス」という定規があるので、後はマップ上で自社が賄うべき業務領域とアウトソーシングを推進すべき領域の線引きを行う。線引きが終わったら、これで企業組織と企業活動で押さえておくべきところとアウトソーシングするところを鳥観するマップの出来上がりである。

人材スキル・マップの有効利用

一生懸命マップを作成しても、それを有効利用しなくては一文の値打ちもない。このマップは次のような利用価値がある。

アウトソーシング施策の見直し

すでにアウトソーシングしている業務領域のうち、「技術力」の確保上、自社で賄うべき領域はないかどうかをチェックする。逆にアウトソーシングを促進すべき領域でまだやっていないところはないかをチェックする。

アウトソーシング(調達)時のRFPや提案評価への利用

アウトソーシングしようとしている業務領域で求められているスキルとそのレベルが分かっているので、RFPを作成するときにも、外部調達したい人材がどのようなスキルとレベルであるのかを説明する材料となる。

人材の最適配置への利用

社内/社外要員のスキル把握が容易になり、定常業務やプロジェクトへの配置の参考にすることが可能である。

自社社員の教育・研修計画、人事考課、キャリア・パスへの利用

今回の本題ではないが、社員が従事している業務に必要なスキルと、社員が備えているスキルを比較して、不足しているスキルに対する教育・研修計画や人事考課、キャリア・パスにも利用可能である。社員自身も自分が将来にわたって身に付けるべきスキルが理解できる。

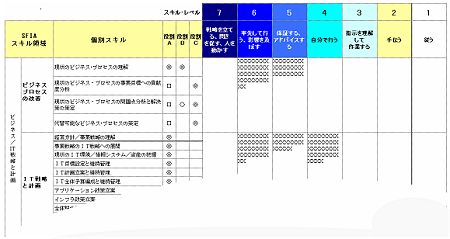

人材スキル・マップ作りのために − SFIAのすすめ

上述した「提言 − 4つの見極め」で、効果的なアウトソーシングの課題を解決するために「人材スキル・マップ」を作成することの試みについて述べた。しかしこれを無から立ち上げていくのは大変である。何か質の良い土台のようなものがあれば、作業効率や品質を確保できる。そこで「SFIA」という「スキル・フレームワーク」をご紹介したい。

SFIA(Skills Framework for the Information Age)は、英国「The SFIA Foundation」が著作権を有する「共通リファレンス・モデル」である。情報通信技術を活用して効果的なITの開発を遂行する業務領域とそれぞれの業務に必要なスキルを標準的なモデルとして提供している。スキルは1〜7段階のスキル・レベルに分割され、それぞれ定義されている。

このSFIAを自社流にカスタマイズしながら適用することによって、「提言 − 4つの見極め」のうち「業務領域」と「スキル」の見極めの2つのたたき台とすることが可能である。

SFIAの特徴

SFIAは、次のような特徴が挙げられる。

- 開発・製造に重点を置くのではなく、IT企画から情報リテラシーに至る幅広いIT業務領域をカバーしているので、ソフトウェア・ベンダだけでなく、アウトソーシング企業やユーザー企業にも適用可能。

- 肩書(マネージャ、リーダー)や職種(SE、プログラマなど)といった観点でのスキルではなく、ビジネス(業務)に必要なスキルという観点で定義されている。

- 2003年7月、英国政府公認の職業訓練機構の1つであるe-skills NTOとほかの3団体※1によって設立された非営利組織「The SFIA Foundation」が政府、学会、大学、有力企業とともに開発し、公共/民間の組織に認知・利用されている。またSFIAの原動力の1つは諮問委員会であり、メンバーは次のSFIAユーザー団体から選抜されている。

- Accenture

- CISCO

- Department of Trade and Industry(英国貿易産業省)

- IBM UK

- the Irish Computer Society(アイルランド・コンピュータ協会)

- Learning Tree

- Ministry of Defence(英国国防省)

- Norwich Union

- Parity and QA Training

※1:

- e-skills UK(英国政府公認のIT分野における職業訓練機構)

- British Computer Society(英国コンピュータ協会)

- Institution of Electrical Engineers(電気技術者協会)

- Institute for the Management of Information Systems(情報システム管理協会)

注:日本語名称は便宜上付けたもので、日本における正式な名称ではない。

この記事へのご意見をお寄せください managemail@atmarkit.co.jp

profile

石森 敦子 (いしもり あつこ)

株式会社プライド システム・コンサルタント

マーケティング・アシスタントとして入社。米国の業務提携先とのインタフェースに従事。その後システム開発方法論プライドを基礎から学び、ユーザ企業に対する方法論適用コンサルティングに従事する。当初はマーケティングの立場からシステム開発方法論を見ていたが、米国と日本のように商習慣がまったく異なる世界で効果を発揮する事実に興味を抱き、勉強を始める。コンビニエンス・ストア本部、医療検査会社、電子計測器メーカー、化粧品会社などにおいて各種開発プロジェクトへ方法論適用コンサルティング、プロジェクト・コントロール、標準化支援を実施する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意

- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測

- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御

- 住信SBIネット銀行、勘定系システムのクラウド移行にDatadogを採用

SFIAを利用した人材スキル・マップの例 Skills Framework for the Information Age © SFIA Foundation 2003 /(株)プライドが翻訳、編集

SFIAを利用した人材スキル・マップの例 Skills Framework for the Information Age © SFIA Foundation 2003 /(株)プライドが翻訳、編集