Windows Server 2008とVistaで、こんなにいいこと:マイクロソフトが説明する

マイクロソフトは次期サーバOS「Windows Server 2008」(以下、2008)を4月15日に正式出荷する。同OSはコード名「Longhorn」と呼ばれ、昨年投入したクライアントOS 「Windows Vista」と同じコードをベースに開発された。企業への導入の遅れも指摘されるVistaだが、マイクロソフトからは「2008が出てくることで、Vistaともども企業への導入が劇的に進む」(マイクロソフト Windows本部 部長 中川哲氏)との見通しが聞こえてくる。

中川氏は4月4日の説明会で、Vista、2008の導入が今後進む理由をそれぞれ説明した。Vistaの導入が伸びる理由は、Vista SP1のオートアップデートが近く始まること。一般的に安定版とされるSP1の提供を待っていた企業も多いといい、中川氏は「これまで待っていた人にもレディとお伝えしたい」と話した。

2008が幸先のよいスタートを切れる理由は、最初から高い品質を持っていることだ。中川氏によると、Longhornとして開発された2008のコードは、Vista SP1とコードのベースが同じ。そのため、「2008はVista SP1相当のクオリティを持っている」という。マイクロソフトは「サーバを安心して導入してもらえる」とアピールし、企業に早期導入を働きかけている。

2008とVistaの両方が伸びる理由というのもある。それは「SP1と2008を組み合わせて得られるメリットがたくさんあること」(中川氏)だ。マイクロソフトは2008とVistaを導入することで、「次世代ネットワーク基盤の本格導入を実現できる」と強調する。では、次世代ネットワーク基盤とは何なのか。マイクロソフトが力を入れて説明したのは、向上したネットワークパフォーマンスだ。

マイクロソフトのWindowsサーバー製品部 マネージャの藤本浩司氏は、サーバ統合や仮想化技術の導入で、トラフィックが1点に集中してネットワークのパフォーマンスが低下するケースがあると説明した。しかし、 2008とVistaを組み合わせたネットワークを組むことで、ネットワーク越しの作業でもパフォーマンスの低下を避けることができるという。

ポイントになるのは2008、Vistaが採用しているファイル共有プロトコル「SMB(Server Message Block)2.0」だ。マイクロソフトはVista以前のOSが使っていたSMB 1.0を10年ぶりに書き換えて2.0とした。SMB 1.0は通信時にやり取るするパケット数が多く、「ネットワークを圧迫するおしゃべりなプロトコルと揶揄された」(藤本氏)。

SMB 2.0はこの点を改良した。1度のパケット通信で複数コマンドを実行できるようにし、送受信するパケット数を減らしてネットワークに負荷がかからないようにした。また、最新のTCP/IPスタックに対応し、TCP受信ウィンドウの自動調整機能を実装。ネットワークの状況に応じて受信ウィンドウを自動調整できるようにした。

さらにVista SP1ではI/Oのバッファリングサイズを従来のVistaの128KBから1MBに拡張。ネットワークを使ったファイルコピーでは約70%向上、ローカルでのファイルコピーは約10%パフォーマンスを向上させた。

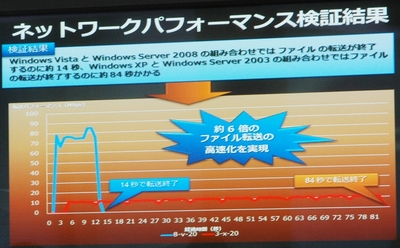

マイクロソフトの検証によると、WANを経由したサーバからクライアントへのファイル転送の場合、2008とVistaの組み合わせは、Windows Server 2003とWindows XPの組み合わせと比較して約6倍の高速性能があるという。

マイクロソフトはほかに2008とVistaを組み合わせることで最適な形で検疫ソリューション「ネットワークアクセス保護」(NAP)を展開できることや、クライアントアプリケーションの集中管理性が高まることを強調した。「速い、安心、手間いらず」をキーワードに2008とVistaをセットにした導入を呼びかけていくという。

関連記事

- Windows Server 2008 日本語版が開発者向けに提供開始へ(@ITNews)

- 走り始めたWindows Server 2008ソリューション(@ITNews)

- MSのお願い――「Vistaのサービスパックを待たないで」(@ITNews)

- Windows Server 2008が「検疫」のハードル下げる(@ITNews)

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御

- ドローンいらず? 飛行動画作成できる「Google Earth Studio」登場

- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

マイクロソフト Windows本部 部長 中川哲氏

マイクロソフト Windows本部 部長 中川哲氏