仮想化が拓くディザスタリカバリの可能性:仮想化時代のビジネスインフラ(3)(2/2 ページ)

復旧は、早ければ早いほどいいのか?

ただ、中には復旧が瞬時でないことを問題視する方もいるかもしれません。そこであらためて考えていただきたいのは、「本当にリアルタイムでの復旧が必要なのか?」ということです。もちろん考え方は各社各様だと思います。しかし、金融機関などシステムダウンが許されないような特殊な場合を除いて、ほとんどの場合は瞬時でなくとも、5分以内に復旧できれば、まず問題ないのではないでしょうか?

一般に、瞬時での復旧を目指す場合はコストとのバランスを考えることが大切です。例えばごく単純に考えても、本番システムと同一構成の予備システムを別の場所に設置し、その両者をネットワークで結ぶわけですから、本番システムだけを構築する場合に比べて、およそ2.5倍以上のコストが必要になります。普段は利用しないシステムにコストを投下しなければならないのです。

普段は完全な別システムとして活用しながら、5分のシステムダウン、事業中断が生み出す損失が、このコストより大きいということなら「リアルタイムDRサイト」の方法もよいでしょう。しかし、そうでないなら 無駄を抑え、いざというときには仮想化技術を活用して5分で代替システムに切り替えられる体制を選んだ方が、多くの場合、合理的といえるのではないでしょうか?

また、DRサイト構築を考える際には、「災害時にも、通常時と同じパフォーマンスが本当に必要なのか?」という視点も大切です。一般に、DRの作業は段階を踏んで行われます。いきなりすべてのシステムが完全復旧されるわけではありません。これも考え方は各社各様だと思いますが、本番システムが完全復旧するまでの間なら、「通常時の半分、あるいは30%、もしくは10%でも十分だ」というケースがあるかもしれません。そうなると、DRサイト構築にかかるコストはだいぶ変わってきます。例えば、災害時のパフォーマンスが通常時の10%でよければ、100台の基幹システムに対し、予備システムは10台あればよいわけです。

それに、大企業で基幹システムが複数ある場合、それが必ずしも同じ場所にあるとは限りません。従って、地震などが起こっても、よほどの場合を除いて、全システムが同時に機能しなくなることはあまり考えられないのではないでしょうか。

神戸大震災でも地域によって極端に被害が違ったということですから、多くの場合、実際に障害が出るのは全体の一部ということになるはずです。その意味でも、災害時に100%のパフォーマンスを期待しなければ、災害によるダメージはさほど懸念せずに済むことになります。

まるまる同じ台数の予備システムを用意することに比べたら、非常に合理的な判断です。ただいたずらに復旧の早さや確実性を追求するのではなく、自社の業態やシステムの機能・役割を基に、コストとバランスの取れた、もっとも適切な復旧体制を検討することが大切なのではないでしょうか。

仮想化技術が実現する、支えあうシステム体制

一方、仮想化技術はDRの別の可能性にも貢献します。例えば、中には「DRサイトに被害があったらどうしよう」と思う人もいるのではないでしょうか。この点についても、本番システムと同じ設定情報をソフトウェアで管理・保管できる仮想化技術を使うことによって、「N+1 DRサイト」が実現可能となっているのです。

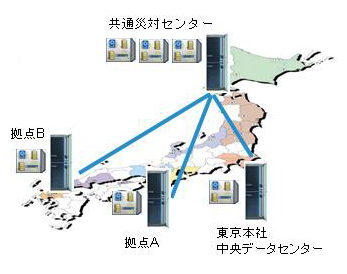

「N+1 DRサイト」とは「災害が複数カ所で同時に起こる確率は極めて低い」という前提に基づき、1カ所のDRサイトで複数カ所のシステムをカバーする手法です(図1)。各拠点のシステムがそれぞれDRサイトとして機能し、互いにリカバリし合うこともできます。

この手法はすでに実用化されています。先日、私が訪問した米国のある金融機関でも、ニューヨーク州とニュージャージー州にシステムを展開しており、2009年中にはロンドンにシステムを設置し、3カ所でN+1 DRサイトを展開する予定だそうです。

2カ所のうち、予備システムについては、ただ待機させるのではなく、平常時は新しいシステムの開発・検証機として使用しているそうです。さらに、4半期に1度は本番機を故意にシャットダウンし、予備システムに本番機の機能を切り替えているということでした。世界同時多発テロのときには、こうしたDRサイトを保有していても機能しなかったケースも多かったようです。これはそうした事態を想定し、予行演習を定期的に行うことで災害時に備えるという姿勢の表れだと思います。

このほか、米国の西海岸を本拠地とするある金融機関では、サンフランシスコとデンバーにあるN+1 DRサイトを毎週切り替えて運用しています。もちろん日本にも同様のN+1 DRサイトを実現している例があり、こうした災害対策は着実に浸透しつつあるといえるでしょう。

DRサイトを共同利用

また、「N+1 DRサイト」の延長線上にある話として、仮想化技術を活用してDRサイトを共同利用するアイデアも登場し始めています。例えば弊社のある顧客企業の方は、「現在の仮想化技術を利用すれば、異なる会社が保有するシステム同士が、お互いのDRサイトになり得るのではないか」と考えています。複数社が集まって、お互いのシステムを他社のためのDRサイトとしても使えるようにするのです。

これは仮想化技術を使うか使わないかで大きな差が出ます。前述のように、仮想化技術を使えばアプリケーションを動かす情報をすべて保持しておけます。そのため、いざというとき、どの会社のどのシステム上でも、迅速に自社システムを立ち上げることが可能となるのです。仮想化技術を使わなければ、たとえそうした協力関係を結んでいようと、設定作業などに時間が掛かり、復旧に膨大な時間を割くことになってしまいます。

もちろん、これは1つの可能性としての話であり、自社の業態やシステムによって、DRサイトを共同利用してもよい場合もあれば、そうでない場合もあるでしょう。ただ、コストを考えた場合、共同利用も1つの選択肢として、当然に検討すべきものとなるのではないでしょうか。特にここ1年ほど、ユーザー企業同士によるDRサイト共有化をはじめ、災害時にお互いを助け合う仕組みを考えようといった意見が増えつつあります。

さて、今回はDRをテーマに、仮想化技術の有効活用を解説してみました。DRは長らく「やりたいけれどコストが問題」というものでした。仮想化技術はこうした点を大きく改善するものです。それに業務とシステムのポイントを整理すれば、コスト削減以外の新たな埋蔵金が発見できるかもしれません。

著者紹介

▼著者名 大木 稔(おおき みのる)

イージェネラ 代表取締役社長。日本ディジタルイクイップメント(現 日本ヒューレット・パッカード)でNTTをはじめとする通信業向けの大規模システム販売に従事した後、オクテルコミュニケーションズ、テレメディアネットワークスインターナショナルジャパンで代表取締役を歴任。その後、日本NCRで事業部長、日本BEAシステムズで営業本部長を務めた後、2006年1月から現職に着任した。現在は「インフラレベルでの仮想化技術が、企業にどのような価値を生み出すか」という観点から、仮想化技術の普及・啓蒙に当たっている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- なぜ日本のITエンジニアは優遇されない? 「世界給与ランキング」から見えた課題

- 年収1000万を超えるITエンジニアのキャリアは? 経験年数と転職回数の「相関関係」が明らかに

- 新たな基準になる? NSA、ゼロトラスト実装指針「ZIGs」のフェーズ1・2を公開

- 「年齢で落とされる」は6割超 シニアエンジニアが直面する採用の壁と本音

- 長期記憶で能力を進化 Googleらが脆弱性解析を自動実行するLLMを提案

- Gartner、2026年のセキュリティトレンドを発表 6つの変化にどう対応する?

- 「2030年に生産性を語る人はいなくなる」 AI統合の先にあるシステム開発の新基準とは

- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測

- 作業効率爆上がりでも不幸になる? 開発者を襲う「AIのパラドックス」とは

- Active Directoryの心臓部を狙うNTDS.dit窃取攻撃の全貌とは?

図1 1カ所のDRサイトを、本社システムをはじめ、複数カ所のシステムの予備システムとする手法「N+1 DR」

図1 1カ所のDRサイトを、本社システムをはじめ、複数カ所のシステムの予備システムとする手法「N+1 DR」