豊田章男「生きるか死ぬか」瀬戸際の戦いが始まっている:池田直渡「週刊モータージャーナル」(2/4 ページ)

しかし現実はそうではなかった。トヨタは設備をフル稼働させないと利益が出せない体質に変わっていた。リーマンショックの翌年、急速にシュリンクした需要に合わせて生産を調整したところ、創業以来の激甚な大赤字に見舞われたのだ。この2000年代前半の生産設備増強を陣頭指揮していたのは当時の社長であった張富士夫氏である。張氏と言えば、トヨタ生産方式の完成者である大野耐一氏の直系の弟子。トヨタの中でトヨタ生産方式を最も熟知していたエースである。そのエースで負けたことがトヨタの危機感を募らせた。続く渡辺捷昭氏は海外拡販路線を継承しつつ、コストダウンの大ナタを振るったが、そこで北米の大訴訟に直面する。真実は一概に言えないが、推進していたコストダウン戦略と北米の品質問題を関連させた指摘も多く、社長を退いた。そして豊田章男社長時代が始まったのである。

豊田社長は13年から工場の新設を凍結し、「意思ある踊り場」を表明、新規工場の設備投資を既存設備の柔軟性改革に振り向け、生産台数の増減に利益率が左右されない生産設備へと改善した。15年にこの凍結を解除してメキシコ工場の建設を決めたが、この踊り場の間にフォルクスワーゲンに追いつかれてしまう。計画ではギリギリで首位を維持して再加速に入れる予定だっただけに、豊田社長は決算発表で控えめながらその悔しさをにじませた。

17年3月期で、売上高27兆5971億円、営業利益1兆9943億円、純利益1兆8311億円。その営業利益は、国家税収でいえば、世界ランキング17位のスイス、18位のオーストリアに並び19位。為替レート次第ではこの2国を抜きかねない。そういう国家予算と見紛うレベルの決算を叩き出しながら、手を緩めることなく今回も組織改革を進めるのは為替の影響もあるとは言うものの、利益率の低迷が大きい。当期純利益率は前期の8.1%から6.6%に落ちている。デッドヒートを繰り広げてきたフォルクスワーゲンに対するアドバンテージがなくなった。

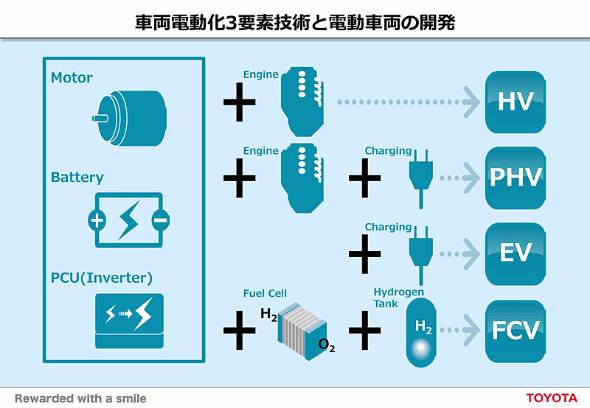

利益率はもちろん会社の利益を保証するものだが、豊田社長は「研究開発費を絶対に維持するための利益」だと言うのだ。100年に1度の大改革時代を生き残るために、トヨタは全方位戦略をとっている。EV(電気自動車)かHV(ハイブリッド車)かの2択ではなく、EVもHVもFCV(燃料電池自動車)も内燃機関も、可能性のあるすべての技術を大人買いするのがトヨタ流である。しかし未来技術のすべてをリードしていくための研究開発費は1兆円と膨大であり、それを叶え、「絶対に負けないトヨタ」を作るためにはこんな利益率ではダメなのだ。

利益を生み出すためには、ビジネスの精度が高くなくてはならないが、最後の最後で何が大事かとなれば、製品が優秀であることだ。「業界の標準的な性能のものを安価に」というやり方では、コストで負けたら企業価値が霧散する。今日本の企業に求められているのはやせ我慢でコストを削減することではなく、価値ある製品を妥当な価格で、いやもっとはっきり言えば高く売って、日本の生産性を高めることである。そうでなければ日本はデフレを脱却できず、賃金も上がらず、どんどん貧しい国になる。そのためには「あの製品が欲しい」という強烈な魅力があって、販売やサービスや価格がそれに付帯してくることが本筋である。もちろんどれも大事だが、根本は製品の魅力であるということは変わらない。そこでトヨタはTNGA(トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャ)でビジネスのすべての改革に取り組み、併せて「もっといいクルマ」というキーワードを中心に置いたのである。

関連記事

グーグル&Uberつぶしのトヨタ・タクシー

グーグル&Uberつぶしのトヨタ・タクシー

現在開催中の「第45回 東京モーターショー」。その見どころについて業界関係者から何度も聞かれたが、その説明が面倒だった。自動運転車や固体電池のクルマとかなら「ああそうですか」で終わるのだが、今回はタクシーなのだ。 トヨタはEV開発に出遅れたのか?

トヨタはEV開発に出遅れたのか?

「世界はEV(電気自動車)に向かっている」というご意見が花盛りである。併せて「内燃機関終了」や「日本のガラパゴス化」といった声をよく耳にする。果たしてそうなのだろうか。 トヨタのカンパニー制はその後成果を上げているのか?

トヨタのカンパニー制はその後成果を上げているのか?

2015年4月にトヨタ自動車は大がかりな組織変更を発表。トップにヘッドオフィスを置き、その下に7つのカンパニーをビジネスユニットとして配置する形にした。その後、この新組織は成果を生んでいるのだろうか。 トヨタとマツダとデンソーのEV計画とは何か?

トヨタとマツダとデンソーのEV計画とは何か?

かねてウワサのあったトヨタの電気自動車(EV)開発の新体制が発表された。トヨタはこれまで数多くの提携を発表し、新たなアライアンスを構築してきた。それらの中で常に入っていた文言が「環境技術」と「先進安全技術」である。 トヨタとマツダが模索する新時代

トヨタとマツダが模索する新時代

トヨタとマツダが8月4日夜に緊急会見を開いた。その内容は両社が極めて深い領域での資本業務提携を行うもので、正直なところ筆者の予想を上回るものだった。 トヨタアライアンスの現在地

トヨタアライアンスの現在地

これまで自動車業界の世界一争いは、トヨタ、フォルクスワーゲン、GMによる1000万台の年間生産台数が基準だった。そこにルノー・日産アライアンスが加わったわけだが、さらにトヨタは新たなアライアンス構築によって、唯一1600万台という巨大アライアンスへと踏み出した。 プリウスPHV パイオニア時代の終焉

プリウスPHV パイオニア時代の終焉

ついに新型プリウスPHVが発売された。このクルマは現在のトヨタの戦略の中で極めて重要なモデルである。是が非でも売れなくてはならない。それはなぜだろうか。 ダイハツ製トヨタ車、バカ売れは予定通り

ダイハツ製トヨタ車、バカ売れは予定通り

トヨタの新型車「ルーミー」と「タンク」がバカ売れしている。単純合計すると3万5900台で、目標の10倍になろうかという勢いである。そこまで好調な理由とは……? スズキはなぜトヨタを選んだのか?

スズキはなぜトヨタを選んだのか?

先日トヨタとスズキの提携に関する緊急記者会見が開かれた。両社トップがその場に並び立った。この提携の背景にあるものとは?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング