蛍光ペンで「コンディション・オール・グリーン」校正術:文具王の「B-Hacks!」

書類のミスは、変換ミスや数字の間違い、桁違いなど、分かってみればなんてことないイージーミスがほとんど。簡単なミスを“見落とさない”ための校正術は、蛍光ペンを使うことだった――。

筆者は製品の企画やデザインをしているので、カタログや配付資料、製品のパッケージや仕様書など、さまざまな原稿を作成したり、校正したりする機会が多い。内部の打ち合わせ資料程度であれば、間違いがあってもその場で謝って訂正できるが、外部に提出する資料や発注・契約書、大量印刷するカタログやパッケージとなると、ちょっとしたミスが致命傷になることも多い。最悪、刷り直しなどでかなりの損害が出ることもあるのだ。

そういった原稿ミスは、変換ミスや数字の間違い、桁違いなど、分かってみればなんてことないイージーミスがほとんど。しかし、日常の業務に追われる中で作成した原稿を間違えるなという方が無理だ! と言いたくなる気持ちも分かる。経験上、そういった校正ミスが起こる原因の半分以上は“見ていない”ことだ。

たとえば、項目が並んでいる一覧表のようなものよりも、商品パッケージやチラシのような、情報があちこちに点在するものの方が校正ミスは明らかに多い。一覧表なら順番にチェックしていけば少なくともリストの中に「チェックしなかった」項目は、発生しにくい。しかしチェック項目が点在する場合、どこから始めてどこまで終わったかが分かりにくい上、チェックしていない項目がどれくらい残っているのかも分かりにくいからである。

たいていの人は左上から順に、というふうに自分の中でおおまかに決めた順番で見ていくが、これも危険だ。人の視線は、全体をぱっと見たときにおかしいところを見つけるといった能力には長けているが、派手な色の文字や、気になる単語などに注意が逸れたりするので、点在するものを「1つ残らず」チェックしていくというのは容易ではない。

ほとんどの校正ミスは、そうしたところで発生する「見落とし」なのだ。では、「見落とさない」ためにはどうすればいいか。文字情報などを中心に有効な方法をご紹介しよう

- まず原稿をモノクロコピーする(これで色にごまかされることなく情報に集中できる)

- 原稿のどこからでもいいので、文字や数字などを参考資料などと照合し、間違っていなければグリーンの蛍光ペンでラインを引く

- ラインが引かれていない文字がなくなるまでこれを続ける。

蛍光ペンはグリーンでなくてもよいが、情報量の多い場合、最終的には紙面のほとんどがラインで埋め尽くされることになる。このため、ピンクやイエローでは色が強すぎて目が疲れるし、終盤になるとラインのないところを見分けるのもひと苦労。その点、グリーンは適度な明るさで目に優しい。信号や計器類などに使われる意味合い的にも、グリーンは「正常・安全」を表す色だ。「異常・危険」を表すレッドに対して状態が良好であるという意味に使われることが多い。確実にチェックした正常な部分にはグリーンでラインを引き、間違いを発見したら赤で書き込む。紙面全体のチェックが終わったときには、赤の訂正指示だけが目立って見える。

すべてがグリーンに塗りつぶされれば「コンディション・オール・グリーン」。進行OKだ。

このような使い方なので筆者はラインマーカーの消耗が激しい。オススメは直液式でインク補充が簡単なプラチナ万年筆の「プレピー」だ。中綿式のペンに比べて、直液式はインクの出もいい。インクもペン先も交換できるので、こんなハードな使い方にはうってつけだ。

機械的なチェックの部分は、可能であれば誰かとペアを組んで読み合わせ校正をするとさらに信頼性はアップする。他人が読むことで、リストの読み違いや思い違いなどのミスが減るし、このチェック方法だけでは難しい項目の「抜け」「掲載漏れ」の発見にも効果がある。

何よりも延々とチェックをしていく作業は単調なので、眠くなりやすく効率も落ちる。数字や仕様などといった機械的にチェックできるものには有効だ。逆に文章のようなものは、作成者以外の人による校正を必ず受けた方がよい。作成者本人の思いこみによるミスが防げるのも重要だが、それ以上に作成者は、その原稿の内容にを知りすぎている。

本人にはあたりまえのことでも、他人から見れば、説明不足な状態になりやすい。他人による校正はそういった状態を防ぐ効果がある。どの場合でもこの塗りつぶし法は利用できるので、試してみてほしい。

| 文具 | 発売元 | 価格 |

|---|---|---|

| プレピー | プラチナ万年筆 | 157円 |

著者紹介 高畑正幸(たかばたけ・まさゆき)

1974年、香川県生まれ。図画工作と理科が得意な小学生を20年続けて今に至る。TVチャンピオン「全国文房具通選手権」で3連覇中の文具王。現在は文具メーカーに勤務、文房具の企画開発を行っている。2006年「究極の文房具カタログ」上梓。文具サイト「TOWER-STATIONERY」を主催。

関連記事

- 連載バックナンバー

210円でも書き味は本格派「プレピー万年筆」

210円でも書き味は本格派「プレピー万年筆」

プラチナ万年筆は、210円の万年筆「プレピー万年筆」を発売する。低価格ながら、ペン先には高級万年筆に使われるイリドスミンを採用した。 心に残るプレゼンを――マイマーカーのススメ

心に残るプレゼンを――マイマーカーのススメ

何かを説明するときに、ホワイトボードがあれば話が早い。会議の場でも、ホワイトボードが用意されていることが多いはずだ。筆者は、自分のマーカーとイレーザーを持参するのだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- NTTデータ、仮想化基盤「Prossione Virtualization 2.0」発表 日立との協業の狙いは

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- 初期侵入口は“またVPN” 日本医大武蔵小杉病院にランサムウェア攻撃

- 「2027年1月12日」は運命の日? サポート切れOSを使い続ける会社の末路

- Apple、「macOS」や「iOS」に影響するゼロデイ脆弱性を修正 悪用確認済み

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御

- AIエージェント普及はリスクの転換点 OpenClawを例に防御ポイントを解説

- SOMPOグループCEOをAIで再現 本人とのガチンコ対談で見えた「人間の役割」

- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散

Biz.ID編集部で、校正した原稿のサンプルだ。テキストに赤ペンを入れるスタンダードなスタイル

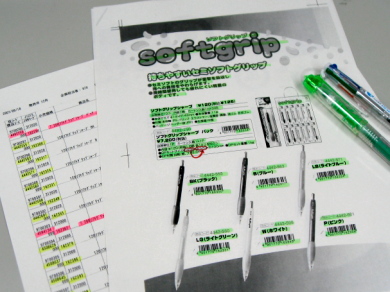

Biz.ID編集部で、校正した原稿のサンプルだ。テキストに赤ペンを入れるスタンダードなスタイル モノクロコピーの原稿にグリーンの蛍光ペンで淡々とラインを引く。間違っているところはもちろんレッドだ

モノクロコピーの原稿にグリーンの蛍光ペンで淡々とラインを引く。間違っているところはもちろんレッドだ