京成電鉄に学ぶ、課題解決の方法:要点を押さえる(1/3 ページ)

» 2017年04月04日 08時04分 公開

[小林拓矢,ITmedia]

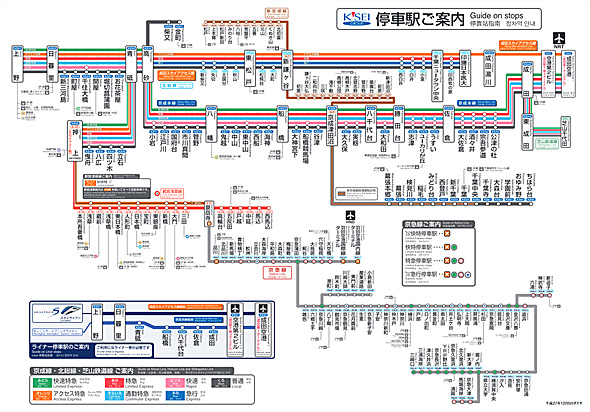

京成押上線に乗り、青砥駅で下車してみると、気付くのはホームの位置がやたらと高いことである。その理由は、さまざまな方向からやってきた列車をそれぞれの方向へと再編成することである。京成上野からやってきた路線と、押上から(都営地下鉄浅草線から)やってきた路線とがここで合流する。

その際に、下り線の処理を3階に、上り線の処理を2階にというふうに振り分けた。そしてここから京成高砂までの複々線を利用して、北総鉄道や成田スカイアクセス線に行くものと京成本線に行くものとをわける。重層高架を使用した、見事な列車さばきである。工事は1986年に竣工し、それ以前からもホームは使われていた。

京成高砂駅では、方向別に処理された列車をそれぞれの路線に送り出し、あるいは北総鉄道や成田スカイアクセス線、京成本線からやってくる列車を青砥までの間にそれぞれの方向に行くように整える。

青砥駅の重層高架と、青砥から京成高砂までの複々線。これがあるから、京成は東京方の2つの方向、あるいは成田空港方の2つの方向に向けた路線を整理できる。

JR各線の沿線の人から見ると、複々線はここだけ? と思うかもしれない。確かにそうだろう。近くを走っている総武線は、都心から千葉まで延々と複々線なのだから。だがここだけを複々線にすることで、京成は持てる力を最大限に発揮しているのだ。

関連記事

なぜ時刻表に“謎ダイヤ”が存在するのか

なぜ時刻表に“謎ダイヤ”が存在するのか

鉄道の時刻表を調べる際、スマホで検索している人が多いだろうが、実は紙の時刻表をじっくり見ると、興味深い情報がたくさんある。例えば、実際に走っていない特急が走っていることも。どういうことか。『JTB時刻表』の大内編集長に、謎ダイヤの真相を聞いた。 なぜ地図で「浅草寺」を真ん中にしてはいけないのか

なぜ地図で「浅草寺」を真ん中にしてはいけないのか

地図を作成している編集者に、2枚の地図を見せてもらった。1枚は浅草寺が真ん中に位置していて、もう1枚は浅草寺が北のほうにある。さて、実際に地図に掲載されているのは、どちらなのか。答えを聞いたところ、予想外の結果に!? 小田急電鉄の強みから、何を学べるのか

小田急電鉄の強みから、何を学べるのか

東京山手線から放射状に各地へ向かっていく私鉄各社。どれも同じように見えるかもしれないが、それぞれの会社には異なる戦略があり、それに各社の強みをかけあわせ、鉄道事業を行っている。ビジネスパーソンは、私鉄各社から何を学ぶことができるのか。 電車が遅れたらカネを返せ、はアリか?

電車が遅れたらカネを返せ、はアリか?

ちょっと前の話になるけれど、参議院議員が「電車の遅延度に応じて料金を割り引く制度を提案する」とツイートして失笑された。遅延へのいらだちはごもっとも。しかし、失笑された理由は「目先のカネで解決しよう」という浅ましさだ。 山手線・品川新駅の魅力を高める「田町始発」電車

山手線・品川新駅の魅力を高める「田町始発」電車

JR東日本が建設している「品川新駅」について、広大な開発用地の使い道や駅舎のデザインなどが話題になった。ここで、もう1つ重要な話をしよう。駅にとって大切な列車の運行計画だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング

アイティメディアからのお知らせ

SpecialPR

SaaS最新情報 by ITセレクトPR

あなたにおすすめの記事PR